漫画やイラストを描く方が増える中、独自の雰囲気や表現力を求めている方も多いのではないでしょうか。色彩やタッチに奥行きや動きをプラスしたい、他の作品と差をつけたいと感じている方もいるでしょう。

そんなときに注目されているのが「たらしこみ」という技法です。画材選びやちょっとした工夫で、初心者でも味わい深い表現を楽しめる点が人気です。この記事では、たらしこみの基礎から道具の選び方、アートの楽しみ方まで、わかりやすくご紹介します。

たらしこみとは何かその魅力と特徴を解説

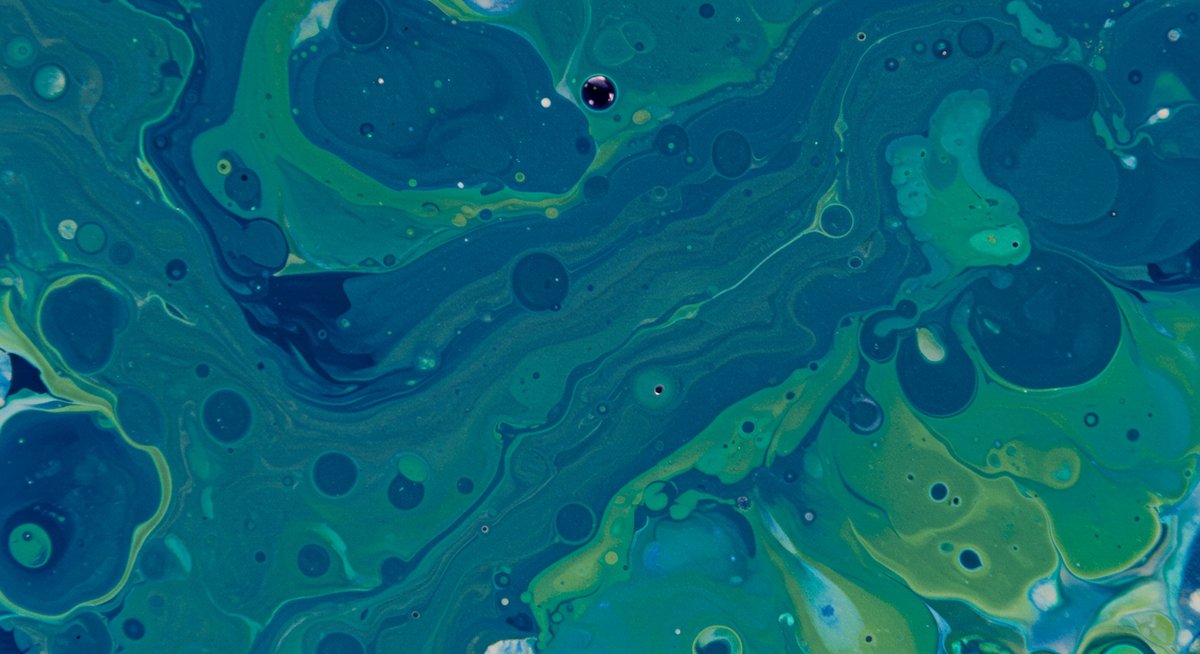

たらしこみは、色や水を紙の上で重ねて独特な模様や質感を生み出す技法です。色のにじみや偶然生まれる模様が特徴で、手軽に始めやすい点も多くの人に親しまれています。

たらしこみの基本的な意味と由来

たらしこみとは、水や絵の具を紙や布に「たらして」染み込ませ、自然なにじみや模様を生み出す技法を指します。日本の伝統的な絵画技法のひとつとして知られていますが、近年は漫画やイラスト、現代アートなど幅広い分野で活用されています。

この技法の魅力は、計算された筆使いだけでは表現できない、偶然性や柔らかなグラデーションにあります。絵の具の種類や水分量、紙質によっても仕上がりが異なるため、自分だけの表現を追求したい方におすすめです。

どんな表現や効果が生まれるのか

たらしこみを使うと、色と色が自然に混じり合い、独特のにじみやぼかし、柔らかな境界線が生まれます。たとえば、次のような効果が得られます。

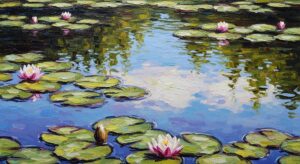

- 水面や雲、花びらの柔らかさを表現

- 背景や衣服のグラデーション作り

- 抽象的な模様や幻想的な雰囲気の演出

この技法は、偶然できる模様や色の重なりがそのまま作品の魅力になるため、「失敗が味になる」という楽しさもあります。細密な描写だけでなく、ラフな雰囲気やあいまいな表現を取り入れたい方にもぴったりです。

他の画材技法との違い

たらしこみは、筆で描いた線や面を塗る従来の方法とは大きく異なります。最大の特徴は「偶然性」で、狙った通りにならないこともありますが、それが新鮮な表現になります。

また、一般的な「ぼかし」や「グラデーション」では、筆のコントロールが重要ですが、たらしこみでは水分量やタイミング、紙の吸収力が表現を左右します。そのため、同じ手順でも毎回違う結果が生まれます。他の技法と組み合わせることで、さらにバリエーション豊かな作品づくりが可能です。

初心者にもできるたらしこみの魅力

たらしこみは、特別な道具やテクニックがなくても気軽に始められます。紙と絵の具、水があれば、すぐに試すことができます。また、失敗がそのまま魅力になるため、初心者でもプレッシャーを感じずに楽しめます。

色選びや水の量を変えてみるだけでも、さまざまな表情が生まれます。自分だけの色のにじみや模様を発見する驚きは、たらしこみならではの体験です。まずは自由に試してみることが、上達の近道です。

「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!

著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。

たらしこみ技法の歴史と有名な画家たち

たらしこみは日本の伝統美術に深く根付いた技法です。歴史的な背景や有名画家たちの作品を知ることで、より一層たらしこみへの理解が深まります。

琳派とたらしこみの深い関係

琳派(りんぱ)は、江戸時代に活躍した芸術流派で、たらしこみ技法を積極的に取り入れたことで有名です。琳派は、装飾的で華やかな色使いと、自然や四季をテーマにしたデザインが特徴です。

たらしこみは、琳派の「余白」や「間」を大切にする美意識と相性が良く、柔らかな輪郭や水墨のにじみが、自然の美しさや儚さを表現するために活用されました。琳派のたらしこみは、現代のアートにも多くのヒントを与えてくれます。

俵屋宗達が残した作品とたらしこみ

たらしこみの代表的な使い手として知られるのが、俵屋宗達(たわらやそうたつ)です。彼の描いた「風神雷神図屏風」は、たらしこみ技法が巧みに使われており、雲や衣装のにじみが印象的です。

宗達は、たらしこみを使って自然なグラデーションや、動きのある表現を生み出しました。彼の作品は、たらしこみの魅力と奥深さを伝える貴重な例として、今も多くの人に愛されています。

江戸時代から現代までの変遷

たらしこみは江戸時代の日本画を中心に発展し、時代ごとに表現や用途が変化してきました。江戸中期には琳派や浮世絵師の間で広く使われ、明治以降は洋画の影響を受けて新しい使い方も模索されました。

現代では漫画やイラスト、デザインなど、ジャンルを超えて利用されています。画材や技法が進化したことで、さらに多様なたらしこみ表現が生まれています。

国内外アーティストへの影響

たらしこみは日本国内だけでなく、海外のアーティストにも影響を与えています。日本美術展覧会や海外の美術館で紹介されたことをきっかけに、独特のぼかしやにじみが世界中で注目されるようになりました。

現代アートやファッション、雑貨デザインにもたらしこみの要素が取り入れられ、国やジャンルを問わず新たな表現が生まれています。たらしこみの自由さや偶然性は、今も多くのクリエイターに刺激を与え続けています。

たらしこみに必要な画材と選び方のポイント

たらしこみを楽しむためには、絵の具や紙、筆などの画材選びも重要です。基本を押さえて、自分に合ったものを見つけましょう。

絵の具や紙の種類と特徴

たらしこみには、水彩絵の具やアクリル絵の具がよく使われます。どちらも発色が良く、水で薄めやすい点が特徴です。一方、使用する紙は「水彩紙」や「和紙」など、吸水性に優れたものがおすすめです。

下記は代表的な材料の特徴です。

| 材料 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 水彩絵の具 | 淡い発色・にじみやすい | 色が薄くなりがち |

| アクリル | 発色が鮮やか・重ね塗り可能 | 乾くのが早い |

| 和紙 | 柔らかなにじみを表現しやすい | 破れやすいことも |

紙の種類によって絵の具の広がり方や乾燥速度が大きく変わるため、まずは何種類か試してみるのがおすすめです。

筆や道具のおすすめと使い方

たらしこみには「平筆」「丸筆」など水を多く含む筆が向いています。太めの筆を使うと大胆なにじみが出せます。スポイトや霧吹きを使って水を加えるのもおすすめです。

また、紙を傾けて流し込む、ティッシュで軽く押さえて模様を作るなど、ちょっとした道具を活用することで表現の幅が広がります。高価な道具でなくても、身近なものを工夫して使うことができます。

アクリルや水彩など素材ごとの注意点

水彩絵の具は水に溶けやすく、何度でもにじみを作れる反面、重ね塗りをしすぎると紙が傷むことがあります。アクリル絵の具は乾くと耐水性になるため、乾く前に作業を進めるのがコツです。

また、アクリルの場合、紙に直接塗ると広がりにくいこともあるため、下地に水をしっかり塗るか、吸水性の高い紙を選ぶときれいなたらしこみができます。素材ごとの特徴を知って、扱い方を工夫すると良いでしょう。

画材選びで失敗しないコツ

最初は高価な画材や専門的な道具をそろえなくても大丈夫です。いくつかの紙や絵の具を試してみて、自分の好みや描きやすさを探すのがポイントです。

また、使ってみて思ったようなにじみや発色が出ない場合は、水の量や筆の種類を変えてみる、紙を変えるなど、小さな工夫が効果的です。失敗を恐れず、いろいろな組み合わせを試してみることが上達への近道です。

たらしこみのやり方とコツ初心者から上級者まで

たらしこみは、準備やコツを押さえれば初心者でも楽しめます。基礎からアレンジまで、幅広い楽しみ方を解説します。

基本の手順と準備

まず、使う絵の具や紙、筆、水の入った容器、ティッシュなどを用意します。紙を固定し、水で全体を軽く湿らせておくと、にじみやすくなります。

次に、絵の具を水で溶いて、紙にたらします。このとき、紙を傾けると色が自然に流れ、偶然の模様が生まれます。必要に応じて何度か繰り返し、好みのにじみや模様を作っていきます。

色の流し方やにじみを活かすテクニック

たらしこみで美しい効果を出すには、色と水のバランスが大切です。色を落とした直後に別の色や水を加えると、自然な混ざりやグラデーションが生まれます。

また、乾く前にティッシュで軽く吸い取ると、柔らかな抜け感を出すこともできます。色の順番や水の広げ方を変えることで、同じモチーフでもまったく違う印象に仕上がります。

よくある失敗とその対策

紙が破れる、色が思ったように広がらない、絵の具が濁るなどの失敗は初心者によく見られます。対策としては、水分量を多くしすぎない、乾かしながら少しずつ重ねる、清潔な筆を使うなどがあります。

また、絵の具を混ぜすぎると色がくすむので、2〜3色程度にとどめておくときれいに仕上がりやすいです。失敗を恐れず練習を重ねることで、だんだんコツが分かってきます。

オリジナル作品を作るアイデア

たらしこみは抽象画や背景だけでなく、動物や植物、風景のモチーフにも応用できます。たとえば、花びらや水面、雲の表現に使うと、自然なやわらかさが生まれます。

また、たらしこみの上にペンや色鉛筆で描き足すことで、独自のイラストや漫画の一コマに仕上げることも可能です。自分の好みやテーマに合わせて、いろいろなアイデアに挑戦してみてください。

たらしこみアートの楽しみ方と日常への活用例

たらしこみの作品は、見て楽しむだけでなく、身近なアイテムやイベントにも活用できます。暮らしの中でアートを身近に感じることができます。

作品展示や発表方法のアイデア

完成したたらしこみ作品は、自宅に飾るだけでなく、SNSや地域のギャラリーで発表するのもおすすめです。フォトフレームやパネルに入れて展示すると、より作品の魅力が引き立ちます。

また、展示会やオンラインショップで販売したり、アートイベントに参加するなど、発表の場を広げることで多くの人と作品を共有できます。身近な人へのプレゼントとしても喜ばれます。

子どもや初心者と楽しむワークショップ

たらしこみは、難しい技術がなくても始めやすいため、子どもや初心者向けのワークショップにも最適です。自由に色をのせて偶然できる模様を楽しむことで、創造力や表現力が育まれます。

親子で参加するイベントや友人同士でのアート体験としても人気があります。特別な道具がなくても気軽にできるのが、大きな魅力のひとつです。

インテリアやギフトへのアレンジ

たらしこみの美しい模様は、日常のアイテムにも活用できます。たとえば、手作りのポストカードやしおり、額装してインテリアとして楽しむ方法があります。

また、友人や家族へのオリジナルギフトとして、たらしこみアートを使ったグッズを贈るのも素敵なアイデアです。小さな作品でも、世界にひとつだけの贈り物になります。

アートを通じたコミュニティの広がり

たらしこみを通じてアートの楽しさを共有できるコミュニティが生まれています。SNSで作品を投稿しあったり、展示会やワークショップで実際に交流したりと、趣味の輪が広がります。

アートは年齢や経験を問わず誰でも楽しめるため、新しい友人や仲間と出会えるきっかけにもなります。たらしこみを通じて、日常に彩りとつながりを感じてみてください。

まとめ:たらしこみは画材選びと表現の工夫で誰でも奥深いアートが楽しめる

たらしこみは、画材や表現方法を工夫するだけで、初心者から経験者まで幅広く楽しめる技法です。偶然性を活かした独自の模様やグラデーションは、他の技法にはない魅力があります。

敷居が低く挑戦しやすいので、まずは自分のペースで試してみることがおすすめです。画材選びや手順に少し気を配ることで、誰でも奥深いアート表現を楽しむことができます。日常の中で、たらしこみアートの彩りをぜひ取り入れてみてください。

世界70か国で愛されるコピック!

ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。