漫画やイラストづくりに興味がある方や、日々の創作に新しい刺激を求める方の中には、「手軽に始められる表現方法を知りたい」と感じている人も多いのではないでしょうか。今回は、身近な画材で楽しめる「スクラッチ技法」に焦点を当て、美術初心者から経験者まで役立つ情報をまとめました。画材の選び方や実践のコツ、活用アイデアなど、気軽に始められて奥深いこの技法の魅力を、一緒に探っていきましょう。

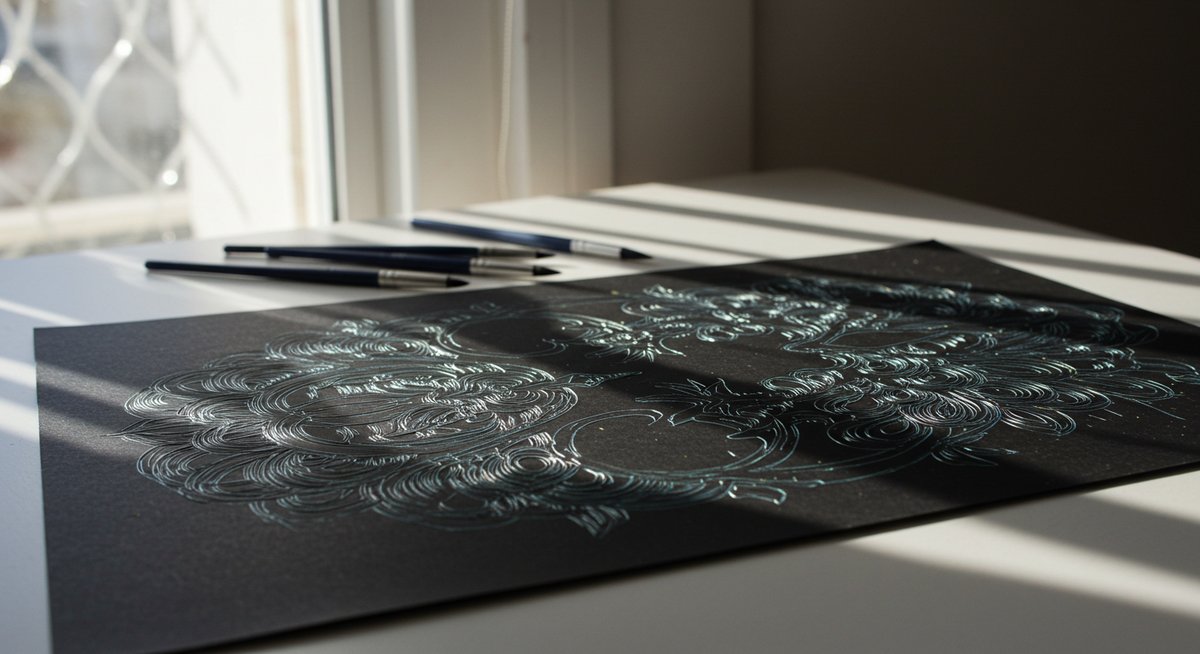

美術で使われるスクラッチ技法の基本と魅力

スクラッチ技法は、表面を削って絵や模様を表現するユニークな方法で、美術初心者からプロのアーティストまで幅広く親しまれています。絵が苦手でも独特な表現ができるため、創作の幅を広げたい方にもおすすめです。

スクラッチとはどんな絵画技法か

スクラッチ技法とは、あらかじめ色を塗った紙やボードの表面を、専用の道具やペンで削ることで下の色を浮かび上がらせる表現方法です。黒い面を削ることで鮮やかな色や白地が現れ、線や模様がくっきりと浮かび上がります。

この技法は、色鉛筆やクレヨンで下地を作り、その上に黒い絵の具などを塗ってから削るのが一般的な方法です。削る部分と残す部分を考えながら描くため、通常の絵画と異なる発想が求められます。また、削り方によって細い線や太い模様、点描など多彩な表現が可能です。

スクラッチが生まれた歴史や背景

スクラッチ技法は19世紀後半のヨーロッパで版画の一種として広まりました。もともとは印刷用の下絵やイラスト制作で使われていた技術です。この時期、彫刻刀や針を使って硬い表面を削り、細やかな線を表現する手法が発展しました。

現代では、美術教育や子どもの工作からプロのアートまで応用範囲が広がっています。手軽に使える画材の登場や、家庭でもできる材料を使った方法が一般的になり、多くの人に親しまれるようになりました。時代とともにアート表現の幅が広がってきたのです。

どんな作品やジャンルに向いているか

スクラッチ技法は、動物や風景、ファンタジーの世界など、細かな線やコントラストを活かした表現に向いています。特に夜空や宇宙、幻想的なモチーフなど、黒と鮮やかな色のコントラストを生かした作品が人気です。

また、イラストや漫画のワンシーン、装飾的な模様などにも応用できます。子ども向けの工作やアートセラピー、デザインのアクセントとしても活用されています。ジャンル問わず、アイデア次第で無限の可能性が広がる技法といえます。

スクラッチ技法の魅力と楽しさ

スクラッチ技法の魅力は、削るごとに現れる鮮やかな下地の色や、偶然生まれる模様の面白さにあります。どんな模様や線が現れるか、描き手自身もワクワクしながら作業できます。

また、筆やペンとは違った感触で描くため、新鮮な気持ちでアートに取り組めます。難しいテクニックがなくても、個性的な作品が生まれる点も大きな魅力です。集中して作業することで、リラックス効果や達成感も得られます。

「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!

著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。

スクラッチに使える画材の種類と選び方

スクラッチ技法を楽しむためには、専用のスクラッチボードや、身近な材料を工夫することで気軽に始められるのが特徴です。ここでは、画材の特徴や選び方について詳しくご紹介します。

専用スクラッチボードとその特徴

専用のスクラッチボードは、あらかじめ色が塗られていて、表面に黒い層がコーティングされているのが特徴です。削ると下の色が鮮やかに現れるため、初めての方でも簡単に美しい作品を作ることができます。

ボードにはサイズや色のバリエーションが豊富で、線の太さや表現したいモチーフによって選ぶことが可能です。柔らかい素材のものは子どもでも扱いやすく、硬めのものは細かい表現に向いています。下記の表で主な特徴をまとめます。

| ボードの種類 | 特徴 | おすすめ用途 |

|---|---|---|

| 柔らかめ | 削りやすい | 子ども・初心者向け |

| 硬め | 細かい表現可 | 本格的なアート作品 |

身近な材料でできるスクラッチの工夫

専用のボードがなくても、家にある材料でスクラッチを楽しむことができます。たとえば、厚紙にクレヨンや色鉛筆でカラフルな下地を作り、その上に黒いクレヨンや水彩絵の具を重ねて乾かせば、オリジナルのスクラッチ用紙が完成します。

さらに、表面が乾いたら竹串やつまようじ、カッターの先など身近な道具で削って模様を描けます。材料の組み合わせや削る道具を変えることで、様々な質感や表現が楽しめます。手軽に始められるので、親子での工作や自由研究にもぴったりです。

スクラッチ用の道具やペンの選び方

スクラッチには専用のペンやスクラッチナイフ、竹串、つまようじなどさまざまな道具が使えます。道具の選び方によって、描ける線の太さや細かさが変わります。

細かい線を描きたい場合は、先端が細いスクラッチペンや彫刻刀がおすすめです。一方で、太めの線や広い面を削りたい場合は、竹串やアイスクリームの棒なども活用できます。小さなお子さんの場合は、安全面を考えて先が丸い道具を使うと安心です。

初心者におすすめのスターターセット

初めての方には、必要な道具とスクラッチボードがセットになったスターターセットがおすすめです。セット内容はメーカーによって異なりますが、多くは以下のような構成です。

- スクラッチボード(数枚入り)

- スクラッチペン(1~2本)

- 作例や説明書

これらが揃っていると、届いてすぐに始められるので不安がありません。また、スターターセットには練習用の小さめボードが入っていることも多く、気軽に試せるのも魅力です。

スクラッチ技法のやり方とコツ

スクラッチ技法の基本的な流れや、美しく仕上げるためのコツをまとめました。初めての方でも安心して取り組めるよう、段階ごとにポイントを押さえてご紹介します。

下地作りから始める基本の手順

まず、スクラッチ用紙やボードを準備します。専用ボードの場合はそのまま使えますが、手作りする場合は色鉛筆やクレヨンで下地をカラフルに塗り、その上から黒いクレヨンや水彩絵の具を重ねてしっかり乾かします。

下地ができたら、削りたい部分に鉛筆で軽く下書きをするとイメージしやすくなります。その後、スクラッチペンや竹串などで表面を削って模様や線を描いていきます。作業中は力加減に注意し、削りすぎたり下地まで傷つけたりしないようにしましょう。

線や模様を美しく描くコツ

美しい線や模様を描くためには、力を入れすぎず、一定のリズムで削ることが大切です。ゆっくりと動かしながら、線の太さや強弱を調整しましょう。

また、練習用の紙で線の種類や模様をいくつか試してみると、自分に合った描き方が見つかります。細かい部分は先端が細いペンや爪楊枝、広い部分は平たい棒など、道具を使い分けると表現の幅も広がります。

失敗しないための注意点

スクラッチ技法では、削りすぎて下地まで傷つけてしまう失敗がよくあります。力加減を調整し、少しずつ削るように意識しましょう。

また、削ったカスが作品を汚さないよう、こまめに払いながら作業を進めるときれいに仕上がります。削る前に下書きを薄く描くなど、あらかじめ計画を立てることで、失敗を防ぎやすくなります。

作品を仕上げるアレンジ方法

完成したスクラッチ作品は、そのままでも美しいですが、さらにアレンジを加えることで個性的に仕上げることができます。たとえば、部分的に色を重ねたり、削った部分にラメやマスキングテープを貼る方法もあります。

額縁や厚紙に貼って飾ると、作品の印象がぐっと引き立ちます。小さなカードやしおりに加工するのもおすすめです。自分だけのオリジナル作品として、さまざまなアイデアで楽しんでみましょう。

スクラッチを楽しむためのアイデアと活用法

スクラッチ技法は、年齢や経験を問わず楽しめるだけでなく、教育や福祉、現代アートなど多様な場面で活用されています。ここでは、実際の活用例やアイデアをご紹介します。

子どもから大人まで楽しめるスクラッチ

スクラッチは、道具さえあれば年齢を問わず楽しめるのが大きな魅力です。子どもは自由な発想で模様やキャラクターを描き、大人は繊細な線や複雑なデザインに挑戦することができます。

また、家族や友人同士でテーマを決めて描き合うなど、コミュニケーションのきっかけにもなります。完成した作品を見せ合ったり、プレゼントしたりすることで、作品づくりの楽しさがさらに深まります。

美術教育やレクリエーションでの活用例

スクラッチ技法は、学校や美術教室の授業、地域のワークショップなどでも活用されています。材料が手に入りやすく、難しい技術が不要なため、誰でも結果が出やすいのがポイントです。

また、高齢者施設や地域イベントなどのレクリエーションでも取り入れられています。削る感触や変化する模様を楽しみながら、手先の運動や創造力を養うことができるのも魅力です。

アートセラピーや福祉分野でのスクラッチ活用

スクラッチは、アートセラピーや福祉分野でも役立てられています。削る動作には集中力が必要なため、ストレス発散やリラクゼーション効果が期待されています。

色鮮やかな模様が現れる過程は、達成感や自信につながります。心身への負担が少なく、年齢や障害の有無にかかわらず取り組みやすいのがポイントです。福祉施設や病院のアクティビティとしても活用されています。

現代アートやデザインへの応用事例

近年では、スクラッチ技法を使った現代アート作品やデザインが注目されています。細密な模様や、大胆なコントラストを活かしたアート作品がギャラリーやSNSで発表されています。

また、ポストカードやインテリア雑貨、商品パッケージなどの分野でも活用されています。独特の質感や視覚効果が、他の技法にはない個性として多くの人に支持されています。

スクラッチをもっと楽しむためのステップアップ

基本をマスターしたら、さらに発展的なアイデアや応用に挑戦してみましょう。オリジナリティや表現の幅を広げる工夫をご紹介します。

オリジナルの下絵を考える方法

自分だけのオリジナル作品を作るには、下絵作りからこだわるのがおすすめです。好きな写真やイラストを参考に、構図や線の流れを考えながら下書きを作成しましょう。

また、下絵をトレーシングペーパーやカーボン紙で転写する方法も便利です。オリジナルのアイデアを盛り込みながら、スクラッチならではの表現を追求してみてください。

色や質感に変化をつける工夫

下地の色をグラデーションにしたり、部分的にラメやメタリックのクレヨンを使うことで、作品に新たな印象を加えることができます。また、削る道具や角度を変えてみることで、線の表情や質感に変化が生まれます。

部分的に削らずに黒い面を残すことで、陰影や奥行きを表現することも可能です。自分なりの工夫を試しながら、さまざまな表現に挑戦してみましょう。

他の画材や技法との組み合わせ

スクラッチ技法は、他の画材や技法と組み合わせることで表現の幅が広がります。たとえば、削った部分に水彩や色鉛筆を重ねて彩色したり、コラージュやスタンプと組み合わせるのも効果的です。

また、完成したスクラッチ作品をデジタル化し、パソコンやタブレットで加工・編集する方法も人気です。さまざまな技法をミックスすることで、個性豊かなアート作品が生まれます。

SNSや展示会で作品を発信するコツ

完成した作品は、写真に撮ってSNSやブログで発信するのもおすすめです。撮影時は、光の当たり方や背景に注意すると作品の美しさがより際立ちます。

作品を展示する場合は、額装したりカードに加工することで見栄えが良くなります。タイトルや制作過程を添えると、見る人にも作品の魅力が伝わりやすくなります。交流の場を活かして、他の作家との情報交換や新しい発見も楽しみましょう。

まとめ:スクラッチ技法で広がる美術表現の世界

スクラッチ技法は、手軽な材料とシンプルな道具で始められ、年齢や経験を問わず楽しめるアート表現です。削るごとに現れる色や模様の美しさ、偶然性も魅力の一つです。

教育や福祉、現代アートなど幅広い分野で活用されており、オリジナルの工夫や他の技法との組み合わせ次第で、無限の表現が可能です。ぜひ気軽に挑戦して、自分ならではの作品づくりに役立ててみてください。

世界70か国で愛されるコピック!

ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。