漫画を描くとき、「どんなペンや道具を使えば良いのか」「線が思ったように引けない」と悩む方は多いです。憧れの作品のような美しい線や、個性が伝わるペン入れを目指しても、なかなか理想通りに進まないこともあります。

この記事では、漫画制作におけるペン入れの基本や役割から、初心者がつまずきやすいポイント、道具選びと練習法まで、段階ごとに丁寧に解説します。絵や道具に自信がなくても、一歩ずつ上達できるヒントをお届けします。

ペン入れの基本と漫画における役割を知ろう

漫画制作に欠かせない「ペン入れ」は、仕上がりの印象を大きく左右します。まずはペン入れがどの工程なのか、どんな役割を持つのかを知っておきましょう。

ペン入れとは漫画制作でどんな工程か

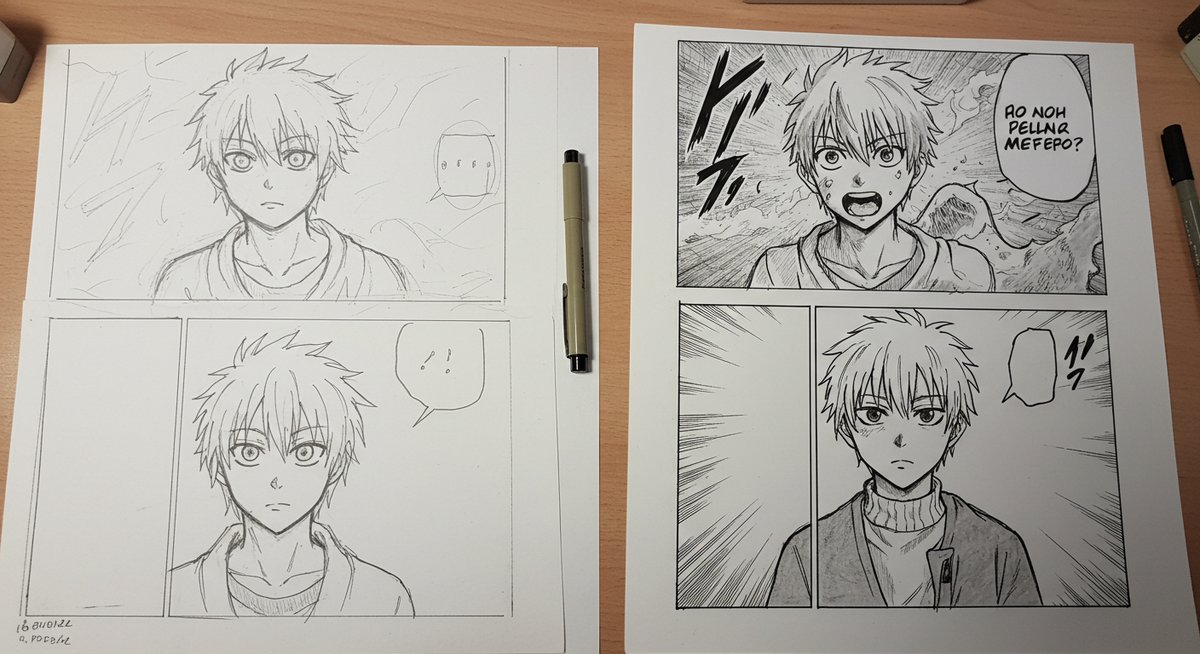

ペン入れは、下書きで描いたラフな線を、よりはっきりした線に描き直す作業です。下書きでは鉛筆やシャープペンシルで全体のバランスやポーズをざっくりと決め、その上からペンやペン先で本番用の線をなぞっていきます。

この工程によって、キャラクターや背景がくっきりと浮かび上がり、印刷やデジタル表示でも見やすくなります。ペン入れは単なる「なぞり」ではなく、細かい表情や質感、物語の雰囲気を伝えるための重要なプロセスです。

線画とペン入れの違いを理解しよう

「線画」と「ペン入れ」は混同されがちですが、実は違いがあります。線画は下書きやラフも含めた、全体の線で表現された絵のことを指します。一方、ペン入れはその中でも、仕上げとしてクリーンで明瞭な線を描く工程を意味します。

つまり、下書き→線画→ペン入れという順序で進み、ペン入れが終われば次にベタ塗りや効果線、トーン貼りなどの作業に進むことが多いです。線画とペン入れの違いを理解すると、作業ごとの目的や丁寧さが変わってきます。

ペン入れの役割と作品への影響

ペン入れは、キャラクターや背景の輪郭をはっきり見せるだけでなく、読み手に作品の世界観や雰囲気を届ける役割も果たします。線の太さや強弱、タッチの違いによって、同じ人物や物でも印象が大きく変わります。

たとえば、優しく柔らかい線を使えばふんわりとした雰囲気を伝えられますし、シャープな線だと緊張感やスピード感を表現できます。このように、ペン入れは絵柄だけでなく、ストーリー性や感情表現にも大きな影響を与える工程です。

初心者が抱えやすい悩みと解決のヒント

ペン入れを始めたばかりの方がよく感じる悩みとして、「線がガタガタする」「下書きと違う印象になる」「ペン先がうまく扱えない」などがあります。焦って一気に腕を動かすことで線が乱れたり、緊張して手が震えることもよくあります。

そんな時は、無理に一筆で描こうとせず、短い線を少しずつつなげる方法や、練習用の紙で手を慣らしてから本番に臨むと良いです。また、ペンに合った紙を使うことでにじみやカスレが減り、仕上がりも美しくなります。自分に合う道具を見つけることも、快適なペン入れへの近道です。

「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!

著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。

ペン入れのコツで押さえておきたいポイント

ペン入れをきれいに見せるには、いくつかのコツがあります。ペンの選び方や線の描き方、補助機能の活用など、少し意識するだけで仕上がりが格段に変わります。

ペンの種類や太さを使い分けるコツ

ペンには、Gペン・丸ペン・サインペン・ミリペンなど多くの種類があり、それぞれ特徴があります。たとえば、Gペンは線に強弱がつけやすく、キャラクターの輪郭や動きのある部分に向いています。丸ペンは細かい描写や繊細な部分、ミリペンは一定の太さで安定した線が引けるため背景や小物に使いやすいです。

線の太さも使い分けることで、絵に奥行きやメリハリが生まれます。人物や前景はやや太め、背景や細部は細めのペンを選びましょう。デジタルの場合も、ブラシの設定で同じように太さを調整すると表現力が広がります。

線に強弱をつけて表現力を高める方法

一本調子の線よりも、部分ごとに強弱をつけた線は自然な立体感を生み出します。たとえば、キャラクターの顔の輪郭では、光が当たる部分は細く、影になる部分は太めの線を引くと、シンプルな絵でも深みが増します。

強弱をつけるには、ペンやブラシを押し当てる力を加減したり、手首の動きを意識して調整します。最初は難しく感じるかもしれませんが、練習を重ねることで自然にできるようになります。参考として、好きな漫画家の線の違いを観察するのも表現力アップに役立ちます。

影や立体感を出すための線の描き方

ペン入れで影や立体感を出すには「クロスハッチ」や「短い線の重ね描き」などの技法が便利です。クロスハッチは、線を交差させて影を表現する方法で、濃淡や質感が伝わりやすくなります。

また、物体の丸みや凹凸を意識しながら曲線を重ねることで、立体感が強調されます。影部分の線を密に、光が当たる部分を薄く描くと、シンプルな画面でも奥行きや存在感がアップします。

手ぶれ補正や補助機能を上手く使う

デジタル制作では、「手ぶれ補正」や「定規ツール」などの補助機能が便利です。手ぶれ補正機能は、線を引いたときのガタつきを自動で整えてくれるので、初心者でも滑らかな線が描きやすくなります。

また、円や直線、対称定規なども使いこなすことで、複雑な背景や規則的なパターンも効率よく仕上げることができます。アナログの場合でも、下書きに定規を使ったり、ゆっくりとした動きで線を引くと安定した仕上がりになります。

ペン入れに適した画材と道具の選び方

ペン入れの仕上がりは、使う道具や画材によっても大きく変わります。アナログとデジタルで選ぶポイントや、おすすめの道具を整理してみましょう。

アナログとデジタルで選ぶべきペンの違い

アナログ制作では、Gペン・丸ペン・カブラペンなどが主流です。これらは線の強弱やタッチを手の動きで細かくコントロールできますが、慣れるまでインクの濃さやにじみに注意が必要です。

一方、デジタルでは専用のペンタブレットや液晶タブレットと、ソフト上のペンツール(ブラシ)が中心です。設定で線の太さや硬さを自由に変えられ、失敗してもすぐやり直せるのが利点です。それぞれ自分の描きやすさや仕上がりの好みで選びましょう。

初心者におすすめのペンとインク

初めてペン入れをする方にとっては、扱いやすくメンテナンスも簡単な道具が安心です。アナログ派には、以下の組み合わせが人気です。

| 用途 | ペンの種類 | インク |

|---|---|---|

| 輪郭線 | サインペン | 油性顔料インク |

| 細かい部分 | ミリペン | 水性顔料インク |

| 効果線 | Gペン、丸ペン | 漫画用インク |

デジタルなら、最初はソフトに標準搭載されている「鉛筆」「ペン」ブラシを使い、慣れてきたら自分好みにカスタマイズしていくと良いでしょう。

ベクターレイヤーやデジタルツールの活用法

デジタル漫画制作では「ベクターレイヤー」が便利です。ベクターレイヤーは線の情報をデータとして持つため、後から太さやカーブを自由に編集できます。線がはみ出したり、思い通りに描けなかった部分も簡単に修正でき、作業効率がアップします。

また、消しゴムやカラーパレット、範囲選択ツールなども活用しながら、自分に合った作業環境を整えていきましょう。使いこなすほど、表現の幅も広がります。

画用紙やタブレット選びのポイント

アナログの場合は、インクのにじみやすさ・発色をチェックして画用紙を選ぶのが大切です。漫画原稿用の専用紙は、表面がほどよく滑らかでペン先が引っかかりにくく、初心者にもおすすめです。

デジタルの場合は、ペンタブレットや液晶タブレットの筆圧感知や反応速度も重要です。自分の描き方に合ったサイズや重さ、持ちやすさを試し、無理なく長時間作業できるものが良いでしょう。

漫画のペン入れ作業を上達させる練習法

ペン入れの技術は、日々の練習で着実に上達します。無理なく続けられる練習法を取り入れ、少しずつ感覚を身につけていきましょう。

下書きを活かした効率的なペン入れ練習

練習では、まず下書きをしっかり描いておくことがポイントです。下書きの輪郭やバランスを意識しながら、その上からペン入れしていくことで、線の流れや強弱の付け方を自然に覚えられます。

また、同じ下書きを複数枚コピーして、さまざまなペンや線の太さでペン入れし比べるのも効果的です。仕上がりの違いを見比べて、自分に合う描き方を探してみてください。

短い線を繋げて描く練習法

長い線を一息で描くのが難しい場合、短い線を少しずつ繋げていく方法がおすすめです。無理に一気に引こうとせず、ペン先を紙から離してもかまいません。これにより、線がブレにくく安定した仕上がりになります。

繰り返し練習することで、徐々に長い線もきれいに描けるようになります。特に手首や腕の動かし方を意識することで、ラインに自然な流れが出てきます。

実際の漫画原稿を使った仕上げの練習

練習用の原稿を用意し、実際にコマ割りされたページにペン入れすることで、本番に近い感覚をつかめます。キャラクター・背景・効果線など、場面ごとに線の太さや質感を変える練習も効果的です。

描き終えたら、時間をおいて見返すことで自分のクセや改善点に気づきやすくなります。できれば友人や他の漫画好きと作品を見せ合い、アドバイスをもらうのも上達の近道です。

練習時に気をつけたい失敗とその対策

よくある失敗例として、「線が途中で途切れる」「インクがにじむ」「手が疲れて集中できない」などがあります。これらを防ぐために、こまめに手を休めたり、道具や紙を見直すことも大切です。

また、失敗した線も慌てて消そうとせず、対策として上から修正線を加えたり、全体のバランスを見て調整する練習も有効です。失敗を恐れず、トライ&エラーを重ねることで自信がついていきます。

背景やキャラクター別に見るペン入れテクニック

キャラクターと背景では、効果的な線の使い方や工夫が違います。シーンごとに適したテクニックを使い分けることで、作品の完成度が高まります。

キャラクターを際立たせるペン入れの工夫

キャラクターの輪郭には、やや太めの線や強調したタッチを使うと、背景からしっかり浮き立ちます。顔や手など見せたい部分は特に丁寧に、線の強弱や影を意識すると表情や動きが伝わりやすくなります。

また、服や髪の毛など細かい部分は細い線で描き分けることで、メリハリのある仕上がりになります。読者の目を引くポイントを意識して線を選びましょう。

背景を自然に見せるための線の使い方

背景には、キャラクターより細めで淡い線を使うと奥行きが出ます。建物や植物などは、直線や曲線を組み合わせて、遠近感や空気感を大切にしましょう。

また、遠景はさらに薄く、輪郭をぼかすことで自然な雰囲気が生まれます。線の密度や濃さを調整し、主役が引き立つ画面作りを心がけると良いでしょう。

コマ割りや構図とペン入れの関係

コマ割りや構図によって、ペン入れの雰囲気やリズムが変わります。大きなコマや見せ場では太い線を使い、迫力を出すと効果的です。逆に、日常シーンや静かな場面は細い線を丁寧に重ねることで、落ち着いた印象を作れます。

コマの枠線や背景、キャラクターの描き分けを意識して線を選ぶことで、読みやすく印象的なレイアウトになります。

効果線やトーンとの組み合わせテクニック

ペン入れだけでなく、効果線やトーンと組み合わせることで表現の幅が広がります。スピード感や感情を伝えたいシーンでは、効果線をダイナミックに入れると印象的です。

また、トーンやグレースケールを使って陰影を加える際にも、ペンの線とバランスをとることで画面がごちゃつかず、スッキリ仕上がります。必要に応じて、効果線用の専用ペンやデジタルブラシも活用してみてください。

ペン入れ作業でよくある悩みとその解決法

ペン入れ作業では、線の乱れやミス、作業環境の悩みがつきものです。よくあるトラブルとその解決策を整理してみましょう。

線が汚くなる原因と改善策

線が汚く見えてしまう原因には、手の動きのブレ・紙やペン先の相性・インクの濃度の問題などがあります。まずは道具を見直し、自分の手に合ったペンや紙を選ぶことが大切です。

また、手や紙が汚れないように、下にあて紙を敷いたり、手の位置に注意して描くと改善しやすくなります。デジタルの場合は、解像度や線の設定を確認しましょう。

ペン入れに失敗した時のリカバリー方法

アナログ制作で線を間違えてしまった場合は、修正液やホワイトインクで上からカバーする方法が一般的です。小さいミスなら、繊細な筆や白ペンでピンポイントに修正できます。

一方、デジタル作業では「取り消し」や「レイヤー分け」でリカバリーが簡単にできます。ミスが怖い場合は、重要な部分を別レイヤーで描くなど、工夫しておくと安心です。

描きやすい姿勢や環境作りのポイント

長時間の作業でも疲れにくく、集中できる環境づくりも大切です。机と椅子の高さを調整し、肘や手首が無理なく動かせる位置に座りましょう。ときどき姿勢を直すことで肩こりや手の疲れを防げます。

また、手元が明るく照らされるようライトを用意し、必要に応じて手袋や紙を敷いて汚れ対策をしましょう。デジタルの場合は画面の高さや角度も調整し、目の負担を減らす工夫が重要です。

作品ごとに最適なペン入れ方法を見つけるコツ

作品によって、向いているペンや線のタッチは異なります。ジャンルや描きたい雰囲気に合わせて、いくつかのペンやブラシを試してみるのがおすすめです。

また、プロの作品や好きな漫画の線を観察し、どんな道具や技法を使っているか参考にするのも勉強になります。自分の表現に合うペン入れ方法を探し、徐々にスタイルを作っていきましょう。

まとめ:ペン入れのコツと画材選びで漫画表現をもっと豊かに

ペン入れは漫画制作に欠かせない大切な工程です。道具や線の使い方次第で、作品の印象や表現力が大きく変わります。初めは思い通りにいかなくても、基本を押さえた練習と、自分に合った画材選びを積み重ねることで、着実に上達できます。

自分らしい表現を楽しみながら、ペン入れの技術を深めていきましょう。最適な道具とコツを見つけて、理想の漫画作りを実現してください。

世界70か国で愛されるコピック!

ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。