絵の具で金色を再現するには、色の組み合わせと塗り方の両方が大切です。光の当たり方を意識した明暗の作り方や、メタリック顔料の扱い方を知ることで、短時間でも見栄えの良い金色を作れます。ここでは材料別のポイントや失敗しやすい点、手軽に試せる方法まで順に説明していきます。

絵の具で金色の作り方を短時間で再現するコツ

金色が光って見える理由を簡単に説明

金色が「光って」見えるのは、表面での反射と色の組み合わせが原因です。金属は光を強く反射するため、明るいハイライトと暗い影がはっきりして見えます。光沢の有無で見た目が大きく変わるため、塗る際は輝く部分と影の差を意識しましょう。

色そのものも影響します。黄色に赤や茶色を混ぜて暖かみを出し、薄いグレーや青みを加えて影を作ると金属らしく見えます。パールやメタリック顔料を使うと光の反射が増え、より金属感が出ますが、これだけでは立体感が弱くなることがあります。

最後に表面処理です。ニスやトップコートで光沢を整えると反射が均一になり、仕上がりが安定します。光の向きと塗面の質感を意識して仕上げることが重要です。

一番手軽な混色レシピの全体像

短時間で使いやすい混色としては、黄色をベースに赤系と茶系を少量加える方法が万能です。具体的には、基本の黄(レモンイエローや黄橙)に、ほんの少量のブラウンやバーントシェンナを混ぜて色温度を下げ、さらに少量のオレンジで暖かさを調整します。

明るいハイライトは白やクリーム色を使い、影には青みのあるグレーやウルトラマリンを微量混ぜます。こうすることで単なる黄色ではない、金属特有の色域が出ます。メタリック顔料を使える場合は、混ぜるか上塗りで光沢を足すと効果的です。

配合の比率は、ベース黄7:赤茶1:青灰微量、ハイライトは白で調整をおすすめします。作業は薄い層を重ねることで色の深みを出せます。初めは少量で試し、乾燥後の見え方を確認しながら調整してください。

市販メタリックを使うときの利点と注意点

市販のメタリック絵具は反射性が高く、短時間で金属らしい光沢を出せる点が大きな利点です。色の再現性が安定しているため、混色の手間を省けます。特にアクリルや油絵用のメタリックは発色が良く、重ね塗りにも向きます。

注意点は、粒子の性質と乾燥後の色変化です。メタリック顔料は光の当たり方で見え方が変わるため、撮影や展示環境によって印象が変わります。また、水彩では浮きやすく、均一にのせるのが難しいことがあります。混色する場合は下地との相性を試してから使ってください。

さらに、乾燥後にヒビ割れや剥離が起きることがあるため、塗る層の厚さや使用するメディウムに注意が必要です。下地をしっかり整え、必要ならシーラーやトップコートで保護すると安心です。

塗り方だけで光沢を出す基本の扱い方

塗り方で光沢感を出すには、面の区分けとブラシワークが重要です。まず光源の位置を決め、ハイライトと反射が当たる面を明確に分けます。ハイライトは小さく鋭く、反射は薄く広めに塗ると金属らしく見えます。

ブラシは柔らかめの平筆やフィルバートを使い、滑らかなストロークで塗ると光が乱反射しにくくなります。薄い層を重ねてグラデーションを作り、最後に微細なハイライトを鋭く入れると金属の鈍い光と鋭い反射が両立します。

乾燥ごとに層を調整し、境界をぼかす際はわずかに溶媒やメディウムを使うと自然です。仕上げに艶消しや光沢のトップコートを部分的に使い分けると、さらにリアルな質感になります。

初心者がやりがちな失敗とその回避法

よくある失敗は「単色で塗り切ってしまう」「ハイライトと影の差が弱い」「厚塗りしてヒビ割れする」の3つです。単色だけだと平面的に見えるため、明暗差をつけることを心がけてください。影には少し青みを足すと金属感が増します。

ハイライトは白を直接置く前に周囲との差を馴染ませ、最後に小さな点で入れると自然です。厚塗りは割れや剥がれの原因になるため、薄く重ねるかメディウムで調整してください。

最後に、試し塗りを必ず行うことをおすすめします。小さな紙や端材で色の出方や乾燥後の見え方を確認すれば、本番での失敗を減らせます。

「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!

著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。

金色を作るための基本材料と色の仕組み

水彩 アクリル ガッシュの違いと向き不向き

水彩は透明性が高く薄い層で色を重ねるのに向いています。反射の表現は難しめですが、グレーズ(薄い重ね塗り)で柔らかい金属光を出せます。水彩紙の質感も見え方に影響します。

アクリルは乾燥が早く、メタリックやパール顔料との相性が良いです。重ね塗りやマスキングがしやすく、短時間で仕上げられるため汎用性が高いです。光沢の保持も比較的安定しています。

ガッシュ(不透明水彩)は色の隠蔽力が強く、濃い影や鈍い光沢を出すのに向いています。塗り重ねで濃度を出しやすく、紙やボード上でしっかりした面を作れますが、乾燥後の光沢は限定的です。

それぞれの特性を踏まえ、用途や仕上がりの好みに合わせて選ぶと良いでしょう。

金属顔料とラメ素材の特徴と選び方

金属顔料は光沢の出方が自然で反射が鋭く見えます。粒子が細かいほど滑らかに見え、混色にも向きます。ラメ素材は光を細かく散らすため、キラキラ感が強く華やかな印象になりますが、金属らしい重厚感はやや弱くなります。

選ぶ際は用途を基準にします。リアルな金属感を重視するなら金属顔料、装飾的で華やかにしたいならラメを選ぶとよいです。混ぜる場合は顔料の粒子サイズや結合剤の相性を確認し、分離や沈殿が起きないかテストしてください。

保管時は湿気や直射日光を避け、乾燥剤を使うと長持ちします。使用前に良く混ぜて均一にすることも忘れないでください。

三原色で作る色の限界と補完の考え方

三原色(赤・青・黄)だけで金色を作ると、どうしても光沢感やメタリックの反射は表現しにくくなります。色味自体は近づけられても、光の反射特性は別素材で補う必要があります。

色相や明度を調整して暖かい黄色〜褐色のレンジを作ることは可能です。そこに白でハイライト、青みで影を加えると立体感は出せますが、最後の光沢はパールやメタリック顔料、あるいは光沢ニスで補うのがおすすめです。

作品全体のバランスを見て、色だけで押すか表面処理で補うかを決めると良い結果になります。

明るさと彩度で変わる金色の見え方

明るさ(明度)が高いと輝きが強く見え、低いと鈍い金属に見えます。彩度が高いと鮮やかで陽気な金色に、低いと落ち着いた古びた金に感じられます。描く対象によって使い分けましょう。

表現上は、ハイライトは高明度・高彩度で小さく入れ、反射帯は中明度にして広めに置くと自然です。影は低明度の冷色を混ぜると金属らしい深みが出ます。これらを組み合わせて調整していくと、狙った印象に近づけられます。

取り扱いと保存で気をつけること

金属顔料やラメは沈殿しやすいので、使用前に良く攪拌してください。水性絵具は凍結や高温を避け、密閉して保存します。金属粉末は吸入や皮膚接触に注意し、マスクや手袋を使うと安心です。

乾燥後の表面は摩擦で色落ちする場合があるため、仕上げに保護層を施すと長持ちします。使用期限や成分を確認し、適切な環境で保管してください。

画材別に金色を作る手順

水彩で深みと輝きを出す方法

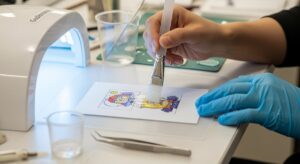

水彩は透明層を重ねることで色に深みを出すのが基本です。まず薄い黄色の層を全体に塗り、乾いてから暖色系の薄いウォッシュを重ねて色のニュアンスを作ります。影は淡い青やグレーで抑えめに入れ、ハイライトは紙地を活かすか、最後に不透明の白で小さく置きます。

光沢を強めたい場合は、メタリック水彩やパール顔料を上から薄く重ねるとよいです。薄く何層も重ねることで自然な輝きが出ます。乾燥ごとに色を確認し、調整を加えると失敗が少なくなります。

筆は柔らかめを使い、境界は水でぼかしてなじませると滑らかに仕上がります。水分量をコントロールしながら作業すると紙の反りも防げます。

アクリルで金属らしさを出す混ぜ方

アクリルは乾燥が早いため、作業はテンポよく進めます。基本色としてレモンイエローをベースにバーントシェンナやオレンジを少量混ぜます。影にはウルトラマリンやバーントアンバーを微量加えて冷たさを作ると金属感が増します。

メタリックアクリルを使う場合は、最初に下地としてマットな色で明暗を作り、その上にメタリックを薄く重ねると反射が際立ちます。乾燥が速いので、ブレンディングは素早く行い、必要ならグレーズメディウムで時間を稼いでください。

最後に光沢ニスを塗ると統一された反射が出て完成度が上がります。

ガッシュやポスターカラーで濃さを出すコツ

ガッシュは不透明性を活かして濃密な面を作るのに向いています。ベースに濃い黄土色や褐色を置き、上から中間色とハイライトを重ねると立体感が出ます。重ね塗りで色の深さを出しやすいのが利点です。

乾くとマット寄りになるため、最後に薄く光沢メディウムを使うと金属らしい光が戻ります。塗りすぎると重たく見えるので、層ごとに乾燥を確認しながら進めます。筆跡を残したくない部分は柔らかい平筆で仕上げるときれいにのります。

色鉛筆やクレヨンで金色を表現するポイント

色鉛筆は重ね塗りと筆圧で変化を出せます。まず暖かい黄色から始め、赤茶やオレンジで中間色、青灰で影を入れます。ハイライトは消しゴムで軽く抜いたり、白色鉛筆で強調すると効果的です。

クレヨンは質感が均一になりやすく、淡いラフな金色表現に向いています。ラメ入りの色鉛筆や金色のゲルペンを最後に細部で使うと華やかさが増します。

色鉛筆は紙の目を意識して層を重ね、方向を揃えて塗ると光の流れが自然になります。

100均素材で手軽に試す方法

100均にはメタリック絵具や金色マーカー、ラメのりなどが揃っています。まずは小さな板や紙で試し、どの素材が自分の好みに合うか確認してください。メタリックマーカーは速く描けますが、広い面ではムラになりやすいので薄く重ねるか、スポンジでなじませると良いです。

ラメのりはキラキラを簡単に追加できますが、乾燥後の明度が下がりやすいので上から薄く透明ニスをかけると安定します。コストを抑えて色や質感を試したいときに便利です。

輝きを高める塗り方と仕上げの工夫

ハイライトで金属感を強める塗り方

ハイライトは小さく鋭く入れるのが基本です。光源に近い部分を白や非常に明るいクリーム色で点や短い線として入れると反射らしい鋭さが出ます。周囲は徐々に明度を下げてグラデーションにすることで、ハイライトが浮かずになじみます。

層を重ねる場合は最後にハイライトを入れるとコントロールしやすく、必要に応じて消しゴムや薄め液で調整できます。ハイライトの位置や形は対象物の曲面や角度を意識して決めてください。

影を入れて立体的に見せる塗り分け法

影は冷色寄りのグレーや青を少量加えると金属の冷たさが出ます。影の輪郭は鋭めにすると硬質感が増し、滲ませると鈍い金属の印象になります。複数段階の影を作り、最も暗い部分はほぼ黒に近い色で締めると立体感がはっきりします。

反射光として近くの色味を薄く入れるとリアルになります。例えば金色の下に木があるなら、木の色の薄い反射を影側に混ぜると自然です。

ラメやパールの混ぜ方と適量の見極め方

ラメやパールは少量ずつ混ぜ、効果を見ながら増やすことが重要です。最初は1〜3%程度の微量から始め、光の反応を確認してから調整してください。粒子が粗いと目立ちすぎるので、細かいものを選ぶと上品に仕上がります。

混ぜる際は均一性を保つためによく攪拌し、分離しやすい素材はメディウムを加えると安定します。表面にのせる場合はトップコートで固定すると落ちにくくなります。

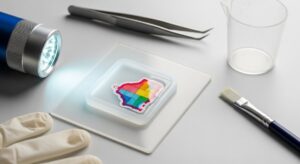

ニスやトップコートで光沢を長持ちさせる方法

光沢を長持ちさせるには、塗装の最後に適切なトップコートをかけます。水性アクリルニスは手軽で黄変が少なく、つやの種類も選べます。油絵の場合は専用の仕上げ材を使ってください。

塗る前に表面のゴミや油分を取り、薄く均一に塗ることが大切です。複数回に分けて薄く塗るとムラが出にくくなります。最後に完全に乾燥させてから取り扱うと傷が付きにくくなります。

筆の種類と塗り方向で変わる見え方の違い

筆は毛質や形状で塗り跡が変わります。柔らかいナイロンやイタチ毛は滑らかなグラデーションが作りやすく、硬めの豚毛はテクスチャが出やすいです。平筆は面を均一に塗り、丸筆は細部やハイライトに向きます。

塗り方向も光の流れに合わせると良い結果になります。曲面に沿ってストロークを揃えることで反射が自然になり、ランダムに塗るとムラや不自然な光が出ることがあります。用途に応じて筆を使い分けてください。

今日から使える金色の基本まとめ

金色表現は色の配合と塗り方、仕上げの三要素が揃って初めて説得力が出ます。まずは黄をベースに暖色と冷色で明暗を作り、軽くメタリックやパールを加えて反射を表現します。塗るときは光源を意識してハイライトと影の差をはっきりさせ、最後にトップコートで保護すると長持ちします。

道具や素材は用途に合わせて選び、小さく試してから本番に移ると失敗が少なくなります。気軽に試しながら、自分の好みの「金色」を見つけてください。

世界70か国で愛されるコピック!

ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。