最初に短いポイントを伝えます。水彩絵の具でマーブリングを行う際は、水の状態と絵の具の濃度を整えることが成功の鍵です。道具は身近なもので代用でき、ちょっとした工夫で失敗を減らせます。子どもと一緒に楽しむ際は安全と片付けの準備を優先してください。

マーブリングに水彩絵の具を使って短時間で美しい模様を作る方法

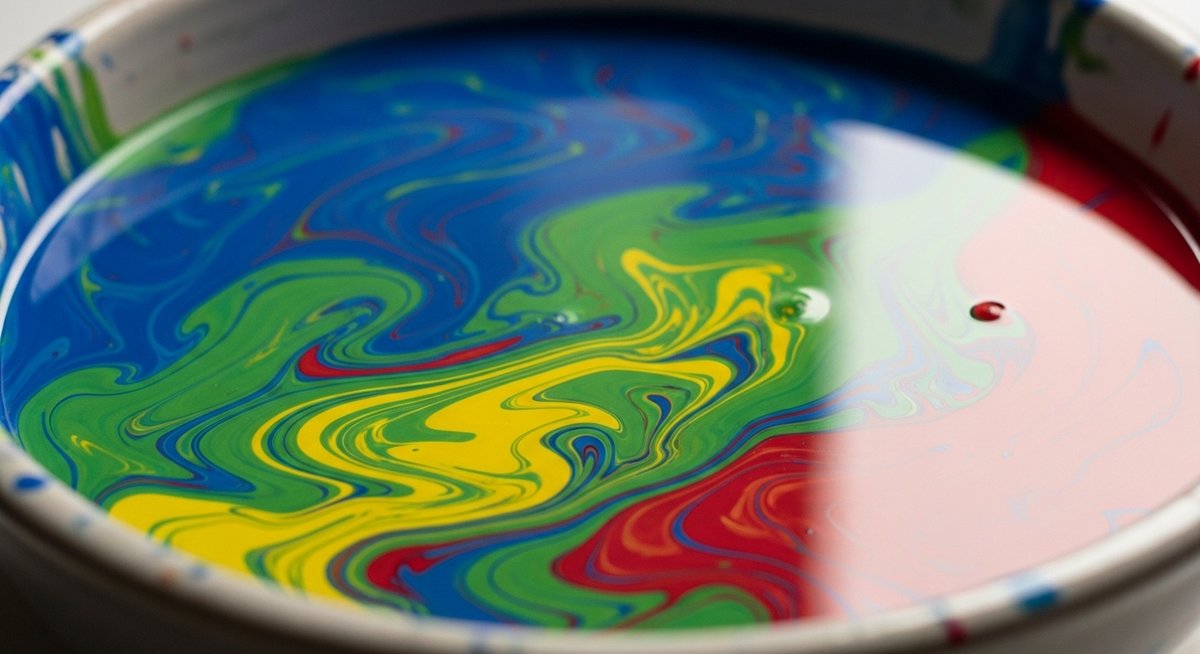

マーブリングは、水面に浮かべた絵の具を紙に写す技法です。水彩絵の具は薄めやすく、速乾性があるため短時間で色の重なりを作りやすい特徴があります。作業前に水溶液の粘度や絵の具の濃度を確認しておくと、均一で美しい模様に仕上がります。

作業は以下の流れで進めるとスムーズです。水溶液を作る→絵の具を点や線で落とす→道具で広げて模様を整える→紙に転写→乾燥。最初はシンプルな色数で試して、慣れてきたら色や道具を変えてみると表現の幅が広がります。

短時間での作業を心がけると、色が沈んだり混ざりすぎたりするのを防げます。安全面では換気や手袋を用意し、床や服の保護を忘れないでください。

最初に覚えるシンプルな手順

まずは準備から始めてください。浅めの容器に水溶液を用意し、紙や道具を手の届くところに置きます。絵の具はパレットで溶き、棒やスポイトで少量ずつ落としていくとコントロールしやすいです。

水面に落とした色は、乾く前に素早く動かすときれいに広がります。細い線や点を重ねると複雑な模様になり、広げ過ぎると色が混ざって濁るので注意してください。転写は紙を斜めにゆっくり置き、上下や横に軽く押さえてから一気に剥がすと良い結果が出やすいです。

最初は少ない色で練習し、成功した作品を保存しておくと後で振り返れます。短時間での作業を意識し、作業が終わったら速やかに片付ける習慣をつけると次回も楽になります。

最低限揃える道具の一覧

まず必要なのは容器、紙、筆またはスポイト、混ぜるための棒です。容器は浅くて広いものが向きます。紙は水はけや厚みで仕上がりが変わるので使いやすい種類を選んでください。

絵の具はチューブや固形の水彩で構いません。洗濯のりや増粘剤を使う場合は別に用意してください。汚れ防止のためにビニールシートや新聞紙、手袋もあると便利です。乾燥用の平らなスペースと重しになるものも用意すると紙が波打ちにくくなります。

初めは高価な道具は不要で、家にあるもので代用できます。必要に応じてスポイトやプラスチックの定規など小物を足すと作業が楽になります。

色の濃さと水の割合の目安

水彩絵の具の濃さは「薄め過ぎない」ことがポイントです。目安としては、パレットで混ぜたときに水が表面を流れすぎず、程よいとろみが残るくらいが扱いやすいです。具体的には絵の具1に対して水2〜4程度を基準に試してみてください。

濃すぎると水面にうまく広がらず、薄すぎると色が透けて淡くなりやすいです。色ごとに濃度を変えて深みを出すときは、明るい色はやや薄め、暗い色は濃いめに調整するとバランスが取りやすくなります。

最終的には気温や水質でも変わるため、少量ずつ試して好みの濃度を見つけてください。作業中に水や絵の具を足して微調整することも可能です。

転写で失敗しないタイミング

転写のタイミングは水面の状態を見て決めます。色が広がりきって安定しているときがベストです。早すぎると模様が定まらず、遅すぎると表面張力が弱くなって色が沈みます。

紙を置く際は、ゆっくりと斜めに当てて空気を抜くようにすると気泡が入らずきれいに写せます。紙を剥がすときは一定の速度で一気に剥がすと、模様がにじみにくくなります。複数枚を連続で取る場合は、毎回水面の状態が復活するのを確認してからにしてください。

転写がうまくいかないときは、水や絵の具の濃度を見直し、作業のスピードを調整してみてください。

乾燥と保存の基本

転写した作品は平らな場所で自然乾燥させます。直射日光や強い風は避け、室内の換気を保ちながら乾かしてください。完全に乾くまで時間がかかる場合は、作品の反りを防ぐために軽い重しを四隅に置くと良いです。

乾燥後は湿気を防ぐために裏面に薄紙を挟んだり、フレームに入れて保管すると状態が長持ちします。保存時は重ねるときにクッションを間に挟むなどして擦れを防ぎます。長期間保存するなら酸性の少ない紙や保存袋を使うと変色を遅らせられます。

「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!

著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。

マーブリングの仕組みと水彩絵の具が向く理由

マーブリングは表面張力と粘度のバランスで模様ができる技法です。水面に落ちた絵の具は表面に広がり、他の色と接することで不均一な境界が生まれます。この境界が動かされることで渦や波紋のような模様が形成されます。

水彩絵の具は水で薄められるため、広がりやすさを調整しやすい点が向いています。色の透明感や混色性を活かして、重なりで深みを出しやすいのも利点です。短時間で乾く性質は作業のサイクルを速め、子どもや教室での利用にも合いやすい特徴があります。

模様が水面に残る仕組み

模様ができるには水面の表面張力と絵の具の粘度差が関係しています。絵の具が水面に落ちると、表面張力により薄く広がり、その際に周囲の水とバランスが取れます。色が接触すると互いに境界を作り、これが模様の元になります。

この境界は動かすことで形が変わります。道具で軽く引いたり、息を吹きかけたりすると線や渦が生まれます。反対に静置すると色は徐々に馴染み、境界があいまいになっていきます。

水彩絵の具の性質と扱い方

水彩絵の具は顔料が水に溶けるタイプと、濃度で透明感が変わるタイプがあります。薄く溶くと透明感が強く、濃くすると発色が良くなります。マーブリングでは、いくつかの濃度を使い分けると層が感じられる表現になります。

扱い方は少量ずつ落として広げることが大切です。乾きが早いので、手早く操作することを心がけてください。必要に応じて中性の増粘剤を少量混ぜると、広がり方が安定します。

洗濯のりや界面活性剤の違い

洗濯のりや界面活性剤は水の表面特性を変えて絵の具の広がり方を調整します。洗濯のりは粘度を上げることで色が沈みにくくなり、比較的安定した模様が作れます。界面活性剤は表面張力を下げ、色がより薄く速く広がる傾向があります。

どちらを使うかで作風が変わるため、目的に合わせて選んでください。子どもが使う場面では安全性や匂いにも配慮して選ぶと安心です。

紙の種類が仕上がりに与える影響

紙は吸水性や厚みで仕上がりが変わります。吸水性が高い紙は色が早く浸透し、にじみが出やすくなります。一方で厚手で表面が滑らかな紙は色が表面にとどまり、鮮やかな模様が得られます。

用途に合わせて紙を選ぶと良い結果が出ます。作品として保存したい場合は中性紙や水彩用紙を選ぶと変色や反りを抑えられます。

色の混ざり方をコントロールする方法

色の混ざり方を制御するには、色を落とす順番や濃度、広げる操作を工夫します。濃い色を先に置き、その上に明るい色を重ねると階調が出やすくなります。逆に明るい色を先に置くと暗色が上に乗って目立ちます。

道具での操作も重要です。細い棒で点を引くと細い線になる一方、幅広いカードや刷毛で軽く引くと柔らかなグラデーションができます。作業速度を変えると混ざり方も変わるため、意図に応じて調整してください。

用意する道具と手に入りやすい代用品

マーブリングに必要な基本道具は比較的手に入りやすいものばかりです。自宅にあるアイテムで代用できることが多く、始めやすい点が魅力です。用途別に使い分けると作業効率が上がります。

水彩絵の具の種類と濃度の目安

水彩絵の具はチューブ型と固形のパンタイプがあります。チューブは濃度を出しやすく、パンは持ち運びやすさが特徴です。マーブリングではチューブの方が濃淡調整がしやすく使いやすいです。

濃度は最初に3段階程度で用意すると便利です。薄め、標準、濃いめを作っておき、用途に応じて使い分けると幅が出ます。少量ずつ調整しながら作業することをおすすめします。

向く紙と厚さの選び方

向く紙は表面が程よく滑らかで厚みがあるものです。水彩用紙の中目〜中厚程度(200〜300gsm)が扱いやすく、反りやにじみを抑えられます。薄い紙は速く水を吸ってしまい、模様がぼやけやすいので注意してください。

試しにいくつか種類を用意して、好みの仕上がりを見つけると良いでしょう。作品を額装するなら、長期保存に向く紙を選ぶと安心です。

洗濯のりの選び方と代替素材

洗濯のりは増粘剤として一般的に使われます。無香料で透明度の高いものを選ぶと色味が邪魔されません。代替としては天然のデンプン糊や市販の増粘剤が使えますが、粘度や匂いを確認してから使ってください。

安全面では食品用ではないことを確認し、子どもが触れる場合は成分表示を確認して選ぶことをおすすめします。

あると便利な補助道具

作業を楽にする道具としてスポイト、定規、カード、使い捨てのスプーンやトレーがあると便利です。細かい模様を作るための細筆や歯ブラシも役立ちます。

保護用にビニールシートや古布、手袋を用意しておくと片付けが楽になります。乾燥中の重しや洗浄用のバケツもあると安心です。

片付けが楽になる準備の工夫

作業前に新聞紙やビニールシートを敷いて汚れ対策をしてください。道具は使い捨てトレーや容器を使うと洗浄の手間が減ります。絵の具が付いた道具はすぐに水で洗うと落ちやすくなります。

作業後は濡れた布で拭き取り、ゴミは分別して処理してください。小さな子どもと行う場合は特に片付け手順を決めておくと安全で効率的です。

基本のやり方 ステップごとの流れ

基本の流れを押さえると迷わず作業できます。段階的に進めることで失敗が減り、安定した結果が得られます。短いステップ毎に確認しながら進めてください。

水溶液の作り方

まずは容器に水を入れて増粘剤を混ぜます。洗濯のりや市販の増粘剤を使用する場合は、缶の表示を参考に量を調節してください。目安としては薄めのゼリー状になる程度を目安にします。

混ぜたら泡ができないように静かにかき混ぜ、しばらく置いて気泡が落ち着いたのを確認してから作業に移ってください。水温や室温で粘度が変わるため、必要に応じて水や増粘剤を足して調整します。

絵の具を水面に落とす方法

絵の具はスポイトや刷毛で少量ずつ落とします。中心に点を置いて外側に広げる方法や、ライン状に落としてから道具で広げる方法があります。落とす量は少なめから始め、広がり具合を見ながら追加するのが安全です。

連続して色を置く際は、色同士の距離や順番を意識すると混ざり方がコントロールしやすくなります。作業は手早く行うと鮮やかな模様が得やすくなります。

模様を広げる道具と動かし方

模様を作る道具は棒や爪楊枝、カードなどが使えます。細かい線を出したいときは細棒、柔らかな流れを出したいときは幅広のカードを使うと良いです。円を描くように引くと渦巻き模様ができ、直線的に引くとストライプ状の模様になります。

力を入れ過ぎず、軽いタッチで動かすと繊細な模様になります。方向を変えたり、色を足したりして様子を見ながら微調整してください。

紙に転写するコツ

紙は斜めから優しく当て、空気を抜くようにして全面を接触させます。接触する際に一度だけ軽く押して余分な水分を抜くとにじみが少なくなります。剥がすときは一定の速度で真っ直ぐ引き上げると安定して転写できます。

複数枚を連続で取る場合は水面の状態が戻るのを待ち、必要なら絵の具を追加してから次の転写を行ってください。

乾かして仕上げる手順

転写後は平らな場所で自然乾燥させます。湿気が多い日は換気を良くし、反りを防ぐために四隅に軽い重しを置くと良いです。完全に乾いたら必要に応じて余分な部分をカットしたり、表面に保護用のスプレーを軽く吹きかけて仕上げます。

保存時は酸性の少ない材料を使うと色の変化を抑えられます。額装する場合はマットやパスパルトを利用して見栄えを整えてください。

よくある失敗と簡単な直し方

失敗は誰にでも起こります。原因を把握して小さな調整を繰り返せば改善できます。落ち着いて原因を見つけ、手順を一つずつ確認すると再現性が高まります。

絵の具が広がらないときの対処

絵の具が広がらない場合は絵の具が濃すぎるか、水溶液の粘度が高すぎる可能性があります。絵の具を少し薄めたり、水溶液を少量追加して粘度を下げると改善することが多いです。

また、水面に油膜や汚れがあると広がりを阻害するため、使用する水や容器を清潔に保つことも重要です。手早く調整して再度試してください。

色が混ざりすぎたときの改善法

色が重なり過ぎて濁った場合は、次回は色数を減らすか、置く間隔を広げてください。濁った部分は完全に乾いてから、余分な色をカットして別素材に貼るなどの加工で活用できます。

また、明るい色を後から重ねることでコントラストを取り戻せる場合もあります。作業中に早めに調整することがポイントです。

紙が波打つのを防ぐ方法

紙が波打つ場合は転写前に紙の水分吸収を抑える工夫が有効です。厚手の紙を使う、転写後すぐに平らにして重しを置く、または裏面に薄紙を貼って乾燥させると反りを抑えられます。

作業場所の湿度管理も大切です。高湿度の場所では乾燥が遅く波打ちやすいので、乾燥スペースを確保してください。

にじみやムラを抑える方法

にじみやムラは水分量と接触の仕方で変わります。紙を当てるときは角度と押さえ方を均一にし、空気が入らないようにゆっくり接触させてください。絵の具は必要以上に足さないことも大切です。

ムラが出た場合は乾いてから周囲を整えたり、別の技法で部分的に上から色を足すと見た目を整えられます。

乾燥後の色落ちを防ぐ工夫

乾燥後に色が薄くなる場合は、絵の具の濃度を少し上げる、または表面保護剤を使うと色落ちを抑えられます。アルコールや油性のクリアスプレーを薄く吹き付けると色が安定しますが、素材やスプレーの相性を試してから使ってください。

保存時は直射日光や高温多湿を避けることで退色を遅らせることができます。

応用テクニックと作品アレンジ例

基本が身についたら、色数や道具を変えて表現の幅を広げましょう。切り貼りや組み合わせで独自の作品を作る楽しみが増えます。少しの工夫で見栄えが大きく変わります。

色数を増やして深みを出す方法

色数を増やすときは、ベースになる色を決めてからアクセントカラーを少しずつ足すとまとまりが出ます。濃淡を意識して層を作ることで深みが感じられる仕上がりになります。

ペールトーンと濃色を交互に使うと視覚的な奥行きが生まれます。全体のバランスを見ながら色を追加すると落ち着いた印象になります。

部分的に模様を強調する方法

部分的に模様を強調したいときは、模様を転写した後に細い筆やジェッソで一部を上塗りしたり、箔やペンで縁取りを追加すると効果的です。局所的に光沢のある素材を足すと目を引くポイントになります。

また、転写時に紙を部分的にマスキングして模様を残す方法も有効です。アクセントを付けることで作品全体の印象が引き締まります。

切り貼りやコラージュの活用例

マーブリングした紙を切り取ってコラージュ素材として使うと表現の幅が広がります。カードやブックカバー、ポストカードなどに仕立てるのに向いています。異なる模様を組み合わせてパッチワーク風にするのも面白いです。

切り貼りの際は接着面がはがれにくいように裏処理をしてから貼ると長持ちします。

布や立体物への応用アイデア

布や立体物にも応用できます。布に転写する場合は生地の吸水性や耐久性を確認してください。立体物に貼るときは適切な接着剤やコーティングを用いて表面を保護します。

小物への応用は、アクセサリー台紙やギフト包装など日常使いのアイテムにも活用できます。

額装や撮影で見栄えを良くする方法

作品を額装する際はマットを使って余白を取るとプロっぽく見えます。照明は自然光か柔らかい光を使い、反射を避ける角度で撮影すると色が正しく写ります。撮影前に埃を払って平らにしておくことも重要です。

デジタルで作品を保存する場合は高解像度でスキャンすると細部まで記録できます。

子どもや保育で安全に楽しむ工夫

子ども向けには安全性と片付けやすさを優先した準備が大切です。工程を短く区切り、目の届く範囲で行うことで楽しく安心して取り組めます。

年齢に合わせた道具と進め方

年齢が低い場合はスポイトや刷毛の代わりに手で扱いやすい道具を用意してください。小学生以上ならスポイトや細筆を使わせても良いでしょう。作業は短時間に区切り、飽きないうちに片付けるサイクルを作ると集中しやすくなります。

安全面では刃物や小さな部品は避け、使い方を簡単に説明してから始めてください。

服や床を汚さない準備の工夫

作業場所にビニールシートや新聞紙を敷き、エプロンや古い服を着せると安心です。洗い流しができる容器や使い捨てトレイを使うと後片付けが楽になります。床や家具に色が付かないように養生テープで固定するのも有効です。

汚れが気になる場所は事前に濡れタオルを用意しておくと対応が早くなります。

誤飲や目を守る安全対策

小さな子どもがいる場合は絵の具や洗剤のラベルを確認し、有害成分が含まれていないものを選んでください。誤飲や目に入らないように手指の管理と目の保護を促してください。

作業中は大人がそばにいて見守り、使い終わった道具はすぐに片付ける習慣をつけると安全です。

保育での時間配分と作業の区切り方

保育の場では工程を数分単位に分け、短い説明と作業を繰り返すと進行がスムーズです。一斉説明の後に班ごとに分けると管理しやすくなります。休憩や片付けの時間もあらかじめ組み込んでおくと流れが崩れません。

最後に作品の共有タイムを作ると達成感が高まります。

親子で楽しむときのルール作り

親子で行う場合は役割分担を決めると効率的です。親は準備と見守り、子どもは色を選んで落とす担当にするなど、小さな役割で参加感を高めてください。片付けのルールを決めると片付けも楽しくなります。

安全確認や使用後の洗浄を習慣にすると次回も気持ちよく取り組めます。

今日から試せるマーブリングと水彩絵の具のポイント

まずは小さなスペースで少量の材料から始めてください。水溶液の粘度と絵の具の濃度を意識し、速やかに作業することで美しい模様が得られます。失敗してもその部分を切り取って別の作品に使うなど、柔軟に楽しむことが大切です。親子やグループで行うときは安全対策と片付けルールを整え、最後に作品を共有して喜びを分かち合ってください。

世界70か国で愛されるコピック!

ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。