漫画を描き始めるとき、多くの方が「どのように読者を惹きつければいいのか」「どんな画材が必要なのか」と悩みます。ストーリーの冒頭で読者が続きを読みたくなる工夫や、表現力を高める画材の選び方は、漫画制作の満足度を大きく左右します。

このページでは、漫画作りに挑戦する方が知りたい基礎から応用までを、読みやすくまとめました。悩みがちなポイントや具体的なテクニックについても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

漫画冒頭で読者を惹きつけるために意識したいポイント

漫画の始まりは、作品の印象を決める大切なパートです。最初の数ページで読者の興味をつかむ工夫や注意点について、順を追って解説します。

漫画冒頭はストーリーの印象を決める重要な場面

漫画の冒頭は、読者が作品の世界に初めて触れる瞬間です。ここで物語の雰囲気や方向性が伝わらないと、せっかくの内容も読んでもらえないことがあります。どんなに面白いストーリーでも、出だしが弱いと読者の心をつかみにくくなってしまいます。

冒頭部分では、ストーリーのテーマや主な登場人物、舞台設定などを意識的に描き出すことが大切です。特に、冒頭で提示する問題や謎は、読者に「この先どうなるのだろう」と感じてもらうきっかけになります。印象的な始まりを作ることで、読者に強い関心を持ってもらいやすくなります。

最初の1ページで世界観と主人公をしっかり伝えるコツ

最初の1ページで世界観や主人公の特徴を伝えるには、無駄のない構成が重要です。例えば、物語の舞台や時代背景、主要キャラクターの性格や外見を簡潔に描写し、読者が一目で理解できるよう工夫しましょう。

表を使って、伝えたい情報を整理すると効果的です。

| 要素 | 表現のポイント | 例 |

|---|---|---|

| 世界観 | 背景・小物で示す | 現代ならビルやスマホ |

| 主人公 | 表情・服装・動作 | 元気なら笑顔や走る姿 |

| 状況 | セリフやナレーション | 「今日は大事な日だ」 |

このように、視覚と文章の両方から情報を与え、1ページで読者に物語の入り口をはっきり提示することが、スムーズな導入につながります。

読者を引き込む「つかみ」の演出方法

冒頭で読者の興味を引くには、「つかみ」の工夫が有効です。たとえば、物語の核心に触れるセリフや、思わず続きが気になる謎めいたシーンなどが挙げられます。急展開やユニークな出来事で始めると、読者の好奇心を強く刺激できます。

また、主人公がピンチに陥る場面や、日常と非日常が交差する瞬間から始める方法もおすすめです。読者が「なぜ?」「どうして?」と疑問を持つことで、自然と物語の続きを読みたくなります。演出のバリエーションを意識し、作品に合った「つかみ」を工夫しましょう。

冒頭でやりがちな失敗と避けるべきポイント

漫画の冒頭では、説明が多くなりすぎたり、情報を詰め込みすぎてしまうことがあります。長い説明文や、登場人物が一度に出てくる構成は、読者が混乱しやすくなり、物語に入りづらくなります。

また、インパクトを重視するあまり、突飛な展開や過激な描写から始めてしまうと、読者が物語の趣旨をつかめずに離れてしまう場合もあります。必要な情報を厳選し、テンポよく展開することを心がけると、読みやすく印象的な冒頭になります。

「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!

著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。

ストーリーを魅力的にする漫画の構成とプロットの作り方

漫画の物語作りでは、構成やプロットの設計が作品の面白さを左右します。話の流れやキャラクターの関係性を整理し、読者を飽きさせない工夫を考えましょう。

プロット作成の基本と制作の流れ

プロットとは、物語全体の流れや出来事をまとめた設計図のようなものです。まずは物語の始まりから終わりまでの大まかな流れを考え、それを細かいシーンごとに分けていきます。プロットを作ることで、ストーリーに無駄がなくなり、全体のバランスが取りやすくなります。

プロット作成の流れは、以下のように進めると分かりやすいです。

- テーマや伝えたいことを決める

- 主人公や主要キャラクターの目的や動機を明確にする

- 物語の始まり、展開、クライマックス、結末を大まかに設計する

- 章やエピソードごとにシーンを整理する

このような順序で進めると、まとまりのあるストーリーが作りやすくなります。

起承転結を意識したストーリー構成法

起承転結とは、物語を「始まり」「展開」「転換」「結末」の4つのパートに分けて構成する方法です。最初に状況や登場人物を紹介し、その後に問題や出来事を起こして物語を進め、意外性のある転換点を挟み、最後に納得のいく結末へと導きます。

この構成を意識すると、物語に緩急が生まれ、読者が飽きずに最後まで読み進めやすくなります。また、各パートで何を描くべきかが明確になるため、話の流れが整理しやすいという利点もあります。特に漫画の場合、一話ごとに小さな起承転結をつけると、読みやすさや満足度が高まります。

良いプロットに共通する要素とコツ

良いプロットには、いくつかの共通点があります。まず、主人公の目標や葛藤がはっきりしていることが大切です。目的や悩みが明確だと、読者が感情移入しやすく、物語への興味が続きやすくなります。

また、物語に起伏やサプライズを加えることで、単調にならずに最後まで楽しめる展開を作れます。キャラクター同士の関係や成長の過程を丁寧に描くことも、読者の印象に残りやすいプロットを作るポイントです。

物語のテーマとキャラクターの関係性

物語のテーマは、作品全体を通して伝えたいメッセージや価値観を表します。これに合ったキャラクター設定や成長が描かれていると、物語の一貫性が生まれます。たとえば、「友情」をテーマにするなら、仲間と支え合いながら成長する物語が自然です。

キャラクターの性格や背景がテーマと合致していると、ストーリーに説得力が増します。以下のような表で整理するとイメージしやすくなります。

| テーマ | キャラクターの役割 | 描きたい成長 |

|---|---|---|

| 挑戦 | 努力家・対立者 | 困難の克服 |

| 友情 | 親友・ライバル | 協力と和解 |

テーマとキャラクターの関係を意識することで、物語の方向性や感動がより伝わりやすくなります。

漫画制作に欠かせない画材の種類と選び方

漫画を描く際には、目的や作風に合った画材の選び方が重要です。基本の画材や用途ごとのおすすめについて詳しく紹介します。

ペンやインクなど基本の画材と特徴

漫画制作にはさまざまな画材がありますが、まず基本となるのがペンとインクです。ペンには主に「丸ペン」「Gペン」「サジペン」などがあり、それぞれ線の太さや描き心地が異なります。

- 丸ペン:細かい線や髪の表現に向いています

- Gペン:太さに強弱がつけやすく、人物の輪郭や動きのある線にピッタリです

- サジペン:安定した太さで、背景や小物の描写に便利です

インクは耐水性や発色の良さで選ぶと、トーン貼りやカラー作業の際にも安心です。下描きには鉛筆やシャープペンシル、消しゴムも欠かせません。

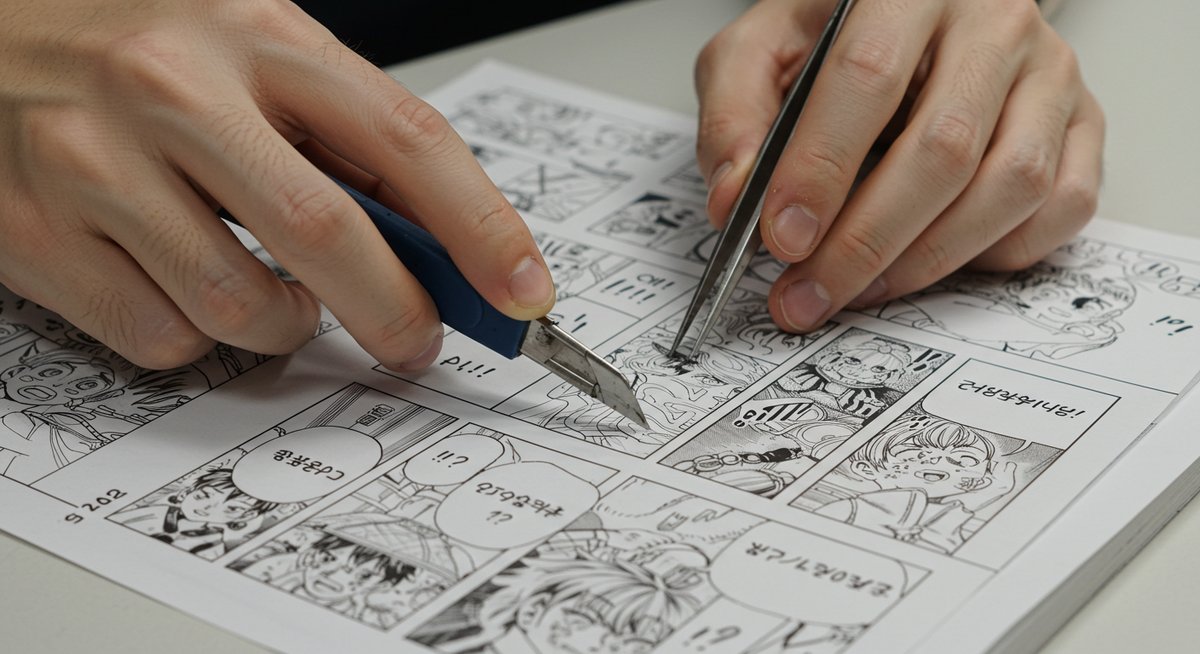

トーンやカラーマーカーの効果的な使い方

トーンは、漫画の陰影や質感、背景の演出に便利なシート状の画材です。使い方を工夫すると、作品に奥行きや雰囲気を加えることができます。細かい柄やグラデーションのトーンを貼ることで、キャラクターの服や空に表情を持たせることができます。

一方、カラーマーカーはカラーイラストや表紙、キャラクター設定画に活躍します。色の重ね方やグラデーションの出し方を練習すると、仕上がりが美しくなります。カラーマーカーは発色や乾きの速さが異なるので、実際に試しながら自分に合ったものを選ぶと良いでしょう。

デジタル作画に必要な機材とソフト

デジタルで漫画を描く場合、パソコンやタブレットなどの機材、そして作画用のソフトが必要です。主な機材は以下の通りです。

| 機材 | 特徴 | 例 |

|---|---|---|

| タブレット | 直接画面に描ける | iPad、液タブ |

| ペンタブ | パソコンと接続して描く | Wacomなど |

| パソコン | ソフトを動かす本体 | Windows/Mac |

作画ソフトは「CLIP STUDIO PAINT」「Adobe Photoshop」などが人気です。レイヤーやブラシ機能を活用することで、アナログにはない多彩な表現が可能になります。

初心者が揃えておきたいおすすめ画材

漫画制作を始める初心者の方は、まず使いやすい画材を揃えるのが安心です。以下のリストを参考にしてください。

- 練り消しゴム:下描きや修正に便利

- シャープペンシル:細かい線が描きやすい

- Gペンと丸ペン:用途に応じて使い分け

- ブラックインク:発色や耐水性を重視

- トーンシート:ベーシックな柄から揃える

- 定規・カッター:トーン貼りやコマ割りに役立つ

全てを一度に揃える必要はありませんが、まずは基本の道具から試し、慣れたら徐々に種類を増やすと、作業もスムーズに進みます。

画材を活かした表現テクニックと上達のコツ

画材の特徴を理解し、効果的に使いこなすことで、作品の表現力が大きく広がります。ここでは、線や質感、色の使い方について具体的に紹介します。

線の強弱や質感でキャラクターを印象的に描く方法

線の強弱は、キャラクターの存在感や動きを表現する大切な要素です。太い線は力強さや近さ、細い線は繊細さや遠さを表現するのに役立ちます。たとえば、輪郭部分をやや太めに、髪や服のしわは細い線で描くと、立体感が生まれます。

また、質感を出すには、ペン先の使い方や描くスピードを変えてみるのも効果的です。ザラつきのある線や滑らかな線を使い分けることで、キャラクターの個性や雰囲気を強調できます。練習を重ねて、自分らしい線の表現を見つけましょう。

背景や効果線で世界観を表現するテクニック

背景や効果線は、漫画の世界観を伝えるために重要な役割を果たします。背景で舞台設定や時間の流れを表現し、効果線でキャラクターの動きや感情を強調できます。

背景はシンプルでも、建物や自然、空の描写を少し加えるだけで、読者が物語の世界に入りやすくなります。また、スピード感を出したいときは斜めの効果線、緊張感を強調したいときは集中線など、シーンに合わせて線の種類を工夫すると良いでしょう。

カラーイラストを魅力的に仕上げるポイント

カラーイラストを仕上げる際は、色の組み合わせや塗り方が印象を左右します。配色のバランスや、キャラクターごとにテーマカラーを決めると、統一感のある美しい作品になります。

カラーマーカーでは、重ね塗りやグラデーションに挑戦してみましょう。透明感や奥行きが出やすくなります。デジタルの場合も、レイヤー機能やブラシの種類を使い分けることで表現の幅が広がります。自分が描きやすい方法を見つけて、楽しみながらレベルアップしていきましょう。

画材選びでよくある悩みと解決策

画材選びの悩みとして多いのは「どのペンが自分に合うかわからない」「インクがにじんでしまう」「トーン貼りがうまくできない」といったものです。まずは少ない種類から試し、描き心地や仕上がりを比べてみるのがおすすめです。

また、インクやトーンはメーカーによって質感や粘度が異なります。サンプルセットや少量タイプで試してみると、失敗が少なく済みます。悩んだときは、漫画専門店の店員や経験者に相談してみるのもよい方法です。

漫画制作を効率的に進めるためのヒント

漫画制作には多くの工程があり、効率よく進める工夫が作品づくりを続ける力になります。ここでは、時間の使い方やモチベーション管理についてご紹介します。

スケジュール管理と作画の時短テクニック

漫画制作は締め切りや目標に合わせて進めることが多いので、スケジュール管理が欠かせません。カレンダーやアプリを使い、各工程にかかる時間を見積もっておくと安心です。

また、作画の時短には「一度に複数ページを下描きする」「同じ効果線やトーンをまとめて貼る」など、作業をまとめて行う方法が有効です。作業ごとに集中する時間を決めることで、効率よく進めることができます。

ネームや下書きから仕上げまでの流れ

漫画制作は、ネーム(コマ割りとセリフ配置のラフスケッチ)から始まり、下書き、本描き、仕上げへと進みます。ネームで全体の構成を確認し、下書きで細部を整えます。その後、ペン入れやトーン貼り、仕上げの消しゴムかけで完成度を高めます。

それぞれの工程で丁寧に作業することが、クオリティの高い作品に繋がります。工程ごとに目標を立てて進めると、達成感も得やすくなります。

モチベーションを維持する習慣づくり

漫画制作は長期間にわたることが多く、途中でモチベーションが下がることもしばしばあります。少しずつでも毎日作業する習慣をつけたり、進捗をノートやアプリで記録すると続けやすくなります。

また、時には好きな作品を読み返して刺激をもらったり、仲間と進捗を共有するのも効果的です。自分なりのご褒美やリフレッシュ方法を取り入れることで、楽しく制作を続けやすくなります。

失敗から学ぶ作品づくりの成長ポイント

漫画制作では、思い通りに描けなかったり、納得できない仕上がりになることもあります。しかし、そうした失敗から学ぶことが、上達への近道です。どこがうまくいかなかったのかを分析し、次回に活かすことを意識しましょう。

定期的に過去の作品を見返して、自分の成長や課題を確認するのもおすすめです。失敗を恐れず、チャレンジする姿勢が、漫画家としての幅を広げるきっかけになります。

まとめ:漫画冒頭と画材選びで作品の魅力を最大化しよう

漫画制作では、冒頭で読者の興味を惹きつける工夫や、自分に合った画材の選択が、作品の完成度を大きく左右します。ストーリーやキャラクターの個性を際立たせ、表現力を高めるためにも、今回紹介したポイントを参考にしながら制作を進めてみてください。

基礎を押さえつつ、少しずつ自分らしい工夫や挑戦を取り入れることで、漫画づくりはより楽しくなります。悩んだときは基本に立ち返り、自分だけの魅力的な作品を目指しましょう。

世界70か国で愛されるコピック!

ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。