漫画やイラストを描く際、線をきれいに引くための道具選びに悩む方は多いものです。中でも溝引き定規は、初心者でもプロの仕上がりに近いまっすぐな線を描ける便利なアイテムです。しかし、どんな特徴があるのか、どう使えばよいのかなど、実際に使いこなすにはちょっとしたコツや知識も必要です。

道具の種類や特徴を知り、自分に合った溝引き定規や組み合わせる画材を選ぶことで、思い通りの作品に近づけます。この記事では、溝引き定規の基本から実践的な使い方、さらに選び方やおすすめ商品まで、漫画やイラスト制作に役立つ情報を分かりやすく解説します。

溝引き定規とは何か漫画やイラスト制作に役立つ基本知識

漫画やイラスト制作でよく使われる溝引き定規は、筆やペンでまっすぐな線を描くのに特化した定規です。紙やインクの特性に合わせて作られており、初心者から上級者まで幅広く活用されています。

溝引き定規の特徴と構造を知ろう

溝引き定規は、一般的な定規とは異なり、定規の端に「溝」が設けられています。この溝に筆やペン先を沿わせて動かすことで、手を滑らせることなく直線を描くことが可能です。溝の幅は筆やペン先の太さに合わせて設計されており、紙にインクがにじみにくい構造になっています。

また、定規自体の素材にも工夫が見られます。透明なアクリルや軽量なアルミなどが使われ、描画時の視界を邪魔しにくいだけでなく、持ち運びやすさにも配慮されています。定規の厚みや形状もさまざまで、用途や使い方に合わせて選べるのも魅力です。

溝引き定規が漫画やイラスト制作で選ばれる理由

漫画やイラスト制作では、背景やコマ割り、細かな装飾などで、正確な線を求められる場面が多くあります。溝引き定規は、筆やペンを使ってもインクが定規の縁にしみ込まず、きれいなラインを描けるため、多くのクリエイターから支持されています。

特に、細かい部分や繊細な線を描くとき、直線の歪みやにじみが作品の印象を左右することがあります。溝引き定規を使うことで、効率的かつ仕上がりの良い線を引くことができ、作業のストレスも軽減されます。こうした理由から、多くの現場で溝引き定規が重宝されています。

溝引き定規と一般的な定規の違いを解説

一般的な定規は、線を引く際にインクやペン先が直接定規に触れるため、インクがにじんだり、紙に汚れが付着したりすることがあります。特に筆を使う場合、定規の縁が盛り上がっていてもインクが流れやすく、きれいな直線を引くのが難しいこともあります。

一方、溝引き定規は、ペン先や筆が直接定規と紙の間に挟まらないように設計された溝がポイントです。この溝のおかげで、道具の動きを安定させながらもインクのにじみを防げます。細部の描写や連続した直線が求められる漫画やイラスト制作に適した特徴です。

溝引き定規を使うメリットとデメリット

溝引き定規を使うメリットとして、筆やペンでも安定してきれいな直線を引ける点が挙げられます。また、インクのにじみを防ぎやすく、作業効率が上がるのも魅力です。透明な定規であれば、下書きを確認しながら線を引けるので、仕上がりの精度も高まります。

一方で、デメリットもあります。たとえば溝の幅が合わない筆やペンだと、うまく使えないことがあります。また、慣れるまでに少しコツが必要なため、初めて使う方は練習が必要です。さらに、一般的な定規より価格が高い場合がある点も、検討材料の一つになります。

「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!

著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。

溝引き定規を活用した線画テクニック初心者でもきれいに描けるコツ

溝引き定規を使いこなすことで、初心者でも美しい線画が描けるようになります。基本的な使い方から表現のバリエーションまで、段階を踏んで練習するのがおすすめです。

筆やペンで真っ直ぐな線を引くための基本手順

まず、溝引き定規を紙の上にしっかりと固定しましょう。線を引きたい位置にずれが生じないよう、片手で定規を押さえるのがポイントです。次に、筆やペンの先を定規の溝に沿わせて構えます。軽く定規に当てながら、紙に対して垂直になるよう意識すると、線が真っ直ぐになります。

線を引くときは、力を入れすぎず自然な動きで一気に引くときれいに仕上がります。また、ペンや筆にインクがつきすぎているとにじみやすくなるため、適度な量を心がけましょう。一度に長い線を引くのが苦手な場合は、短めの線から練習を始めると感覚がつかみやすくなります。

溝引き定規の正しい持ち方と使い方

溝引き定規を使う際は、定規を水平に保ち、滑らないよう指で押さえることが大切です。特に紙質によっては滑りやすくなるので、指先で軽く押さえつつ、力をかけすぎないようにします。溝に筆やペンの先端を沿わせたまま、手首や腕全体を使って動かしましょう。

また、線を引く際には、筆やペンを定規の溝から外さないように注意します。途中で手がぶれそうになった場合は、一度手を止めてから再開するのも失敗を減らすコツです。慣れてきたら、定規を少し持ち上げてインクの乾きを待つなど、紙やインクの相性にも気を配ると、さらに美しい仕上がりになります。

線の太さや表現をコントロールするテクニック

線の太さを変えたいときは、使う筆やペン先の種類を選ぶだけでなく、筆圧やインクの量にも注意が必要です。細い線を描く場合は、ペン先を軽く当ててスッと引き、太い線は少し力を入れてゆっくり動かすとよいでしょう。

また、同じ溝引き定規でも、溝の深さや幅によって描ける線の表情が変わります。複数の溝幅がある定規を使い分けたり、角度を変えて線を引いたりすることで、細い線と太い線を効果的に組み合わせた表現も可能です。表のように組み合わせパターンを整理してみましょう。

| 使用道具 | 太さ | 特徴 |

|---|---|---|

| 極細ペン | 細い | 繊細な表現向き |

| 筆ペン | 太い | 力強い印象 |

| 万年筆 | 中 | バランス型 |

溝引き定規を使った応用表現や装飾のアイデア

溝引き定規は直線を引くだけでなく、装飾的なラインや背景の描き込みにも役立ちます。たとえば、複数本の直線を等間隔で並べてスピード感を演出したり、線の太さを変えながら立体感を出す表現にも応用できます。

また、定規の角を利用して斜めのラインや交差する線を描いたり、インクの色を変えて個性的な装飾を加える方法もあります。慣れてきたら、曲線定規やテンプレートと組み合わせて使うことで、さらに表現の幅が広がります。

溝引き定規の種類と選び方目的や用途別で最適な一本を見つける

溝引き定規には素材やサイズ、メーカーによる違いがあります。用途や描きたい作品に合わせて自分にぴったりの一本を選ぶことが、快適な制作に繋がります。

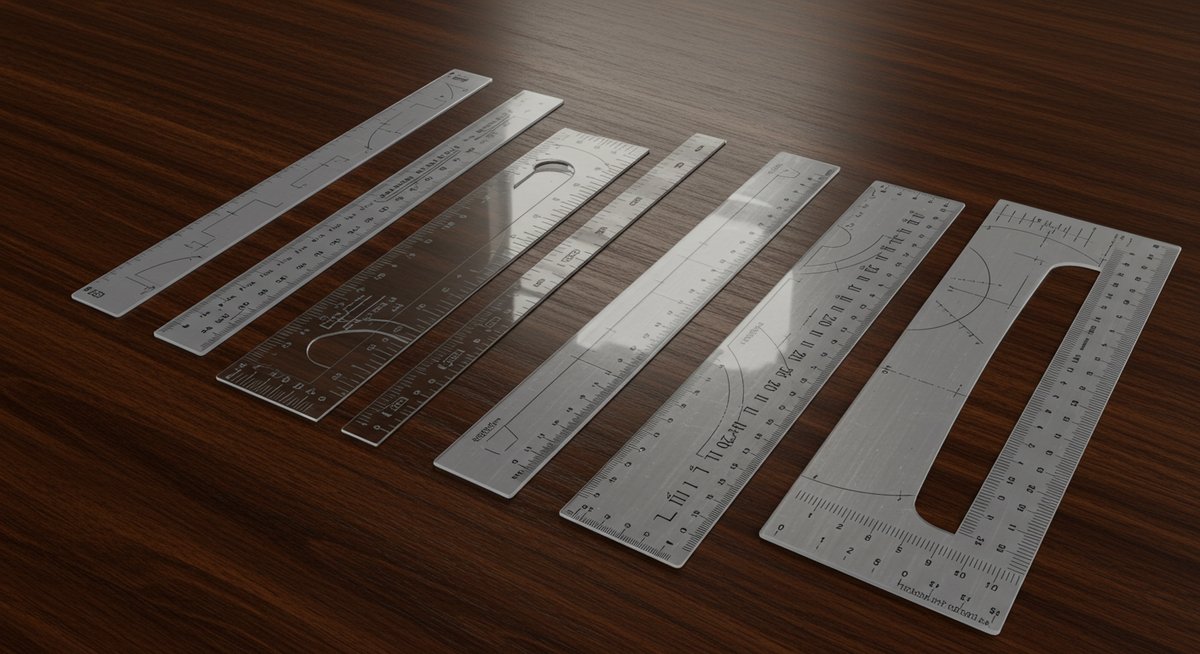

アクリル製溝引き定規とアルミ製溝引き定規の特徴

アクリル製溝引き定規は透明度が高く、下書きを確認しながら作業できるのが大きな利点です。また、軽くて扱いやすく、長時間の作業でも手が疲れにくい特徴があります。取り扱いも比較的簡単で、初心者にも向いています。

一方、アルミ製溝引き定規は堅牢性が高く、変形しにくいのが特徴です。やや重みがありますが、しっかり紙に固定できるため、ブレにくい利点があります。耐久性を重視する方や、力を入れて線を引く場面が多い方に適しています。

長さや幅の選び方と使いやすさのポイント

溝引き定規にはさまざまな長さや幅があります。短いものは細かな作業や小さな紙面に便利で、長いものは大きなイラストや背景、コマ割りに適しています。定規の幅が広いと持ちやすく安定しますが、狭いと細部の作業に向いています。

用途に合わせて数本を使い分けるのもおすすめです。たとえば、15cm前後の短い定規は持ち運びやすく、30cm程度の長い定規は大きな紙面にぴったりです。自分の描くイラストや漫画のサイズに合ったものを選ぶと、作業効率が上がります。

人気メーカーとおすすめ商品比較

溝引き定規を発売しているメーカーは複数ありますが、特に人気が高いのは「DELETER」「Tombow」「呉竹」などです。それぞれに特徴があり、価格や使い心地もさまざまです。

| メーカー名 | 特徴 | 価格帯 |

|---|---|---|

| DELETER | 種類が豊富 | 中〜高価格 |

| Tombow | 軽量で使いやすい | 中価格 |

| 呉竹 | 初心者向け多い | 低〜中価格 |

価格や入手しやすさ、口コミなども参考にしながら、自分に合う一本を探してみてください。

初心者におすすめの溝引き定規セット

初めて溝引き定規を使う方には、複数本セットになっている商品がおすすめです。たとえば、異なる長さや幅の定規がセットになっていれば、さまざまなシーンで使い分けができて便利です。セット商品には基本的な説明書が付属しているものも多いため、使い方を学びやすい点も魅力です。

一部のセットには、持ち運び用のケースやクリーニングクロスが同梱されていることもあります。最初はシンプルな構成で十分ですが、自分の絵柄や作業スタイルに合わせて必要な本数を揃えていくのも一つの方法です。

溝引き定規以外にも使える画材や便利な道具

溝引き定規だけでなく、他の画材や道具と組み合わせることで作業効率や表現力がさらにアップします。補助アイテムも上手に取り入れてみましょう。

溝引き定規と組み合わせて使いたい筆やペン

溝引き定規と相性が良い筆やペンとしては、毛筆タイプの筆ペンや、極細ペン、耐水性のインクペンなどが挙げられます。筆ペンは線の強弱がつけやすく、表現の幅が広がります。極細ペンは、繊細なラインや細部の描写に適しています。

また、耐水性インクを使えば、仕上げに色を塗るときもにじみにくいので安心です。自分の描きたい線の特徴や、紙との相性を見ながら道具を選ぶとよいでしょう。

直線以外のラインを描くための画材

曲線や円を描きたい場合は、テンプレートや雲形定規、コンパスなどの道具が役立ちます。テンプレートは規則的なパターンや装飾に、雲形定規は自由な曲線を描くときに便利です。コンパスを使えば、正確な円が簡単に描けます。

溝引き定規とこれらの道具を組み合わせることで、より多彩な線画表現が可能です。必要な場面に応じて使い分けることで、作品の仕上がりに差が出ます。

作業効率を上げる便利な補助アイテム

漫画やイラスト制作では、補助アイテムを活用することで作業効率を高められます。代表的なアイテムには次のようなものがあります。

- カッティングマット:紙や定規が滑りにくくなる

- ドラフティングテープ:紙がずれないよう固定できる

- 消しゴムやクリーニングクロス:線や定規の汚れを素早く除去

こうしたアイテムを活用すると、ストレスなく集中して作業を続けられます。

画材の保管やメンテナンス方法

画材を長く使うためには、丁寧な保管と定期的なメンテナンスが重要です。使用後は定規についたインクや汚れを柔らかい布で拭き取り、直射日光や高温多湿を避けて保管します。特にアクリル製の定規は傷がつきやすいので、ケースなどに入れておくと安心です。

筆やペンも、使った後はインクをしっかり落としてから収納しましょう。定期的に点検し、劣化や変形がないか確認することで、快適に長く作業を続けることができます。

溝引き定規を使う際の注意点とよくある質問

溝引き定規を使い始めた際によくあるトラブルや疑問点を事前に知っておくことで、失敗を防ぎやすくなります。正しい扱い方や対策を理解しておきましょう。

溝引き定規の手入れ方法と長持ちさせるコツ

溝引き定規を長く使いたい場合、定期的な手入れが大切です。使い終わったら、柔らかい布やティッシュでインクやホコリを取り除きます。アクリル製の場合は、アルコールやシンナーなどの強い洗剤は避け、水拭きがおすすめです。

収納時には、傷がつきにくいケースに入れると安心です。また、日光や高温多湿な場所は変形や劣化の原因になるため、保管場所にも注意しましょう。時々、溝の部分にインクが詰まっていないか確認して清掃すると、いつでも快適に使えます。

線がにじむ失敗例とその対策

溝引き定規で線を引くとき、インクがにじんでしまうことがあります。主な原因は、ペン先にインクがつきすぎている場合や、紙質がインクを吸収しやすい場合です。また、定規を動かした直後に紙を触ると、インクが乾く前に手に付着してにじむこともあります。

対策としては、ペン先のインク量を調整する、速乾性のインクや耐水性インクを使う、紙の選び方に注意するなどが挙げられます。線を引いた後は、インクがしっかり乾くまで作業を進めないようにするのも失敗を防ぐポイントです。

定規が滑りやすい時の工夫

溝引き定規が紙の上で滑りやすい場合、少し工夫するだけで改善できます。たとえば、定規の裏に滑り止めのシールやテープを貼る方法があります。市販の滑り止めシートを小さくカットして使うのも効果的です。

また、作業台にカッティングマットを敷くことで、紙や定規がずれにくくなります。指先でしっかり押さえるクセをつけるとともに、道具の配置や作業環境も見直してみましょう。

初めて溝引き定規を使う人がよく抱える悩み

初めて溝引き定規を使う人からは、「線が思った通りに引けない」「どの筆やペンが合うのかわからない」といった悩みが多く聞かれます。最初は道具の扱いに戸惑うことが多いですが、練習を重ねることで徐々にコツがつかめます。

また、「溝の幅が合わない」「インクがにじみやすい」といった問題も、使う画材や紙との相性を確かめながら、自分に合う組み合わせを見つけていくことが大切です。焦らず、少しずつ慣れていくことが上達への近道です。

まとめ:溝引き定規で漫画やイラストの表現力を広げよう

溝引き定規は、漫画やイラスト制作において美しい直線や繊細な表現を支える心強い道具です。基本的な使い方から応用テクニック、画材の選び方やメンテナンスまでを学ぶことで、より思い通りの作品を仕上げることができます。

自分に合った溝引き定規や画材を見つけて、作品のクオリティや作業の快適さを高めていきましょう。日々の練習や工夫を重ねて、理想の表現を目指してみてください。

世界70か国で愛されるコピック!

ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。