漢字の「劇」という字は、学校の課題や日常のメモ、漫画やイラストにもよく使われる文字です。しかし、画数が多くてバランスを取るのが難しいと感じたり、正しい筆順が分からず自信を持てない人もいるかもしれません。この記事では、「劇」の正しい書き方や練習方法、活用アイデアまで分かりやすくまとめています。手書きやデジタルで美しく描くコツもご紹介しますので、ぜひ参考にして自分らしい表現に役立ててください。

劇の正しい書き方を基礎から理解しよう

「劇」という漢字は、画数が多くて複雑に感じる方も多いかもしれません。まずは基礎からしっかりと理解することで、きれいに書けるようになります。

劇の筆順と画数を分かりやすく解説

「劇」は15画から成る漢字です。正しい筆順を守ることで、全体のバランスが整い、読みやすく美しい字になります。一般的な筆順は以下のとおりです。

- 「てへん」部分を左から順に書く

- 右側の「豕(いのこ)」部分は、上から横棒、縦線、点、横線の順に進めます

- 最後に外側のパーツを囲むように書きます

画数が多いため、一画ずつ丁寧に書くことが大切です。書き進める中で、各パーツの位置関係や、線の長さのバランスを意識してください。練習の際には、ガイド線入りの用紙を使うと配置しやすくなります。

漢字「劇」の部首と成り立ち

「劇」の部首は「てへん(扌)」です。これは「手」を表すパーツで、漢字の左側に位置しています。右側には「豕(いのこ)」が使われており、もともと動作や行動に関わる意味合いが込められています。

漢字の成り立ちを知ると、意味や使い方も理解しやすくなります。「劇」は、昔は「手を使って何かを強くする、動かす」という意味合いがあり、そこから「芝居」や「演じる」といった現在の意味に発展してきました。

劇の音読みと訓読みの違い

「劇」には音読みと訓読みがありますが、日常では主に音読みが使われます。音読みは「ゲキ」、訓読みは一般的には使われていません。

たとえば、「演劇」「劇場」「悲劇」など、すべて音読み「ゲキ」に基づく言葉です。訓読みが使われる場面はほとんどないため、迷ったときは音読みを意識するとよいでしょう。

劇の書き方で注意すべきポイント

「劇」を書くときは、左右のパーツの大きさや間隔に注意が必要です。「てへん」は細く、右側の「豕」はやや大きめに配置するとバランスが整います。

また、線の交差する部分や、点の位置にずれが生じやすいので、ゆっくり丁寧に確認しながら書きましょう。急いで書くと、形が崩れやすくなるため、一画一画を意識することがきれいに仕上げるコツです。

「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!

著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。

劇の書き方を上達させる練習方法

「劇」は画数が多いため、コツコツと練習を重ねることが上達の近道です。次にご紹介する方法を取り入れて、無理なく続けてみてください。

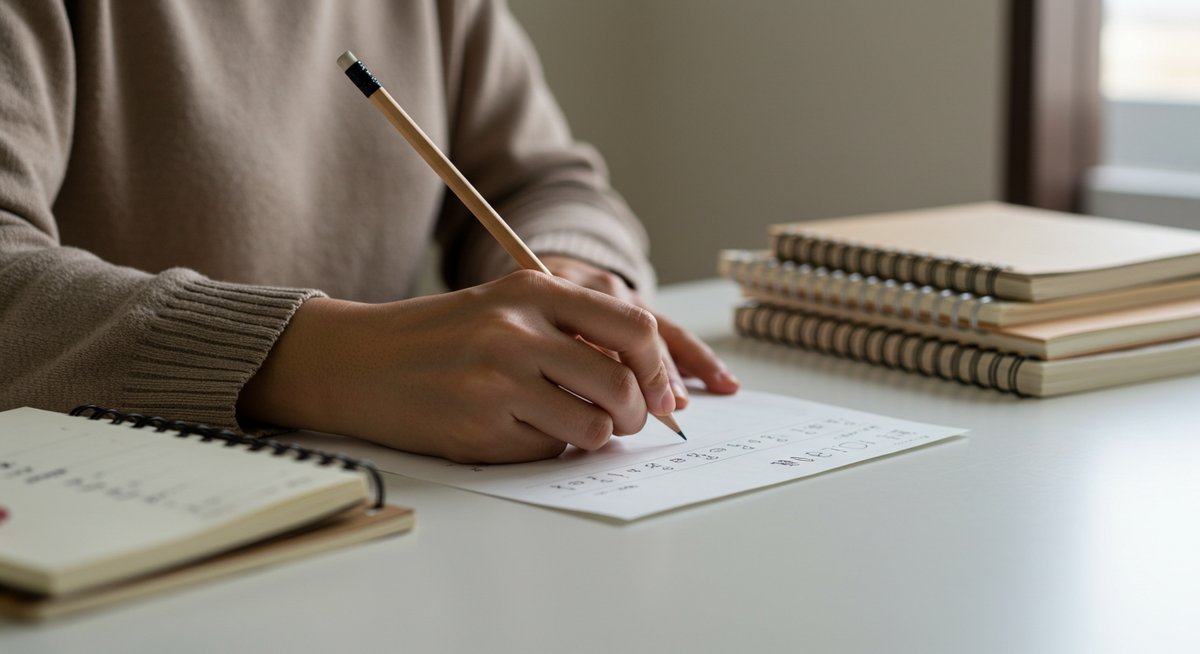

書き方練習帳や無料プリントの活用法

練習帳や無料プリントは、ガイド線やお手本が印刷されているので、文字の配置やバランスを意識しやすくなります。特に「劇」のように複雑な漢字は、枠内に納める感覚を身につけるのに役立ちます。

はじめは太線のお手本をなぞるだけでも、手の動きが安定します。続けるうちに、自分でバランスを考えて書けるようになります。インターネットで「劇 練習プリント」などと検索すると、家庭用プリンターで印刷できるシートも多数配布されています。お気に入りのものを選び、日々少しずつ練習してみましょう。

劇の書道練習で意識したいコツ

書道練習では、筆の動かし方や線の太さを意識すると、より美しい「劇」が書けます。筆の入りや抜きの部分で力加減を調整し、線の流れにリズムをつけると、字にメリハリが生まれます。

また、左右のパーツを同じ大きさにそろえるのではなく、左側はややコンパクトに、右側は余裕を持って配置しましょう。こうすることで全体のバランスがよくなり、読みやすい字になります。慣れるまで時間がかかるかもしれませんが、焦らずじっくりと取り組むことが大切です。

お手本や動画を参考にするメリット

上達を目指すなら、プロの書いたお手本や解説動画を見るのもおすすめです。目で見て学ぶことで、筆順や各パーツの配置、線の動きなどが具体的に分かります。

また、動画の場合は、筆やペンの持ち方、力の入れ方なども確認できます。自分の書き方と比較してみて、違う点を意識しながら練習すると効果的です。無料で見られる教材も多くあるので、積極的に利用してみましょう。

漢字検定対策としての劇の練習

漢字検定では、正確な筆順やバランス、書き分けが求められます。「劇」も出題されることがあるため、対策として繰り返し練習するのがおすすめです。

過去問題や模擬テストを活用することで、出題の傾向や書き方のポイントを確認できます。特に、画数が多い漢字は細かな点まで見られるため、一画の抜けや乱れがないかをしっかり確認しましょう。練習を積み重ねることで、試験本番でも落ち着いて書けるようになります。

劇の書き方を知ると広がる活用アイデア

「劇」を正しく書けるようになると、文章作成やイラスト、表現の幅が広がります。ここでは、さまざまな活用例や使い方をご紹介します。

劇を使った例文や用例

「劇」を使った文章例は下記の通りです。日常会話や作文でも活用できます。

- 学校で演劇の劇を見ました。

- 彼の演技はとても劇的でした。

- 劇場で友達と観劇しました。

このように、「劇」は舞台や演技に関連した言葉や表現でよく使われます。また、物事の様子が大きく変化する様子を表す場合にも使用されます。

劇が使われる四字熟語と意味

「劇」が含まれる四字熟語には、印象的な意味を持つものが多く存在します。代表的なものを表でまとめます。

| 四字熟語 | 読み方 | 意味 |

|---|---|---|

| 悲劇喜劇 | ひげききげき | 悲しい劇・喜びの劇 |

| 急転直下 | きゅうてんちょっか | 状況や事態が劇的に変化すること |

これらは学校の授業や作文、日常でも覚えておくと便利な表現です。

劇を含む熟語一覧と使い方

「劇」を含む熟語はさまざまです。代表的な熟語と例文を箇条書きで紹介します。

- 演劇(えんげき):演劇部に入っています。

- 劇場(げきじょう):新しい劇場ができました。

- 悲劇(ひげき):これは大きな悲劇です。

- 喜劇(きげき):家族で喜劇を見に行きました。

このように、「劇」は複数の言葉と組み合わさり、さまざまな場面で使われます。

書体による劇のデザインの違い

「劇」は書体によって印象が大きく変わります。例として以下の3つの書体があります。

- 明朝体:細い線と太い線のメリハリがあり、上品で読みやすい

- ゴシック体:均一な太さで、力強い雰囲気

- 行書体:やわらかく流れるような線で、動きのある印象

用途や雰囲気に応じて書体を選ぶことで、作品や資料の印象も変わります。

漫画やイラストで劇の文字を美しく描くコツ

イラストや漫画に「劇」を入れる場合、ただ書くだけでなく、デザインやバランスを意識することが大切です。以下のポイントを参考にしてください。

漫画原稿で劇の文字を描くときのポイント

漫画原稿では文字がストーリーや演出を引き立てます。「劇」を描くときは、枠やコマとのバランスを意識しましょう。たとえば、セリフやタイトルに使う場合は、他の文字との差がはっきりと分かるように、やや大きめに配置すると印象が強くなります。

また、周囲のイラストや装飾と重ならないようにスペースを確保することも重要です。描き込む際は、筆圧を変えて線に抑揚をつけると、より表情豊かな仕上がりになります。

劇の手書きアレンジやデザイン書体

「劇」は手書きでアレンジすることで、作品の雰囲気を変えることができます。たとえば、線を少し太くしたり、角を丸めたりして柔らかい印象にする方法もあります。

デザイン書体を参考にしたり、自分流のデフォルメを加えると、個性的な「劇」が完成します。作品やシーンに合わせてアレンジしてみましょう。

画材別に劇をきれいに書く方法

使用する画材によっても書き味や仕上がりが異なります。主な画材ごとの特徴とポイントは下記の通りです。

| 画材 | 特徴 | 書き方のコツ |

|---|---|---|

| 鉛筆 | 消しゴムで修正しやすい | 薄く下書きしてから濃く仕上げる |

| サインペン | 発色がはっきり | ゆっくり描き、インクのにじみに注意 |

| 筆ペン | 線の太さを変えやすい | 筆圧で強弱をつける |

それぞれの道具の特徴を活かして、「劇」をきれいに書く練習をしてみてください。

デジタルツールで劇を書くためのコツ

デジタルで「劇」を描く場合、レイヤー機能を活用すると修正がしやすくなります。まずガイド線や下書きを別レイヤーで描き、バランスを確認しましょう。

ペンツールを使う場合は、ブラシの太さや角度を調整して、自分のイメージに近づけることができます。拡大しながら細かな部分を整えると、仕上がりがより美しくなります。失敗してもすぐにやり直せる点もデジタルならではのメリットです。

劇の書き方についてよくある疑問を解決

「劇」を書く際に出てくる悩みや疑問点にお答えします。書き間違いや、学年ごとでの違いもチェックしてみましょう。

劇の書き間違いが多い理由と対策

「劇」は画数が多く、似た形の漢字も多いため、書き間違いが起こりやすいです。たとえば、「豕」と「家」など、右側のパーツを間違えることがあります。

対策としては、一画一画の筆順とパーツの配置を意識して、ゆっくり丁寧に書くことが大切です。書き間違えた部分をチェックして、どこで間違えやすいかを確認し、意識的に練習しましょう。

劇の筆順が教材によって異なる場合の考え方

筆順は基本的に定められていますが、教材によって細かい順序が異なることがあります。たとえば、一部の教科書では、点や払いの順番に違いがある場合も見受けられます。

このような場合は、学校や検定で指定されている筆順を優先しつつ、自分が書きやすい順に調整しても問題ありません。ただし、大きく異ならないよう注意しましょう。

幼児や小学生が劇を学ぶときの工夫

幼児や小学生が「劇」を学ぶ際は、いきなり難しい練習をするのではなく、まず大きな字でパーツごとに分けて練習するのが効果的です。色分けした練習プリントを活用すると、楽しく取り組めます。

また、ゲーム感覚で書き順を覚えるアプリやカードもおすすめです。短い時間で繰り返し練習することで、無理なく覚えられます。

劇の書き方をもっと楽しく学ぶアイディア

「劇」の書き方を楽しく覚えるには、イラストや物語と組み合わせるのも効果的です。たとえば、劇場や舞台のイラストを描き、その中に「劇」の字をデザインするなど、自分だけの作品作りに挑戦してみましょう。

友達や家族と漢字クイズを出し合ったり、書いた字を飾ってみるのもモチベーションアップにつながります。自由な発想で、楽しく学んでください。

まとめ:劇の書き方を身につけて表現力を高めよう

漢字「劇」は、筆順やバランスを意識して練習すれば、だれでもきれいに書けるようになります。画材や練習法を工夫することで、楽しくスキルアップできます。

自信を持って「劇」が書けるようになると、作文やイラスト、漫画の表現力も高まります。日々の小さな練習を積み重ねて、自分らしい文字を目指していきましょう。

世界70か国で愛されるコピック!

ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。