漫画制作を始めたい方や、画材選びに悩んでいる方は多いのではないでしょうか。特に「絵の具」と「絵具」の表記の違いや、画材ごとの特徴、初心者に適した選び方がよく分からず、不安に感じることもあると思います。

この記事では、漫画に使われる主な画材の種類やそれぞれの違い、初心者が知っておくと役立つポイントを分かりやすく解説します。自分に合った画材選びや、表現の幅を広げるコツも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

絵の具と絵具の違いと正しい使い分け

「絵の具」と「絵具」はどちらもよく目にする言葉ですが、違いや使い分けに迷う方もいるかもしれません。ここでは、その表記の違いや使われ方について解説します。

絵の具と絵具の表記の違いとは

「絵の具」と「絵具」は、一見すると意味の違いがありそうですが、どちらも絵を描くために使う色材を指します。違いは漢字表記とひらがな表記の部分にあります。

「絵の具」は、ひらがなを交えた表記で、教科書や児童向けの本、また一般的な会話でもよく使われています。一方、「絵具」は全て漢字で表記されており、やや改まった印象を与えます。特に文書やメーカーの商品名などで見かけることが多い傾向があります。

辞書やメーカーで使われる表記の傾向

辞書では「絵の具」と「絵具」の両方が記載されていることが多いですが、現代語辞典では「絵の具」が基本形として説明されています。国語辞典によっては、「絵具を『絵の具』とも書く」といった補足がついている場合もあります。

また、市販の画材やメーカーのパッケージ表記も調べてみると、児童向け商品や学校教材では「絵の具」が採用されていることが目立ちます。画材専門ブランドやプロ向け商品では「絵具」と表記されることもありますが、メーカーによってばらつきがあります。

このように、使われるシーンや対象に応じて表記の違いが見られるのが特徴です。

検索や日常でよく使われるのはどちらか

インターネット検索やSNS、日常会話などでは「絵の具」のほうが圧倒的に多く使われています。特に小学生や保護者、初心者向けの情報では、「絵の具」と記載されている記事や投稿が目立ちます。

また、現代の書籍や雑誌などでも「絵の具」という表記が一般的になっていて、より親しみやすく感じられることも理由のひとつです。一方で、専門的な画材のカタログや美術書などでは、「絵具」の表記も一定数使われています。

どちらの表記でも意味や用途に違いはあるのか

「絵の具」と「絵具」は、表記こそ異なりますが、意味や用途に実質的な違いはありません。どちらも、絵画やイラスト制作に使う色材全般を指しています。

ただし、読みやすさや親しみやすさの観点から「絵の具」が選ばれることが多いです。特に初めて画材を選ぶ場合や、子ども・初心者向けの場面では「絵の具」を使うと伝わりやすいでしょう。どちらを使っても誤りではないので、シーンや読者層に合わせて使い分けるとよいでしょう。

「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!

著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。

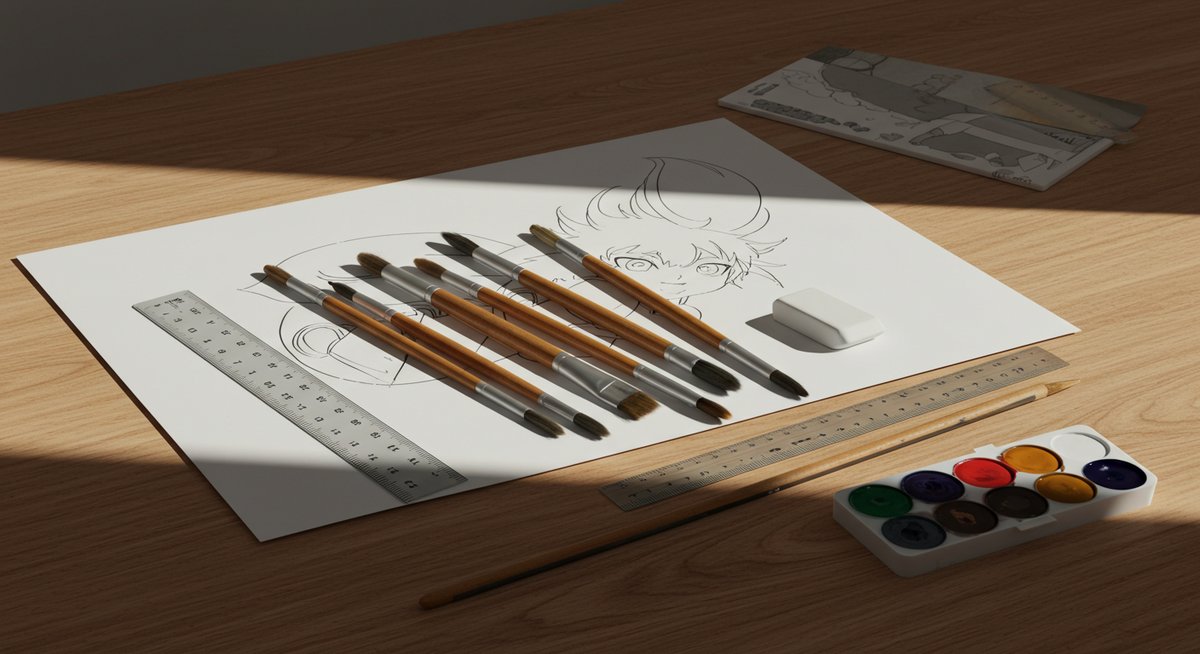

漫画制作に使われる主な画材の種類と特徴

漫画制作では、イメージに合わせて様々な画材が選ばれます。それぞれの特徴や選び方について、詳しく紹介します。

漫画に最適な水彩絵の具の選び方

漫画制作において、水彩絵の具は柔らかい色合いや淡いグラデーションを表現したいときに重宝されます。水彩絵の具は、初心者でも扱いやすく、色の重ね塗りやぼかし表現が簡単にできる点が魅力です。

種類としては、透明水彩と不透明水彩(ガッシュ)があります。初心者が選ぶ場合は、手軽に使える固形(パン)タイプのセットや、チューブタイプがおすすめです。12色程度の基本セットから始めると、色の混色も学びやすくなります。使う紙は水彩紙が適しており、発色やにじみを活かすことができます。

また、水彩絵の具は乾きやすく、修正もしやすいので、失敗してもやり直しやすいという利点があります。発色を長持ちさせたい場合は、メーカーや顔料の種類もチェックしてみましょう。

アクリル絵の具と漫画表現の相性

アクリル絵の具は、発色が鮮やかで速乾性に優れているため、漫画のカラーイラストや背景制作にもよく使われます。アクリルは乾くと耐水性になり、重ね塗りやマスキングもしやすいことが特徴です。

漫画制作の現場では、しっかりとした色面や、強いコントラストを出したい場合にアクリル絵の具が選ばれます。一方で、乾きが非常に早いため、パレットで混色した分が固まってしまうことに注意が必要です。そのため、使う量を調整したり、パレットが乾かない工夫が求められます。

また、水で薄めることで水彩風の透明感も表現できるなど、多様な技法に向いています。使い分けによって漫画の雰囲気を自由にコントロールできるのがアクリル絵の具の大きな魅力です。

油絵の具が漫画で使われるケース

油絵の具は、漫画制作ではあまり一般的ではありませんが、独特の重厚感やツヤ感を必要とする特別なイラストや、表紙アートなどで使われることがあります。油絵の具は発色がとても良く、厚塗りや質感表現に優れています。

乾燥に時間がかかるため、じっくりと色を混ぜたり、修正する余裕があるのがメリットです。しかし、乾燥剤や専用の溶き油、後片付けの手間などがあるため、初心者にはやや扱いづらい一面もあります。

具体的には、画集の表紙や記念イラスト、重厚感を演出したいシーンなどで用いられるケースがあります。日常的な漫画の作画よりも、特別な作品づくりに選ばれることが多い画材です。

ガッシュやポスターカラーの特徴と使い分け

ガッシュやポスターカラーは、不透明水彩の一種で、発色がはっきりしており、重ね塗りにも強いのが特徴です。漫画制作では、ベタ塗りの背景や、ポップなイラスト表現に適しています。

ガッシュは、にじみが少なくマットな仕上がりになるため、インクのような均一な面を作りたい場合に重宝します。また、修正がしやすく、乾いた後も再度水で溶かして使うことができます。一方、ポスターカラーは発色が強いため、目立たせたいタイトルやカットイラストにも使われます。

両者ともに、紙との相性や塗り方によって仕上がりが変わるため、自分の表現したいイメージに合わせて使い分けると良いでしょう。

画材ごとのメリットとデメリットを徹底比較

漫画画材を選ぶ際には、それぞれの強みや注意点を知っておくことが大切です。ここでは主な画材のメリット・デメリットを比較します。

水彩絵の具の透明感と手軽さのメリット

水彩絵の具は、透明感のある色合いや繊細なグラデーションを生かした表現に向いており、初心者にも扱いやすいという特徴があります。使いたい色だけを少しずつ出して使えるため、無駄が少なく経済的です。

また、水で簡単に薄められるので、色の濃淡を自由に調整できることも利点です。片付けも水洗いだけで済み、画材初心者でも手軽に始めることができます。絵を描く楽しさを気軽に味わいたい方には特におすすめです。

アクリル絵の具の速乾性と耐久性の特徴

アクリル絵の具は、乾きがとても早く、短時間で作業を進めたい方や、重ね塗りを効率よく行いたい方に適しています。また、乾燥後は耐水性を持つため、重ね塗りやマスキングなど幅広い表現に対応できるのがポイントです。

耐久性にも優れており、色あせしにくいため、長期間作品を保存したい場合にも向いています。ただし、一度乾いてしまうと修正が難しいため、扱いに慣れるまでは注意が必要です。

油絵の具の発色や厚塗りの強みと注意点

油絵の具は、厚みのある塗りや鮮やかな発色が特徴で、立体的で迫力のある仕上がりを目指す方におすすめです。乾燥に時間がかかるため、ゆっくり色を重ねたり、微調整しながら描くことができます。

一方、筆やパレットの洗浄には専用の溶剤が必要だったり、作業スペースや換気への配慮も求められます。また、乾くまでの管理にも注意が必要で、初心者にはややハードルが高い画材と言えるでしょう。

画材ごとのコストや扱いやすさの違い

画材ごとに、価格や扱いやすさにも違いがあります。下の表に主な特徴をまとめました。

| 画材 | コスト(目安) | 扱いやすさ |

|---|---|---|

| 水彩絵の具 | 比較的安価 | とても簡単 |

| アクリル絵の具 | やや高め | 慣れが必要 |

| 油絵の具 | 高価 | 難しめ |

水彩絵の具はセットでも入手しやすく、手入れや後片付けも簡単です。アクリルや油絵の具は、必要な道具も増え、ややコストがかかります。まずは自分のレベルや用途に合った画材を選ぶことが大切です。

初心者におすすめの漫画画材と選び方のポイント

初めての漫画制作では、扱いやすい画材や選び方のコツを知っておくことで、より楽しく上達できます。ここでは初心者向けのポイントをまとめます。

初心者向けの水彩絵の具セットの選び方

初心者には、ベーシックな色が揃った水彩絵の具セットがおすすめです。12色~18色の基本セットなら、色の混ぜ方や発色の違いも体感しやすくなります。また、固形タイプは持ち運びしやすく、少量から手軽に始められます。

選び方のポイントは、発色の良さや使いやすさ、セット内容のバランスです。例えば、主要な色(赤・青・黄など)と、茶色や黒などの補助色が入っているものが便利です。筆やパレット、水入れが付属しているセットも多いため、最初の一歩に適しています。

アクリル絵の具初心者が知っておきたいコツ

アクリル絵の具を初めて使う場合は、乾きの速さに注意が必要です。使い始めは、少量ずつパレットに出し、こまめに水で薄めながら描くと扱いやすくなります。

また、パレットや筆の汚れは乾く前に洗い流すことが大切です。専用パレットや早く乾かない工夫(パレットペーパーや霧吹きの活用)も役立ちます。失敗してもすぐに乾くので、重ね塗りや修正を気軽に試してみることが上達への近道です。

使いやすい筆や紙の選び方

筆は、用途に応じて「丸筆」「平筆」など形状を選ぶと良いでしょう。水彩やアクリルには、柔らかめのナイロン筆や、水含みの良い動物毛筆が向いています。細かい部分には細筆、大きな面には幅広の平筆が便利です。

紙は、画材ごとに適したものを選ぶのがポイントです。水彩は厚みのある水彩紙、アクリルはやや目の粗い紙やキャンバス、ガッシュやポスターカラーには紙質のしっかりしたイラストボードなどがおすすめです。画材と紙の組み合わせによって仕上がりが大きく変わるため、いろいろ試してみましょう。

よくある失敗とその対策方法

初心者が陥りやすい失敗には、色が濁ってしまう、塗りムラができる、紙が波打つなどがあります。色が濁る場合は、一度に多くの色を混ぜすぎないよう注意しましょう。

塗りムラは、筆に含ませる水や絵の具の量を均一にすることで防げます。また、水彩紙や厚手の紙を使うと紙の波打ちを軽減できます。失敗を恐れず、経験を重ねることで徐々に上達していきますので、楽しみながら分析・工夫を重ねてみてください。

画材の使い分けと表現の幅を広げるコツ

漫画の表現力を高めるためには、画材を効果的に使い分けたり、組み合わせたりする工夫が大切です。ここでは幅を広げるコツを紹介します。

複数の画材を組み合わせるメリット

異なる画材を組み合わせることで、質感や表現の幅がぐっと広がります。例えば、水彩の柔らかな色合いに、アクリルで強いアクセントを加えることで、メインキャラクターや場面の印象を際立たせることができます。

また、ペンや鉛筆と併用することで、線画や塗りのバランスも取りやすくなります。仕上げで白インクやパステルを加えると、さらに豊かな表現が可能になります。画材ごとに得意な表現を活かし、オリジナリティのある作品づくりに挑戦してみましょう。

画材ごとにおすすめのテクニック

それぞれの画材には、活かしやすいテクニックがあります。水彩絵の具なら、淡いグラデーションや、塩を使った模様づくりなどが有名です。アクリル絵の具では、重ね塗りやスポンジを使った質感表現もおすすめです。

油絵の具は、厚塗りやパレットナイフでのテクスチャ表現が得意です。ガッシュやポスターカラーは、均一で鮮やかな色面を出すことができ、デザイン性の高いイラストにも向いています。テクニックをいくつか覚えておくと、作品の幅が広がります。

漫画表現で画材を活かすアイデア

たとえば、背景や空、服の影部分などは水彩で自然な色合いを出し、キャラクターの目やアクセント部分にはアクリルやガッシュの鮮やかな色を使うと、画面にメリハリが生まれます。

また、光や質感を表現したい部分にはアクリルのメディウムや、白インクを部分的に使うのも効果的です。画材を自由に組み合わせることで、漫画ならではの個性的な表現を追求できます。

プロが実践する画材の活用法

実際の漫画家やイラストレーターは、工程ごとに最適な画材を使い分けています。たとえば、下書きは鉛筆やシャープペン、線画には耐水性インク、着色には水彩やアクリルを使うなど、用途ごとに工夫しています。

プロは発色や耐久性、印刷時の再現性まで意識し、画材の持ち味を最大限に活かしています。道具や技法を上手に組み合わせることで、自分だけの表現が生まれるのも漫画制作の楽しさの一つです。

まとめ:漫画制作に活かせる画材選びと絵の具表記のポイント

漫画制作では、「絵の具」と「絵具」の表記に大きな違いはありませんが、読みやすさや親しみやすさから「絵の具」の方が一般的に使われています。用途や読者層によって使い分けるとよいでしょう。

また、画材選びは作品づくりの幅を広げ、表現力を高める重要な要素です。初心者は手軽な水彩絵の具やセットから始め、徐々にアクリルやガッシュなどにも挑戦してみるのがおすすめです。画材ごとの特徴や扱い方を知り、工夫しながら自分らしい表現を追求してください。

世界70か国で愛されるコピック!

ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。