漫画を描くとき、キャラクターや背景に立体感や奥行きを持たせるためには「影」の描き方がとても重要です。しかし、影の付け方に悩んだり、思ったようにリアルな表現ができなかったりすることも多いのではないでしょうか。

この記事では、影の基本知識から実際の描き方、失敗したときの対策まで、分かりやすく解説します。初心者の方でもすぐに取り入れられるコツもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

デッサンの影の付け方を理解するための基本知識

影をうまく描くためには、まず「なぜ影ができるのか」「どんな種類があるのか」など、基本を知っておくことが大切です。ここでは、最初に押さえておきたい影の仕組みについて説明します。

光源の種類と影の特徴

影の形や濃さは、光がどこから当たるかによって大きく変わります。光源とは、物体を照らす光の出どころのことを指し、たとえば太陽や蛍光灯などが代表的です。

太陽のように距離が遠くて強い光の場合、影はくっきりしていて輪郭もはっきりします。一方、部屋の中の電球や窓から入る柔らかい光の場合、影の輪郭はぼんやりと曖昧になり、やや広がって見えるのが特徴です。

また、光源が一つだけのときと、複数あるときでも影の見え方は異なります。たとえば複数の光源があると、物体の周囲にいくつもの影が重なり合って現れることがあります。どんな光が当たっているのかを意識して観察することが、影を自然に描くコツとなります。

影の濃淡と距離の関係

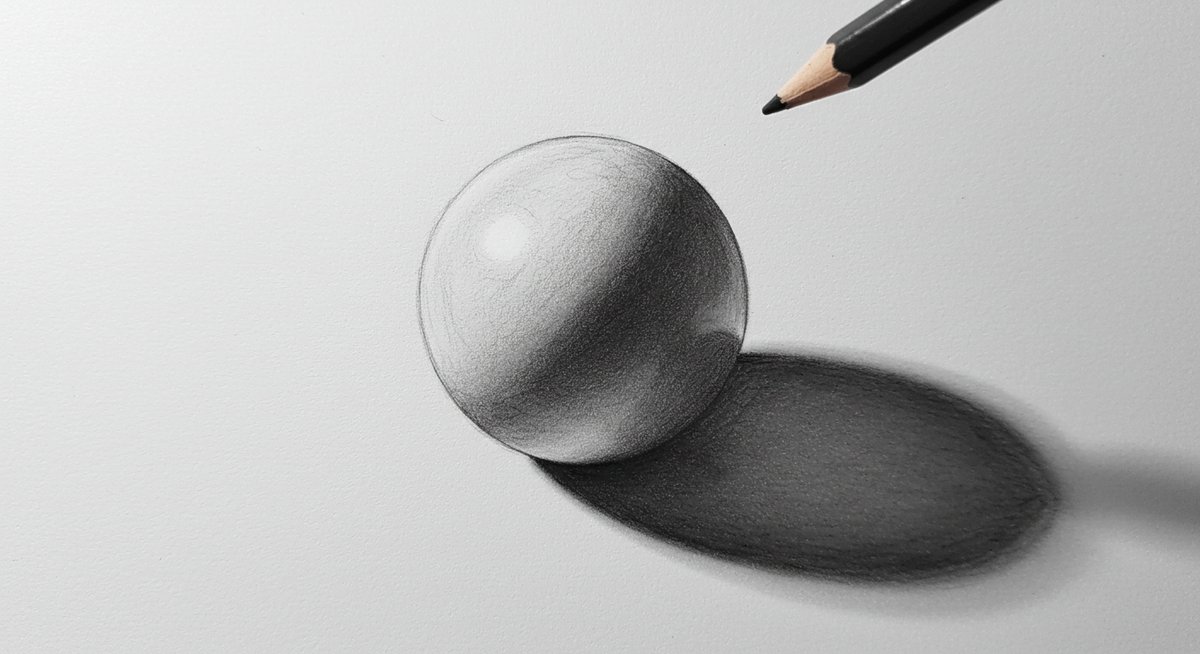

物体とその影が落ちる場所との距離によって、影の濃さは変化します。物体に接している部分の影は特に濃くなり、少し離れた場所では徐々に薄くなります。これを理解しておくと、影のリアルな表現につながります。

たとえば、机の上に置かれたコップの影を観察してみてください。コップのすぐ下には最も濃い影ができ、そこから離れるにつれて影は淡くぼやけていきます。距離による濃淡の変化を意識して描くことで、平面的になりがちな影に立体感と奥行きを加えることができます。

陰と影の違いを知る

「陰」と「影」は似ているようですが、実は意味が異なります。「陰」は物体の表面で光が当たらず暗くなった部分を指し、「影」は物体が光をさえぎることで背景などにできる暗い部分のことです。

たとえば、顔の鼻の下や首もとの暗い部分は「陰」、壁や床に映る暗い部分が「影」となります。どちらも絵に奥行きやリアリティを与える要素ですが、表現方法が少し異なります。両者の違いを意識することで、より説得力のある仕上がりを目指せます。

立体感を生み出す光と影のバランス

立体的に見せるためには、光と影のバランスが大切です。明るい部分、ほどよく暗い部分、完全に暗い部分を意識して描き分けることで、物体の厚みや存在感が伝わります。

影だけに注目するのではなく、光がどの方向から当たっているか、その結果どこにどれくらいの影ができるかを観察してみてください。明暗のバランスをうまく取ることで、シンプルな形でも驚くほど立体的な印象を与えることができます。特に漫画やデッサンでは、光と影の使い方次第で描写の説得力が大きく変わります。

「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!

著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。

初心者でもできる影の描き方ステップガイド

難しそうに感じる影の描写も、基本の道具と手順さえ押さえれば、初心者でもコツをつかむことが可能です。ここでは、実際に取り組みやすいステップを解説します。

影を描くための基本的な道具選び

影を描くときに役立つ道具は、下記の表のとおりです。

| 道具 | 特徴 | おすすめ用途 |

|---|---|---|

| 鉛筆(HB~4B) | 濃淡を調整しやすい | 練習・下描き |

| 練り消し | 細かい修正が可能 | ハイライト入れ |

| ティッシュ等 | ぼかしや質感表現に | グラデーション |

最初は特別な画材をそろえなくても、鉛筆と消しゴム、紙があれば十分です。濃さの異なる鉛筆を使い分けることで、自然な影の濃淡を表現しやすくなります。また、ティッシュや指で軽くこすると、影の輪郭をなじませることができ、よりリアルな印象を出せます。

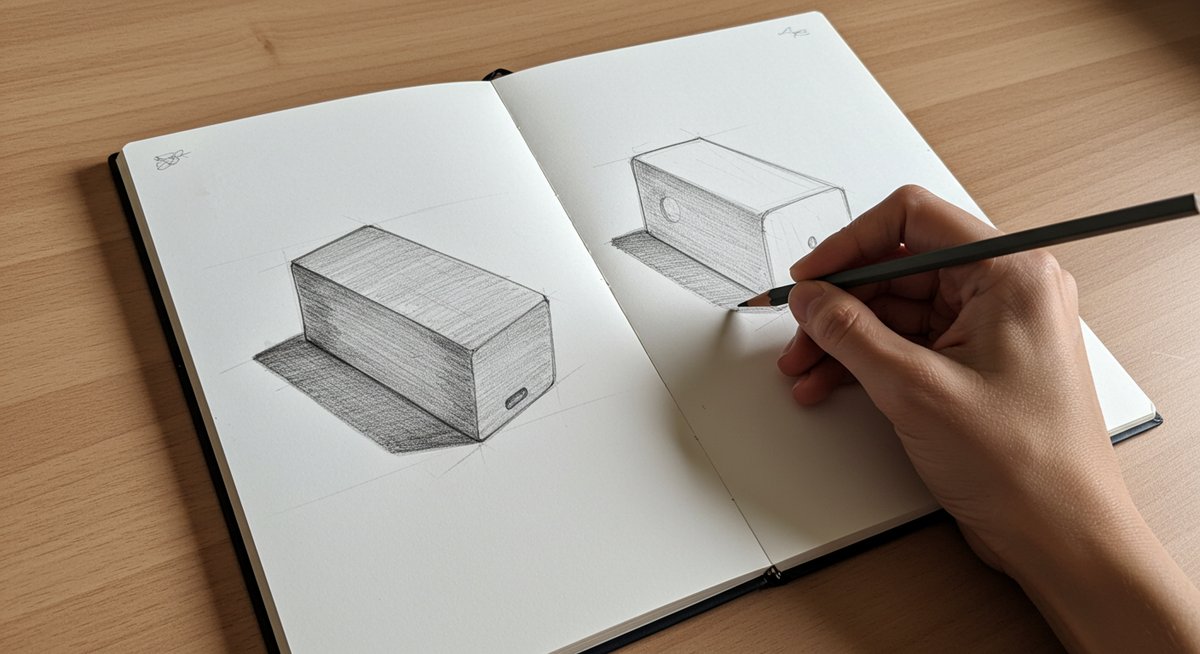

練習に最適なシンプルなモチーフ

最初から難しいモチーフに挑戦せず、まずは基本的な形を使って影の描き方に慣れるのがおすすめです。たとえば、球体、立方体、円柱などの「単純な立体」で練習してみましょう。

これらの形は影の付き方が分かりやすく、光源の位置を変えることで影の変化も観察しやすいのがメリットです。最初は白い紙の上に実際に物を置いて、自然光や卓上ライトでできる影を観察し、そのまま模写してみるのも効果的です。繰り返し描くことで、影の位置や濃淡の感覚が身についてきます。

影の輪郭と境界線の描写方法

影の輪郭(エッジ)は、光源の種類や距離によってはっきりしたり、ぼんやりしたりします。はっきりした影を描く場合は、鉛筆などでしっかりと線を引き、内側を均一に塗っていきます。

一方、柔らかい影を表現したい場合は、線を使わず、端をぼかすように塗っていきます。ティッシュや綿棒を使って鉛筆の粉をなじませると、より自然なグラデーションに仕上がります。物体に近い部分はやや濃く、離れるにしたがって薄くなるように気を付けることで、リアルな影に近づきます。

影の位置と形の観察ポイント

影を自然に描くためには、実際にできている影をよく観察することが大切です。光源から物体への距離、光源と物体の角度によって影の位置や形状は大きく変わります。

観察するときは、以下のポイントを意識しましょう。

- 影がどの方向に伸びているか

- 物体と影の境界がくっきりしているか、ぼんやりしているか

- 影の輪郭が直線か曲線か

これらを意識して観察・描写することで、より自然な影が描けるようになります。また、写真や実物を見ながら練習すると、理解が早く深まります。

よりリアルな陰影表現を目指すテクニック

影を丁寧に描くだけでなく、少し工夫することでさらにリアルな表現が可能です。ここでは、もう一歩上の影の描き方に挑戦するためのテクニックを解説します。

トーンの階調で立体感を強調する方法

影の中にも明るい部分と暗い部分があります。これを「階調」と呼び、明るさの段階によってトーンを使い分けることで立体感が増します。

たとえば、鉛筆なら力加減を変えて何段階かの濃淡を表現します。一色だけで塗りつぶすのではなく、物体の曲面や奥行きに合わせてグラデーションを作るように塗るのがポイントです。慣れてきたら、影の中にも「最も暗い場所」「やや明るい場所」「一番明るい場所」を分けて描き分けてみましょう。こうすることで、平面的に見えがちなデッサンも一気に深みが出ます。

レイヤリングで影の深みを出す

レイヤリングとは、複数回に分けて色や濃淡を重ねる方法です。一度に濃く塗ろうとせず、何度かに分けて薄く重ねることで、影に透明感や深みが出ます。

まずは薄く全体を塗り、徐々に暗くしたい部分に濃いトーンを加えていきます。各層がなじむよう、途中でぼかしたり消したりしながら調整します。これを繰り返すことで、単調だった影に表情がつき、光と影のコントラストがより自然になります。

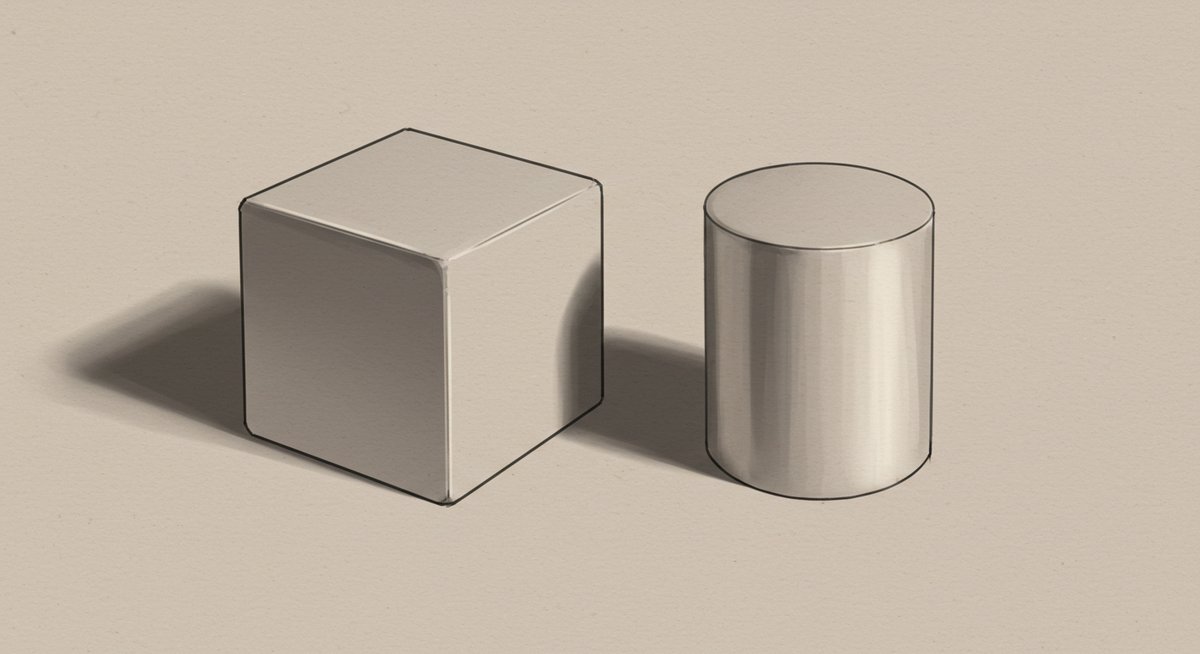

質感や材質を描き分けるコツ

影の表現を少し工夫することで、物体の質感や材質を伝えることができます。たとえば、金属は鋭くはっきりした影になりやすく、布や紙など柔らかい素材では影のエッジがぼやけます。

観察した質感に合わせて、影の描き方を変えてみましょう。たとえば、硬い質感にはエッジを立てて描き、柔らかい質感には全体をぼかして描くと、それらしさが表現できます。加えて、物体表面の細かな凹凸や反射も影に影響を与えるため、その特徴を意識できればよりリアルに仕上がります。

環境光や反射光を取り入れた影の描き方

部屋の壁や床からの「反射光」や、周囲の「環境光」も影の表現に影響を与えます。たとえば、白い机の上では、机の表面からの光が影の一部を明るく見せることがあります。

このような反射や環境光を意識すると、影の一部がほんのり明るくなっている部分があることに気付くでしょう。影のすべてを同じ濃さで塗りつぶさず、部分的に明るく残すことで、より自然な雰囲気を持つデッサンができます。観察力を磨き、細かな変化にも注意して描き込んでみてください。

よくある失敗とその解決策

影を描くときによくある失敗や悩みも、少しのコツで解決できます。この章では、具体的な問題ごとに対応法をご紹介します。

影が平坦に見えるときの対処法

影がのっぺりと平面的に見えてしまう場合は、濃淡の幅が足りていないことが多いです。力を入れすぎないように、軽く何度も塗り重ねてみましょう。

また、影の「最も濃い部分」と「最も薄い部分」をしっかり作ることが大切です。グラデーションを意識しながら描くことで、影に自然な立体感が生まれます。試しに、物体のすぐ下に「芯のように濃い部分」を入れてみると、全体の奥行きが出ます。

影の方向や形を間違えないコツ

影の方向や形がちぐはぐだと、不自然な印象になってしまいます。光源の位置を紙のすみに小さく描き込んでおくと、どちらに影が伸びるのかイメージしやすくなります。

さらに、モチーフの形状をよく観察し、それに合わせて影の形を描くことも大切です。面倒でも実際にライトを使って物体に影を作り、観察しながら描くと失敗が減ります。

影が主張しすぎる場合の調整方法

影の色や濃さが強すぎると、絵全体の印象が重くなりがちです。この場合は、練り消しや消しゴムで軽くなじませて調整しましょう。

一方、影の範囲が広すぎる場合は、少しずつ影の端を狭めていくと自然な印象になります。描き込む前に全体のバランスをチェックし、必要に応じて調整を加えることで、影が自然になじみます。

仕上げで影を自然に見せる工夫

最後の仕上げでは、影とその周囲をなじませる作業が重要です。ティッシュや綿棒を使って、影の輪郭をやさしくぼかすと、より自然な仕上がりになります。

また、必要に応じて物体の明るい側に消しゴムでハイライトを入れると、光の印象が強調されます。描き終えたあとに全体を客観的に見直し、不自然な部分がないかチェックする習慣をつけましょう。そうすることで、完成度の高いデッサンに仕上がります。

まとめ:デッサンの影を自在に描くためのポイント総整理

影の描き方を理解することは、デッサンや漫画の表現力アップに直結します。基本を押さえたうえで、観察力を大切にし、練習を繰り返すことが成長への近道です。

今回ご紹介した内容をふまえ、下記のポイントを意識してみてください。

- 光源の位置と影の形の関係を観察して描く

- 濃淡やグラデーションを使って立体感を出す

- レイヤリングや質感表現を取り入れる

- 失敗したときは消しゴムやぼかしで調整する

少しずつコツをつかみながら描き続けることで、影の表現力が自然と身についていきます。自分なりの描き方を見つけながら、楽しんでチャレンジしてみてください。

世界70か国で愛されるコピック!

ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。