色の組み合わせを変えるだけで、デザインの印象はぐっと変わります。対照的な色をうまく使えば、注目させたい部分を強調できたり、全体の雰囲気を整えたりできます。ここでは反対色(補色)を手早く見つけ、実際の制作や日常に取り入れやすいコツを分かりやすくまとめました。まずは真似しやすい例から試して、感覚を養いましょう。

反対色の組み合わせで印象をすぐ変えるコツ

成功例をまず真似して感覚をつかむ

実際によく使われる配色パターンを真似することで、失敗を減らしながら感覚をつかめます。ブランドや広告で見かける配色は視認性や印象を考えて設計されているので、最初はそのまま取り入れてみてください。

初めは色名や比率をメモに残して、同じ組み合わせで複数の用途(ボタン、見出し、背景)に当てはめてみます。使いながら違和感があれば微調整する習慣をつけると学びが早いです。

見本を模倣する際には、色の明るさや鮮やかさが違うと印象が変わる点に注意してください。真似した配色を、自分の媒体に合わせて明度や彩度を少し調整することで、統一感を出せます。

最後に、成果を保存しておくと便利です。カラーパレットを作成し、名前と用途を書き分けておくと、次回から迷わず同じ印象を再現できます。

色相環で反対の色をすばやく見つける

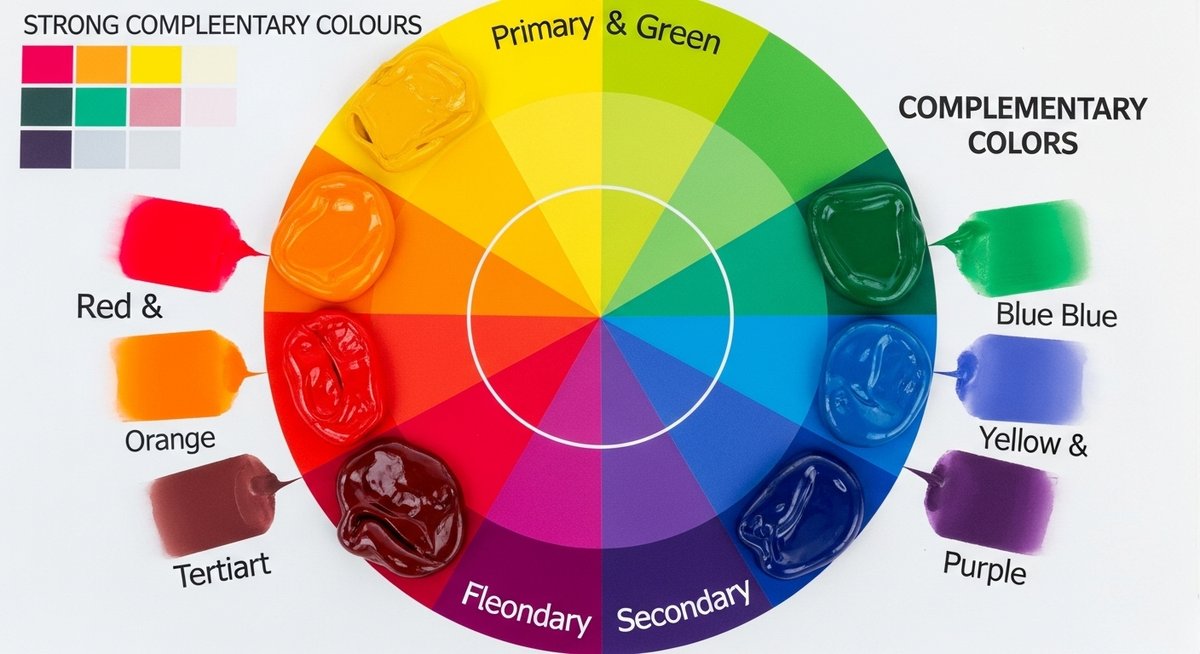

色相環は反対色を探すときの基本ツールです。色相環上で正反対に位置する色が補色で、視覚的に強いコントラストを生みます。デジタルツールでも色相環表示があるものが多く、手早く確認できます。

色相だけでなく、明度(明るさ)や彩度(鮮やかさ)も調整が必要です。色相環で選んだ補色をそのまま使うと強すぎる場合があるので、片方の彩度を落とすなどして調和させます。

色相環の代わりに、カラーピッカーで「反転」や「補色」を表示する機能を使うと便利です。スマホアプリやウェブツールで試せば実際の見え方を確かめながら調整できます。

覚えやすい例として、赤の補色は緑、青の補色は橙(オレンジ)、黄の補色は紫が基本です。まずはこの対応を意識して試してみると、感覚がつかみやすくなります。

面積の配分で目立たせ方を決める

反対色同士を同じ面積で使うと互いにぶつかり合い、見づらくなることがあります。目立たせたい色を少量にしてアクセントに使うか、大きな面積で背景に据えてもう一方を強調するかを決めます。

たとえばボタンやアイコンで注目させたいなら、面積は小さめにして高彩度の補色を使うと効果的です。逆に全体の印象を変えたい場合は背景色を広く使い、アクセントに中間色や淡い補色を配置します。

面積比の目安は用途ごとに決めると管理しやすいです。ウェブや印刷での役割を分け、見出し、本文、ボタンごとに比率を決めておくとデザインに一貫性が出ます。

最後に、要素ごとに視線の流れを考えながら配分を調整します。ユーザーが自然に注目する箇所に効果的な面積配分を設定すると、デザインの伝わり方が良くなります。

文字と背景のコントラストは必ず確認する

文字が読みやすいかどうかは配色の最優先事項です。反対色を使うときも、背景と文字のコントラスト比を確認して可読性を確保してください。コントラストが不足すると視認性が落ち、伝えたい情報が伝わりません。

ウェブではWCAGが推奨するコントラスト比の基準があります。ツールで比率を測り、必要に応じて明度差を大きくして調整します。小さな文字ほど高いコントラストが必要になります。

色だけで判別しづらい場合は、太さやサイズを変えたり、縁取りや影を使ったりして読みやすさを補強します。ただし装飾で埋め合わせる場合でも基本のコントラストは確保してください。

最後に、スマホや屋外など表示環境が変わる場面も想定して確認します。複数環境で確認することで、思わぬ読みにくさを防げます。

「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!

著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。

反対色はなぜ目立つかをやさしく解説

色相の反対位置がもたらす効果

色相環の反対位置にある色は互いを強調し合う性質があります。視覚は隣接する色との違いを敏感に捉えるため、反対色の組み合わせは注意を引きやすくなります。

この効果は光の三原色や色の混合による相互作用に由来します。視覚システムは特定の波長を区別する能力があり、対照的な波長が並ぶとコントラストを強く感じます。

デザインに使うと、重要なボタンや見出しを短時間で視線に入れさせるのに適しています。反対色の効果を使うときは目立たせたいポイントを明確にして配置すると良いです。

物理的な補色と心理的な補色の違い

物理的な補色は光や色材の混合に基づく科学的な関係を指します。一方、心理的な補色は色が引き起こす印象や感情に基づきます。両者は一致することもありますが、必ずしも同じではありません。

物理的な補色は色相環で示される正反対の関係です。心理的な補色は文化や経験に影響され、同じ色でも人によって受け取り方が変わります。デザインでは両方を意識するとより効果的です。

たとえば赤と緑は物理的に補色ですが、文化的背景では祝祭的な意味合いを持つことがあります。用途に応じてどちらを重視するか決めるとよいでしょう。

残像や対比が与える視覚効果

強い補色の組み合わせを見ると残像現象が起きることがあります。長時間見ると色が逆に見える感覚が残るため、注意を引くだけでなく疲労を招く場合もあります。

対比効果は周囲の色によって中心の色が違って見える現象で、補色はこの効果を強めます。デザインに使うと立体感や奥行きを出せますが、やり過ぎると視認性が落ちます。

使う場面や時間を考慮して、強い補色は短時間で注目させる用途に使うのが向いています。長時間表示する背景などには落ち着いた配色を選ぶと負担が減ります。

文化や環境で変わる色の印象

色の意味は地域や文化、世代で異なります。反対色の組み合わせでも、色それぞれのイメージが違うと受け取り方が変わるため、ターゲットや利用シーンを意識して選ぶ必要があります。

例えば赤はある地域で警告や危険を連想させ、別の地域では祝いの色になることがあります。こうした違いを無視すると誤解を招くことがあるので注意してください。

環境面では屋外か屋内、印刷か画面かで再現性が変わります。環境差を考慮して色の選び方を決めると安心です。

色弱者の見え方の違いに注意する

色覚に差がある人には、特定の反対色が区別しにくい場合があります。特に赤と緑の区別が難しい人が多いため、その組み合わせだけに頼らない設計が大切です。

対策としては色以外に形やアイコン、テクスチャで情報を補う方法があります。また、コントラスト比を高めることで見やすさを向上させられます。

色覚シミュレーターでチェックを行い、複数の見え方を確認しておくと安心です。誰にとっても見やすい配色を心がけることで、伝わりやすさが向上します。

反対色を選ぶときの基本ルール

明度と彩度のバランスで統一する

色の選択では明度(明るさ)と彩度(鮮やかさ)をそろえるとまとまりが出ます。極端に差があると浮いて見えるため、同系統で調整する習慣をつけてください。

高彩度の補色を使う場合は、もう一方の色をやや抑えることで安定感が得られます。逆に落ち着いた雰囲気にしたいなら両方の彩度を落とすと良いです。

明度差も重要です。文字や重要情報は十分な明度差を確保し、背景との区別をはっきりさせると読みやすくなります。

視覚的一貫性を保つために、カラーパレットを作り、明度・彩度の基準を決めておくと配色作業が速くなります。

中間色を使ってつながりを作る

補色同士の間に中間色を入れることで、つながりと落ち着きを作れます。中間色は彩度を抑えた色やグレー寄りのトーンが使いやすいです。

中間色を背景や境界に使うと、強い補色が直接ぶつからず自然に馴染みます。段階的に色をつなげることで視線移動もスムーズになります。

中間色は配色の橋渡し役として便利なので、パレットに2〜3色用意しておくと応用が利きます。

面積比の目安でバランスを取る

全体の配色バランスは面積比で決まります。一般的な目安として、ベースカラー70%、サブカラー25%、アクセントカラー5%という配分が使いやすいです。

ベースを広く取ることで背景や大部分のトーンを安定させ、アクセントで補色を効かせると視線誘導ができます。用途に応じて比率は調整してください。

複数画面や印刷物で統一感を出すために、この比率をテンプレートとして保存しておくと便利です。

アクセントカラーの入れ方の考え方

アクセントカラーは注目させたいポイントに絞って使います。色の量を少なくするほど効果が高まるので、使う場所を限定することが大切です。

アクセントはボタン、リンク、重要な数値表示などに用いるとユーザーの目を誘導できます。加えて形やサイズの違いを併用するとさらに目立ちます。

ただし全てをアクセント化すると効果が薄れるため優先順位を決めて配色することをおすすめします。

文字や重要部分は高いコントラストにする

文字や重要情報は必ず高いコントラストにしてください。読みやすさを最優先にし、配色の美しさよりも視認性を優先する場面が多いです。

見出しや注釈など階層ごとにコントラストを変えて視線を誘導すると情報が整理されて見えます。色だけでなくフォントサイズや太さも併用すると効果的です。

コントラストチェックツールを使って数値で確認すると安心です。

ツールで色を試して確認する

カラーピッカーや配色ツールを使って実際に試すと短時間で最適な組み合わせが見つかります。多くのツールは補色やコントラストチェック機能が備わっています。

ツールで試したら実際の使用環境(スマホ、印刷)で見え方を確認してください。画面やプリンターによって色味が変わるため、最終確認は必須です。

また、色の保存や共有が簡単なツールを使うとチームでの作業がスムーズになります。

場面別にすぐ使える反対色の組み合わせ例

ウェブボタンで目を引く配色例

ウェブボタンは短時間でユーザーの注意を引く必要があります。背景が淡い青の場合、補色の橙系をボタンに使うとクリック率が上がることが多いです。彩度をやや高めにして小さい面積で使うのが効果的です。

高彩度のアクセントは目立ちますが、周囲の要素と干渉するのでボタン周りは余白をしっかり取ります。ホバー時に明度を変える演出を加えると視認性がさらに向上します。

コントラスト比は必ず確認し、文字の色は背景と十分差をつけてください。アイコンやラベルで視覚情報を補うとより分かりやすくなります。

ロゴで印象を残す色合わせ

ロゴではブランドの性格を色で表現します。強い印象を残したい場合、反対色の組み合わせを部分的に使うと記憶に残りやすくなります。ただし長時間見られる場面や小さく表示される場面も想定して調整が必要です。

シンプルな形状と少ない色数に抑えると再現性が高まり、印刷や縮小時の視認性も保てます。色の意味合いがターゲットに合っているかも確認してください。

ポスターやチラシで響く配色例

ポスターは遠くからでも目立たせる必要があります。背景を暗めにして、補色を見出しや重要情報に使うと視線を集めやすいです。面積は小さめにしてアクセントとして効かせると全体が締まります。

文字の可読性を最優先にし、重要な情報は太字や大きめのサイズで補助します。中間色で余白をつなげると読みやすくなります。

ファッションに取り入れる色合わせ

服装では反対色を全身に使うと派手になりやすいので、アクセサリーや一部のアイテムに取り入れるとバランスがよくなります。例えばネイビーの服にオレンジの小物を合わせると洗練された印象になります。

肌のトーンや場所(屋内外)を意識して彩度や明度を調整すると違和感が減ります。複数色を使う場合は中間色でつなぐのがコツです。

インテリアで落ち着きを保つ配色

室内は長時間過ごす場所なので、補色はアクセント的に使うのが適しています。壁や大きな家具は落ち着いたベースカラーにして、クッションやアートで補色を取り入れると空間が引き締まります。

光の入り方で色味が変わるため、昼と夜での見え方を確認してください。素材感も色の印象に影響するので、布や木材などの質感と合わせて選ぶと統一感が出ます。

写真編集で一部を強調する色合わせ

写真の一部だけ色を強調するテクニックでは、主役の色と反対色を背景に使うと主題が際立ちます。補色を強めに出すと目が向きやすくなりますが、不自然にならないよう調整が必要です。

色調整は部分的なマスクを使い、明度や彩度を細かく制御すると自然に見せられます。プリセットやフィルターを基に微調整すると作業が速くなります。

プレゼン資料で見やすくする配色

プレゼン資料では読みやすさと注目箇所の明確化が重要です。スライド全体は淡いベースにして、ポイントとなる箇所に反対色を使うと視線が誘導されます。文字は高コントラストを優先してください。

グラフや表で色を使い分けると情報の区別がつきやすくなります。色数を限定して視覚的な雑音を減らすと伝わりやすくなります。

印刷物で色の再現を考えた選び方

印刷ではRGBとCMYKの差や紙質で色が変わります。補色を使う際は印刷用に変換して試し刷りを行い、実際の再現を確認してください。彩度が高すぎると印刷で沈むことがあるので注意が必要です。

色見本やDIC、PANTONEなどを使って基準を決めると、再現性が高まります。小ロットでも試し刷りを行い、微調整してから本刷りに進むことをおすすめします。

今日から使える反対色の組み合わせまとめ

反対色は注目させる強い道具ですが、使い方次第で効果的にも過剰にもなります。まずは成功例を真似して色相環で補色を確認し、明度や彩度、面積比を整えてから実装してください。

文字の可読性や色覚の違いを常に意識し、ツールでシミュレーションしながら確認する習慣をつけると失敗が減ります。日常のデザインや仕事で少しずつ試して、自分の感覚を育てていってください。

世界70か国で愛されるコピック!

ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。