絵を描くとき、筆の選び方ひとつで表現の幅が変わります。毛の種類や穂先の形は描き味や仕上がりに直結するため、用途に合わせて選ぶことが大切です。このガイドでは、毛質ごとの特徴や穂先の違い、画材別の選び方、手入れの方法までを分かりやすくまとめました。初めての方でも迷わないよう、実用的な基準を中心に紹介します。

筆の種類を美術に活かすコツ

筆を作品に生かすには、用途ごとに毛質と形を意識して選ぶことが基本です。描きたいものが細い線か広い面か、にじみを活かした表現か筆跡を残すかで最適な筆は変わります。まずは用途をはっきりさせ、次に毛質と穂先の組み合わせを考えてみましょう。

毛質は弾力や水含み、毛のコシに影響します。硬い毛は筆跡が残りやすく、柔らかい毛はにじみやぼかしで効果を発揮します。穂先の形は線幅やエッジの出しやすさを左右します。丸筆は汎用性が高く、平筆は面塗りに強いなど、形ごとの得意分野を覚えておくと選びやすくなります。

用途別に必要な本数は多くありません。まずは代表的な数本を揃え、実際に描きながら好みを見つけていくのがおすすめです。手入れ次第で筆の寿命も変わるので、使い終わりのケアも忘れずに行ってください。

用途ごとに毛質と形を決める理由

描きたい表現によって筆に求める性質が変わるため、用途に合わせて毛質と形を選ぶことが重要です。細い線や緻密な作業には弾力と返りの良い毛を、広い面やにじみ表現には水含みの良い柔らかい毛が向いています。穂先の形も線と面で使い分けると描きやすくなります。

線を多用する作業では、穂先のまとまりが良くて先端が細く出る筆が適しています。逆にグラデーションやにじみを活かす場合は、多量の水分を含める毛質と広い接地面を持つ穂先が便利です。平筆やフィルバートのように面を作りやすい形は、素早く均一に塗り広げる時に力を発揮します。

画材ごとの特性も考慮しましょう。水彩なら水含みと戻りの良さ、油彩なら硬めの毛で筆跡を生かすなど、毛質と形の組み合わせが完成度を大きく左右します。用途を意識して選ぶことで、作業の効率と表現の幅が広がります。

主要な毛の特徴を押さえるだけで選び方が楽になる

筆の毛は素材ごとに得意な表現が決まっています。天然毛は水含みや弾力が豊かで表現に深みを出しやすく、化学繊維は耐久性と手入れのしやすさが魅力です。まずは代表的な毛の特徴を覚えておくと、用途に合う筆が見つけやすくなります。

天然毛は複数の種類があり、それぞれ水含みやコシが異なります。これによりにじみ具合や線の出方が変わります。一方、化学繊維は形状の復元が早く、アクリルやガッシュなど硬めの画材にも強いです。初めは用途別に一本ずつ選び、徐々に好みの毛質を増やしていくと無駄が少なく済みます。

筆の特徴を把握しておけば、画材ごとの最適解を導きやすくなります。毛の名前と簡単な特徴をメモしておくと、買い物の際も迷わず選べます。

穂先の形で線幅と質感がはっきり変わる

穂先の形は線の出方や塗り面の質感に直結します。丸筆は中心部に力が集中して細い線から広い面まで使えますし、平筆はエッジの効いた塗りが得意です。形に応じて使い方を変えるだけで表現の種類が増えます。

丸筆は細かなラインや筆圧で幅を調整できるため、一本で多用途に使えます。平筆は面塗りやシャープな切り替えを求める場面で役に立ちます。フィルバートや扇筆など特殊な形は、曲線表現やテクスチャ作りに向いています。用途に応じて複数の形を持つと表現の幅が広がります。

感覚的な使い分けがしやすいよう、最初は各形の中くらいのサイズを揃えて試してみると失敗が少ないです。習熟に合わせてより細かいサイズや硬さを増やしていきましょう。

初心者がまず揃える最低限の組み合わせ

まずは丸筆の中~大サイズ、平筆の中サイズ、細筆の細サイズを揃えると、線から面まで対応できます。丸筆は多用途用、平筆は面塗りやエッジ、細筆はディテール用として役立ちます。これだけで幅広い表現が可能になります。

毛質は水彩なら水含みの良い天然毛か化繊の混合、油彩なら硬めの天然毛、アクリルなら化繊を選ぶと扱いやすいです。最初は高価なものにこだわらず、手入れや使い方に慣れてから上位の筆を増やすとコストを抑えられます。

筆は使い方で寿命が変わるため、手入れの基本も一緒に覚えておくと長持ちします。基本の組み合わせを押さえておくと、表現の幅がぐっと広がります。

「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!

著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。

毛の種類で描き味が変わる理由

毛の種類は毛自体の弾力、水含み、戻り(穂先が元の形に戻る力)に影響します。これらの性質の差が描き味に現れ、線の出方やにじみ、塗りの仕上がりが変わります。画材や表現意図に合わせて毛の種類を選ぶことが重要です。

硬い毛は筆跡を残しやすく、柔らかい毛はスムーズなぼかしやにじみを作りやすいです。天然毛は水分の持ちや弾力が豊かで、細かな表現から大胆なにじみまで使い分けられます。化繊は形状の復元が速く、重ね塗りや硬い画材に向いています。

毛の種類ごとの性質を理解していれば、画材に最適な筆をより早く選べます。以下に代表的な毛の特徴をまとめます。

豚毛は硬くて力強い筆跡を出せる

豚毛は硬くコシがあり、筆跡がはっきり残るため油彩の下塗りや厚塗りに適しています。毛先がしっかりしているので塗料を押し出すような力強いストロークが可能です。

硬めの毛質は厚く塗る際の負荷にも耐えやすく、ペインティングナイフの代わりに筆でテクスチャを作る場面でも便利です。一方で水含みはそれほど多くないため、水彩のにじみ表現には向きません。

豚毛は耐久性も高く価格も手ごろなので、練習用や下地作りにおすすめです。使い込むほど毛先がほどよく開き、独特の味わいが出てきます。

イタチ毛は弾力があり細い線が引きやすい

イタチ毛は弾力とコシに優れ、穂先が細くまとまるため細い線や繊細な描写に向いています。水彩や日本画の細部、ペン代わりのライン表現に適しています。

戻りが良いため筆圧の変化をダイレクトに表現でき、線の強弱をつけやすい点が魅力です。水含みは中程度で、にじみとコントロールのバランスが取りやすいです。

繊細さを求める作業に最適ですが、幅広い面塗りには向かないので他の筆と併用すると良いでしょう。

リス毛は水含みが良くにじみを作りやすい

リス毛は水分をよく吸い、柔らかく穂先がまとまりやすいのでにじみやグラデーションが得意です。水彩で自然なぼかしや柔らかな色の移り変わりを表現したいときに向いています。

柔らかさゆえにコシは弱めですが、筆触りが滑らかで扱いやすいです。軽いタッチで豊かな風合いを出せるため、風景画の空や水面などに向いています。

ただし、繊細な線や厚塗りの表現には向かないため、用途に応じて他の毛と使い分けると良い結果が得られます。

羊毛は柔らかく広い面の塗りに向く

羊毛は非常に柔らかく水含みがよいため、広い面を均一に塗る作業に向いています。滑らかなストロークでムラを抑えたいときに適しています。

柔らかさから繊細なラインは出しにくいですが、柔らかな質感やにじみを活かした表現には非常に有効です。特に水彩や淡彩表現で活躍します。

扱いは比較的簡単で初心者にも扱いやすいですが、耐久性は天然毛の中でもやや劣る場合があるため手入れが重要です。

馬毛はしなやかで繊細な表現に合う

馬毛はしなやかで穂先の戻りが良く、繊細な線や柔らかいタッチを出しやすい毛です。細部や顔料の繊細な乗りを求める場面で重宝します。

水含みは中程度で、コントロールしやすい性質があります。筆圧の変化に応じて豊かなニュアンスを出せるため、人物画や細密描写に向いています。

硬さや太さのバリエーションが多く、用途に合わせて選べるのも利点です。

化学繊維は耐久性があり手入れが楽だ

化学繊維は耐久性が高く、形状の復元が早いためアクリルや厚塗りの作業に適しています。価格が比較的抑えられている点も魅力です。

水分の扱いが安定しており、手入れが楽なので頻繁に使う道具として便利です。ただし天然毛特有の微妙なにじみや吸水性は出にくいので、水彩の繊細な表現には向かない場合があります。

画材や作風に合わせて天然毛と使い分けると良いバランスになります。

穂先の形で出せる線と面の違い

穂先の形は表現に直結します。形ごとの特性を把握すると、意図した線や面を効率よく描けます。丸筆は線から面まで対応、平筆は面塗り、細筆は細部、フィルバートや扇筆は特殊な表現に向いています。

各形の特徴を理解し、作業に合わせてサイズと毛質を選ぶと無駄が少なくなります。次に代表的な形ごとの特徴をまとめます。

丸筆は線から面まで幅広く対応できる

丸筆は穂先が尖っているため細い線から軽い面塗りまで1本で対応できます。筆圧や角度を変えることで線幅を自在にコントロールできる点が魅力です。

多用途に使えるため携帯性や道具の数を減らしたい場合に重宝します。水彩や日本画、細かな修正作業など幅広く使えるため、最初に一本持っておくと便利です。

ただし大きな面を均一に塗るには向かないため、平筆などと併用すると効率が上がります。

平筆は面塗りとシャープなエッジに向く

平筆は面を均一に塗るのに適しており、エッジの効いたラインもきれいに出せます。面塗りやストロークの切り替えをきっちり出したい場面で力を発揮します。

四角い形状を活かして幅広いストロークや薄い層の塗り重ねがしやすく、背景や大きなオブジェクトの塗りに最適です。角を使えばシャープなラインも引けます。

細かい作業には向かないため、丸筆や細筆と組み合わせて使うと良い結果になります。

細筆は細かいディテールや輪郭に便利だ

細筆は穂先が細くまとまるため、小さなディテールや輪郭線、ハイライトの入れ方で活躍します。繊細なラインや点描的な表現に向いています。

筆圧で線の強弱を付けやすく、微妙な表現が求められる部分に最適です。一本持っておくと最後の仕上げや修正に便利です。

細筆は水含みが少なめの場合が多いので、頻繁に水を含ませながら使うと描きやすくなります。

フィルバートは曲線とぼかしが得意だ

フィルバートは丸筆と平筆の中間的な形で、曲線を滑らかに描けるのが特徴です。端を使えば細い線、面を使えばぼかしや淡い塗りが可能です。

柔らかな曲線表現や人物の輪郭、葉や布の描写などに向いています。形の応用範囲が広く、表現の幅を広げたいときに便利です。

使い分けで多彩な質感を出せるため、持っておくと制作の幅が広がります。

扇筆はテクスチャづくりやぼかしに使える

扇筆は広がった毛先でテクスチャやソフトなぼかしを作るのに向いています。葉の表現や髪の毛の描写、乾いた感じの効果を出すときに便利です。

毛先が平らに広がるため、軽く払うように使うことで自然なムラや粒状感を演出できます。重ね塗りで質感を増す作業にも適しています。

力加減で表情が変わるので、仕上げにひと手間加えたいときに使うと効果的です。

画材別に合う筆の選び方

画材ごとに求められる筆の性質が変わります。水分管理や筆跡の残し方、耐久性など画材の特性を踏まえて適した毛質と形を選ぶと作業が楽になります。ここでは代表的な画材ごとのポイントを紹介します。

水彩は水含みと戻りの良さを優先する

水彩では水含みの良さと穂先のまとまりが重要です。にじみやグラデーションを作るためには毛が水をしっかり保持しつつ、戻りが良く穂先が尖る筆が向いています。

リス毛や羊毛、イタチ毛などの天然毛や天然毛と合成繊維の混合筆が一般的です。丸筆は線から面まで対応できるため便利で、平筆やフィルバートを補助的に使うと作業が楽になります。

水彩は水分コントロールが鍵なので、筆のサイズや水含みを試しながら使うと扱いやすくなります。

油彩は硬めの毛で筆跡と厚塗りを生かす

油彩では硬めの毛が好まれます。豚毛や硬めの天然毛は絵具を押し出す力があり、厚塗りや筆跡をはっきりさせたい表現に向いています。

平筆やナイフのような使い方ができる太めの丸筆を用意すると、テクスチャや厚みを出す作業がしやすくなります。化繊も混ぜて使うことで耐久性を高められます。

油彩は乾燥が遅いため、筆の手入れを丁寧に行うことが長持ちの秘訣です。

アクリルは化繊で形状維持と耐久を重視

アクリルは速乾性があり筆が痛みやすいため、化学繊維の筆が向いています。形状が崩れにくく、硬めのタイプを選ぶと塗りやすくなります。

平筆やフィルバート、丸筆の組み合わせで対応範囲を広げると便利です。乾燥が速いため、作業のテンポに合わせて筆洗いや交換をこまめに行いましょう。

化繊は手入れも簡単なので、頻繁に制作する方にはおすすめです。

日本画は天然毛で色乗りと定着力を選ぶ

日本画は顔料と膠の特性に合わせて天然毛が好まれます。毛先のまとまりや水含み、色の乗りを重視して選ぶと表現が安定します。イタチ毛や馬毛などがよく使われます。

穂先の細さや戻りを重視して、細部から面塗りまで対応できる筆を揃えると作業が効率的です。日本画特有の塗り重ねにも耐える毛質を選ぶことが大切です。

ガッシュは水分管理しやすい筆が扱いやすい

ガッシュは不透明で水分管理が重要な画材です。水含みがほどよく、コントロールしやすい毛質を選ぶとムラが出にくくなります。化繊混合や天然毛の中間的なものが使いやすいです。

平筆で面をしっかり塗りつつ、細筆で輪郭やディテールを補う使い方が向いています。ガッシュは速乾性がある場合もあるため、筆の洗浄はこまめに行ってください。

筆の手入れで長持ちさせる方法

筆は手入れ次第で寿命が大きく変わります。絵具を落とすだけでなく、形を整えたり適切に乾燥させることで毛の性能を保てます。基本の手順を習慣にすると長く使えます。

使い終わったら余分な絵具を取り、水で流しながらしっかり落とすことが第一歩です。中性洗剤で優しく洗い、熱い湯は避ける、穂先を整えて自然乾燥させるなどのポイントを守りましょう。定期的な深洗いで毛の奥の汚れも落とすとさらに良い状態を保てます。

使い終わったら余分な絵具をすぐに落とす

使い終わったら放置せず、余分な絵具をできるだけ早く取り除くことが重要です。絵具が乾いて固まると落としにくくなり、毛が傷みます。

まずはティッシュや布で表面の絵具を拭き取り、その後水で軽く流してから洗剤で洗うと負担が少なく済みます。長時間放置しない習慣を付けましょう。

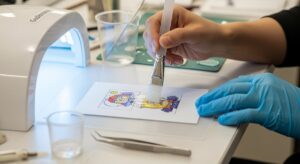

中性の洗剤で優しく洗い流す手順

洗うときは中性の洗剤を少量使い、指で穂先を優しく揉んで汚れを浮かせます。根元から先端に向かって毛の流れに沿って洗うと毛が傷みにくいです。

十分に泡を流し、石鹸分が残らないようにしましょう。強くこすりすぎると毛先が裂ける原因になるため丁寧に扱ってください。

熱い湯で洗わずに毛を痛めないようにする

熱いお湯は毛の接着材を溶かしてしまうことがあるため避けてください。ぬるま湯か常温の水で洗うと毛の寿命が延びます。

特に天然毛はデリケートなので温度に注意し、化繊でも極端に熱い水は避けるのが安全です。

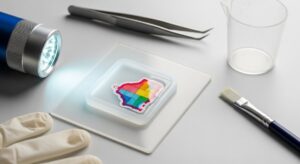

形を整えて穂先を上にして自然乾燥させる

洗った後は穂先の形を軽く整え、毛先を上にして置いて自然乾燥させると形が保たれます。倒して乾かすと毛先が曲がる原因になります。

直射日光や暖房の近くは避け、風通しの良い場所で乾かしてください。完全に乾いてから収納することも忘れないでください。

保管は直射日光や高温を避ける場所にする

筆は直射日光や高温多湿を避けて保管しましょう。紫外線や高温は毛や接着剤を劣化させます。キャップやケースに入れて埃を防ぐのも有効です。

長期保存する場合は筆を寝かせず、毛先が潰れないように立てて保管すると形が保たれます。

定期的にクリーナーで深く汚れを落とすと良い

定期的に専用クリーナーやオイルで深洗いすると、毛の奥に溜まった顔料や接着剤の残りを除去できます。特に油彩やアクリルを頻繁に使う場合は重要です。

深洗い後はよくすすいで形を整え、十分に乾燥させてから保管してください。手間をかけるほど筆は長持ちします。

描きたい表現を優先して筆を選べば上達が早くなる

描きたい表現を明確にして筆を選ぶと、作業の効率も表現の幅も広がります。毛質や穂先の形を用途に合わせて揃え、手入れを習慣化することで筆は長持ちします。

まずは自分がよく使う画材と表現に合わせて数本の筆を揃え、その後必要に応じて種類を増やすと無駄が少なくなります。日々の制作で筆の特性を確かめながら、自分に合った組み合わせを見つけていってください。

世界70か国で愛されるコピック!

ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。