オレンジは暖かく親しみやすい色ですが、対比となる色を使うとぐっと印象的になります。反対色を知ると色合わせが格段に楽になり、デザインやコーディネートの幅が広がります。ここでは色の仕組みや具体的な取り入れ方、日常での使い方まで、すぐ役立つポイントを分かりやすくまとめます。

オレンジの反対色を知れば色合わせがもっと簡単になる

オレンジは視線を引き寄せる色なので、反対色を活かすとバランスが整います。反対色を知ることで、目立たせたい部分や落ち着かせたい背景の選び方が簡単になります。ここではまず基本的な考え方から、日常で使いやすい工夫まで紹介します。

基本はオレンジの補色が青であること

色相環を見ると、オレンジの向かい側に位置するのが青です。補色は互いに引き立て合う関係にあるため、オレンジと青を組み合わせると互いの鮮やかさが強調されます。服や小物、デザインの差し色に青を入れると、オレンジがより鮮明に見えます。

実際にはオレンジにも黄色寄りや赤寄りなどの差があり、それによって最適な青のトーンが変わります。例えば黄み寄りのオレンジにはシアンに近い青が、赤み寄りのオレンジにはやや紫がかった青が合いやすいです。配色を考える時は、単純に「青なら何でも合う」と考えず、色味のニュアンスを合わせると落ち着きます。

色の見え方は照明や素材でも変わるため、実物を合わせて確認する習慣を持つと安心です。まずは小さな面積で試してみるのがおすすめです。

青を加えるだけでコントラストが強くなる理由

オレンジと青は色相環で反対側にあるため、互いに補い合いながら視覚的な差が大きくなります。脳は対照的な色を並べると境界をはっきり認識するため、文字やロゴが読みやすく見えます。これは配色で強調したい場所に有効です。

また、暖色のオレンジは前に出る性質があり、寒色の青は後ろに下がる印象を与えます。この特性を利用すると、空間に奥行きを出したり、視線誘導を行ったりできます。注意点としては、強い彩度の組み合わせは刺激が強くなるため、長時間見る場面では間にニュートラルな色を挟むと疲れにくくなります。

色の比率や面積を工夫すると、視覚的な重心を調整できます。小さな差し色でアクセントにするか、大きく使って大胆な印象にするかで印象が変わる点を覚えておくと便利です。

小物でまず反対色を試すのがおすすめ

まずは手軽に取り入れられる小物から試すと失敗が少ないです。例えばオレンジ系のトップスに青のスカーフやバッグを合わせると、全体が引き締まります。インテリアならクッションや花瓶などの小物を青系にするだけで空間が締まります。

小物は取り替えやすく、季節や気分で色を変えやすい利点があります。まずは面積が小さいものから導入し、馴染むかどうかを確かめてください。違和感があれば青のトーンや素材を変えると調整しやすいです。

実店舗で実際に合わせるか、オンラインなら色見本や写真を参考にして検討すると安心です。小さく試してから大きなアイテムに応用する流れが失敗を防ぎます。

配色の面積比で印象が大きく変わる点

同じオレンジと青の組み合わせでも、どちらをどれだけ使うかで印象は大きく変わります。基本的な考え方としては「ベース:アクセント=多め:少なめ」が使いやすく、多くの場合ベースに中立的な色を置き、アクセントに青を小さく効かせるとまとまりが良くなります。

面積比の目安は目的によって変わります。注目させたい場合はアクセントをやや増やし、穏やかな印象にしたい場合はアクセントを抑えめにします。比率を変えることで視線の流れや重心が調整できるため、実際に配置して確認すると良いでしょう。

配色を決める際は、色の境界に余白を作ると見やすくなります。色同士が直接ぶつかると強すぎる印象になることがあるので、余白やニュートラルカラーを活用してください。

すぐに使える取り入れ方の例

すぐに試せる具体的な例として、次のような取り入れ方があります。

- ファッション: オレンジのニットにネイビーのバッグ、シューズはベージュで中和。

- インテリア: オレンジのクッションにブルーのブランケットを添える。

- グラフィック: オレンジ背景にライトブルーのボタンを配置して強調。

- 小物: キッチンやデスク周りに青いアクセント雑貨を置く。

どの方法も面積を小さめにして試し、しっくり来たら徐々に拡大してください。色のトーンを揃えると統一感が出やすくなります。

「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!

著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。

色相環と光でわかるオレンジの反対色の仕組み

色の見え方は理論を知ると使いやすくなります。ここでは色相環と光、顔料の違いを含めた基本を説明します。日常で色を扱う際に役立つ知識を中心に紹介します。

色相環の基本的な見方

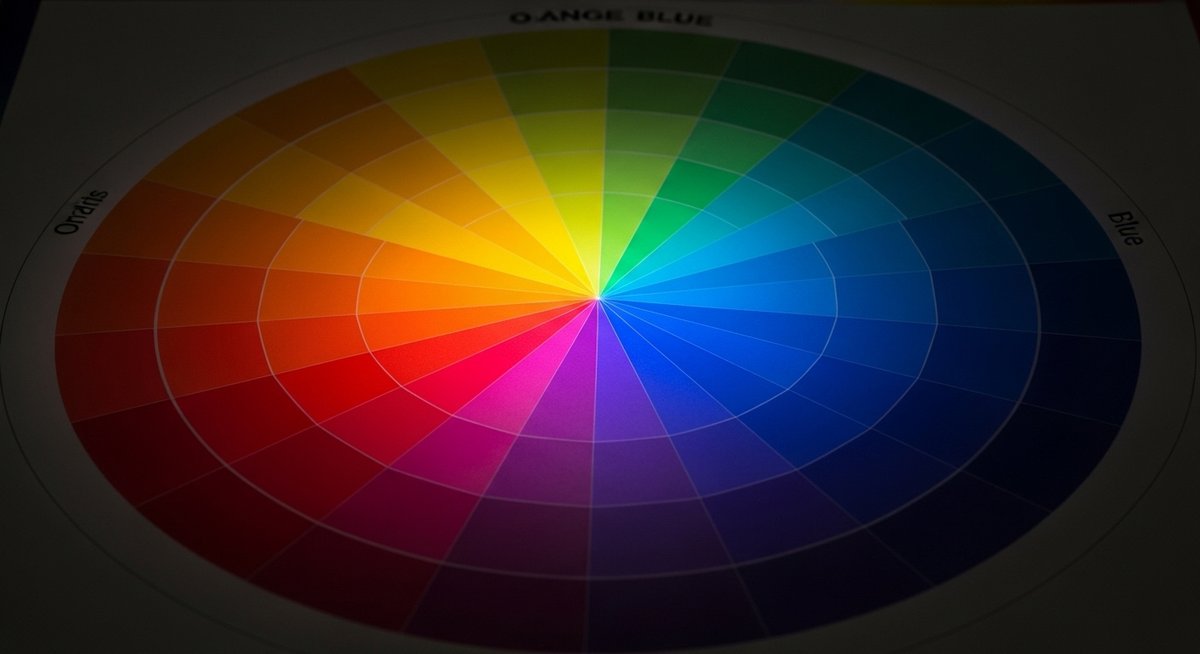

色相環は色を円形に並べた図で、隣接する色は近い印象、向かい合う色は対照的な関係になります。中心に彩度や明度を示すこともあり、色同士の関係を直感的に理解できます。色相環を見ると、オレンジの反対に青が来るため、自然と補色関係が把握できます。

色相環は配色を決めるときのガイドになります。類似色でまとめたいときは近くの色を選び、コントラストを出したいときは向かい側の色を使うと良いです。色味だけでなく、明るさや彩度のバランスも大切なので、色相環だけで決めず実際に合わせて確認する習慣をつけてください。

色相環には複数の種類があり、目的に応じて使い分けると便利です。たとえばデジタル作業ではRGB色相環、印刷物ではCMYKに基づくものを参照すると現物に近い結果になります。

色光と顔料で反対色の見え方が違う

光の三原色(RGB)と顔料の三原色(CMYK)では補色の表現が変わります。光は加法混色で、RGBを組み合わせると白に近づきます。一方、顔料は減法混色で、混ぜると暗く沈む傾向があります。そのため、スクリーン上で見た補色が印刷物で同じには見えないことがあります。

インテリアや服の生地は顔料に近い性質を持つため、青とオレンジを合わせる際は実物で確認することが重要です。光の条件によっても色味は変わるため、昼と夜で見え方が違う点にも注意してください。ディスプレイと実物では差が出やすいことを覚えておくと失敗が減ります。

補色が互いを引き立てる心理的な理由

補色は互いを際立たせる性質があり、視覚的に強いコントラストを生みます。これにより重要な要素を目立たせたいときに効果を発揮します。色の対比は感情にも影響し、暖色と寒色の組み合わせは温かさと冷たさのバランスをとる役割を果たします。

人間の視覚は境界や差を認識しやすいため、補色の配置で視線の動きをコントロールできます。強い補色の組み合わせは注意を引く一方で、長時間見る場面では疲れやすくなるため、中間色やニュートラルを挟む工夫が有効です。

RGBとCMYKで違いが出る理由

デジタル画面はRGBで色を表現するため、補色の計算や見え方は画面上での再現を前提にすると良いです。印刷はCMYKを使い、インキの重なりや紙の質感で最終結果が変わります。RGBで鮮やかだった青が印刷ではくすんで見えることがあるため、仕上がりを予測して調整が必要です。

デザイン作業では両方の基準に注意し、印刷物を作る場合はプロファイルや色校正を行うと安心です。ウェブと印刷で同じ配色を使う場合は、それぞれに合わせた調整を行ってください。

手元の色見本で確認する手順

手元で色を確認する際は、まず自然光の下で見比べることをおすすめします。ディスプレイと実物の差を抑えるため、プリントや布サンプルで色合わせを行います。色見本がない場合はスマホのカメラで複数の照明条件で撮影して比較する方法も有効です。

比較する際は、色だけでなく素材感や反射の具合もチェックしてください。周囲の色が影響することがあるため、実際に使う場で確認するのが一番確実です。疑問があれば小さなサンプルを用意して試すと安心できます。

オレンジの反対色をデザインで活かすコツ

デザインでは目的に応じた配色の調整が重要です。ここではロゴやウェブ、写真などで青を活かすポイントを紹介します。視認性や印象を高めるための実用的な考え方を分かりやすくまとめます。

ロゴや看板で青を差し色にする基本

ロゴや看板でオレンジを使うなら、青を差し色にすると印象が締まります。差し色は小さめに使うと効果的で、視線を導く役割を果たします。例えばロゴの一部に青を入れるだけで、全体の印象が格段に引き締まります。

看板では遠目での視認性が重要です。コントラストを意識して文字と背景の組み合わせを決め、視認距離を想定して色の面積比を調整してください。屋外では光の反射や時間帯で見え方が変わるため、現場での確認も忘れないようにしてください。

背景と文字のコントラスト調整の基準

背景にオレンジを使う場合、文字色は読みやすさを優先して選びます。青系の文字はコントラストが取れやすい反面、彩度や明度の差が足りないと読みにくくなります。文字は濃度を上げるか、文字周りに余白やシャドウを入れて視認性を補強してください。

ウェブではWCAGのコントラスト基準を参考にして、十分な比率を確保することが重要です。特に小さな文字や長文では、読みやすさが損なわれないよう注意してください。試作段階で複数の配色を比べると良い結果が出ます。

写真編集で補色を強調する方法

写真編集では、色調補正やレイヤー効果を使って補色を強められます。オレンジの肌や夕焼けに対して青のトーンを背景や影に追加すると、対象がより引き立ちます。色相・彩度・輝度のスライダーを使い、自然さを損なわない範囲で調整してください。

部分的に青を強めるマスク処理や、レイヤーブレンドで色を足す方法も有効です。編集時は元画像との違いを確認し、色が過剰にならないよう何度もチェックする習慣が大切です。

ウェブボタンやアイコンで視線を誘導する配色

ボタンやアイコンに青を使うとクリックを促す効果が期待できます。オレンジ主体のページに対して青のボタンを配置すると、ユーザーの視線が集まりやすくなります。ボタンは十分なサイズと余白を確保し、色だけでなく形や影などで押しやすさを示すと良いです。

アクセント色を使う箇所は限定し、乱用しないことが重要です。複数の強いアクセントがあると視線が分散してしまうため、優先順位を決めて配色を使い分けてください。

配色パレットの作り方と色の割合

配色パレットを作るときは、ベース・セカンド・アクセントの三つを決めると分かりやすいです。ベースには中立的な色、セカンドに主要な色、アクセントに補色を少量置くと安定します。割合の一例としてはベース70%、セカンド25%、アクセント5%が使いやすいバランスです。

パレットは複数トーンを用意しておくと応用が利きます。明るい・中間・暗めの青を揃えておくと、場面に応じて調整しやすくなります。配色を決めたら、実際の画面や印刷での見え方を確認して微調整してください。

ファッションとインテリアでオレンジの反対色を取り入れる例

ファッションや部屋のコーディネートでは、色の面積や素材感が大きく影響します。ここでは日常で使いやすい組み合わせとバランスの取り方を紹介します。まずは気軽に始められる方法から試してみてください。

オレンジの服に合う青系アクセサリーの選び方

オレンジの服には、トーンを合わせた青系アクセサリーが相性良くなります。暗めのネイビーは落ち着いた印象を与え、鮮やかなシアンは若々しいアクセントになります。素材も光沢のあるものとマットなもので印象が変わるため、シーンに合わせて選んでください。

アクセサリーの面積は小さいので大胆な色でも取り入れやすいです。例えばスカーフやバッグ、イヤリングなど、顔周りや目線が集まる部分に青を置くと全体がまとまります。色の強さが気になる場合は、ベージュやグレーなどの中和色を間に入れると穏やかになります。

部屋に青を取り入れて温かさを引き立てる方法

部屋でオレンジの暖かさを活かすには、青を差し色として使うと引き締まります。クッションやラグ、カーテンの一部を青系にするだけで、オレンジの暖かさが際立ちます。床や大きな家具は中立色でまとめるとバランスが取りやすいです。

ポイントで置く青は、暗すぎると冷たく感じることがあるため、オレンジのトーンに合わせて選んでください。複数の青トーンを混ぜると奥行きが出て、単調になりません。照明の色温度も意識して、温白色の電球などで統一すると心地よい空間になります。

季節やトーンに合わせた青の選び方

季節や雰囲気に応じて青のトーンを変えると効果的です。春夏は明るくやや彩度高めのシアン系、秋冬は深みのあるネイビーやターコイズがオレンジとよく合います。季節感を出すことでコーディネート全体が自然に見えます。

同じ青でも彩度や明度で印象は大きく変わるため、シーズンに合わせた素材選びも大切です。例えば夏はリネンやコットンの軽い素材、冬はウールや起毛の素材で質感を合わせると統一感が出ます。

柄物との合わせで気を付けたいポイント

柄物と合わせる際は、柄の中に含まれる色を基準に合わせるとまとまりやすくなります。オレンジ主体の柄に青を足す場合は、柄のトーンに合わせた青を選ぶと違和感が少なくなります。細かい柄は補色が強く出やすいので、面積のバランスに注意してください。

大きな柄では青をアクセントにすると柄の主張を抑えつつメリハリが出ます。柄と無地のバランスを考え、全体がうるさくならないようにスペースを確保することが重要です。

小物から始める取り入れ方と比率の目安

小物は試しやすく、失敗しても影響が小さいため最初の一歩に向いています。例えばクッションやマグカップ、ベルトなどで青を導入してみてください。比率の目安は先ほどの配色パレットと同様に、ベース70%、セカンド25%、アクセント5%を参考にするとバランスが取りやすいです。

買い替えや季節ごとの入れ替えがしやすいアイテムを選ぶと気軽に楽しめます。まずは小さな変化から始め、馴染んできたら徐々に拡大していく方法が失敗が少なくおすすめです。

色コードで確認するオレンジとその反対色の例

色コードを使うとデジタル上で正確に補色を扱えます。ここでは代表的なコード例や計算方法、ツールの活用法を紹介します。実務で配色を扱う際に役立ててください。

代表的なオレンジのHEXと対応する青のHEX

いくつかの代表的な組み合わせを覚えておくと便利です。例えば、オレンジ#FFA500に対する補色の青は#005AFFのように計算で求められます。他の例として、珊瑚色に近い#FF7F50の補色は#5082FF系となります。HEXコードは色を正確に共有できるので、デザイン制作で重宝します。

色味によって最適な青は変わるため、上記はあくまで目安です。実際には彩度や明度を調整して最終決定してください。

RGBやHSLで補色を算出する手順

RGBで補色を出す基本的な方法は、各チャンネルを255から引くことです(R→255-Rなど)。HSLでは色相を180度ずらすことで補色が得られます。HSLは人の感覚に近い調整がしやすいため、色相だけ変えて彩度や明度を微調整すると自然な補色が作れます。

ツールを使えば自動で算出できますが、基本を知っておくと微調整がしやすくなります。特に画面上での調整ではHSLが扱いやすいことが多いです。

彩度や明度を変えたときの補色の違い

彩度や明度を変えると補色の見え方が大きく変わります。高彩度同士を合わせると強いコントラストになりますが、落ち着かせたい場合は片方の彩度を下げると馴染みます。明度差を利用すれば文字の可読性や奥行き感を調整できます。

調整の際は色同士のバランスを見ながら少しずつ変えることがおすすめです。極端な調整は不自然に見えることがあるため、段階的に確認してください。

オンラインツールで補色を素早く見つける

オンラインのカラーピッカーや配色ジェネレーターを使うと補色を簡単に見つけられます。多くのツールはRGB/HSL/HEXを相互変換でき、プレビューで組み合わせを確認できます。実務ではカラーパレットを保存できるツールが便利です。

ツールを使う際は、最終的な出力(スクリーンか印刷か)を意識してプロファイルや設定を確認してください。ツールの結果はあくまで目安なので、実物での確認も忘れないでください。

Web制作でのアクセシビリティ注意点

ウェブ制作では視認性とアクセシビリティが重要です。オレンジと青の組み合わせは見た目は良くても、コントラスト比が足りないと読みづらくなります。WCAGの基準に合わせてコントラスト比をチェックし、必要なら色の明度や太さ、背景処理を調整してください。

また色だけで情報を伝えない工夫(アイコンやテキストラベルの併用)も取り入れると、色覚に差がある人にも配慮したデザインになります。

オレンジの反対色を日常で活かす3つのポイント

最後に日常で取り入れやすいポイントを三つに絞ってまとめます。どれもすぐに試せて効果が出やすい方法です。

- 小物から始める: クッションやバッグなど面積の小さいアイテムで青を取り入れて様子を見てください。

- トーンを合わせる: オレンジの色味に寄せた青のトーンを選ぶと全体が自然に見えます。

- 面積比を意識する: ベース70%、セカンド25%、アクセント5%を目安に配色するとバランスが取りやすくなります。

これらを試しながら、自分の好みや使用シーンに合わせて微調整してみてください。少しの工夫でオレンジの魅力がより引き立ちます。

世界70か国で愛されるコピック!

ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。