漫画を描くうえで悪役はストーリーの魅力を大きく左右します。しかし、ただ怖そうに見せたり、主人公の敵として描くだけでは印象に残るキャラクターにはなりません。読者の心に残る悪役を生み出すためには、性格やビジュアル、物語との関わり方など多くの工夫が必要です。

この記事では、悪役キャラクターを魅力的に表現するための考え方や、設定・描き方・画材の選び方など、初心者にもわかりやすく解説します。漫画を描く方がより深みのあるストーリーを作るために役立つポイントや、成功例・失敗例も含めて具体的にご紹介します。

悪役の作り方を知る前に押さえておきたい漫画表現の基本

悪役キャラクターを描く前に、まず漫画におけるキャラクター表現の基本を知っておくことが大切です。悪役が物語にどう関わるかを考えることで、より魅力的な展開をつくることができます。

悪役キャラクターが物語に与える役割と重要性

悪役は物語を動かす大きな存在です。彼らがいることで主人公は成長し、葛藤や対立が生まれ、読者の関心が物語に引き込まれます。特にストーリーの緊張感やクライマックスの盛り上がりには、悪役の存在が欠かせません。

また、悪役は単なる敵役にとどまらず、主人公の価値観や行動に影響を与える役割も持っています。悪役がしっかり描かれていると、「この主人公はなぜ戦うのか」という理由がより明確になり、読者の感情移入も深まります。悪役の個性が物語全体の印象を左右する場面も多いため、どんな役割を担わせるかを最初に考えておきましょう。

魅力的な悪役が読者に与える影響とは

魅力的な悪役は、読者の心に強く残ります。「怖いけどなぜか惹かれる」「嫌なはずなのに忘れられない」といった印象を持たせることで、作品自体の魅力も上がります。

また、悪役が魅力的だと物語の緊張感が増し、主人公の成長や苦悩がより際立ちます。読者は主人公だけでなく、悪役の動機や背景にも興味を持つため、物語に深みが生まれます。読者を物語に引き込むためには、単純な「悪い人」ではなく、人間らしい複雑さや矛盾を持った悪役を描くことが効果的です。

漫画家が意識すべき悪役と主人公のバランス

悪役と主人公の力関係や性格の対比は、物語を引き立たせるポイントです。どちらかのキャラクターが強すぎたり、個性が薄れたりすると、物語のバランスが崩れてしまいます。

たとえば、主人公が成長するにつれ悪役も新たな一面を見せたり、悪役が持つ信念が主人公を悩ませる展開など、両者が影響し合う関係を意識しましょう。以下のようなバランスの取り方も意識するとよいでしょう。

- 主人公と悪役の目標や価値観を対比させる

- どちらにも成長や変化を持たせる

- 主人公の弱さを悪役が突く場面を作る

このような工夫で、物語の軸がしっかりとし、読者の興味も持続しやすくなります。

漫画における悪役の多様なパターンと分類

悪役といっても、性格や役割はさまざまです。主なパターンを知っておくと、物語や世界観に合った悪役を考えやすくなります。

【悪役の主なパターン一覧】

| タイプ | 特徴 | 例 |

|---|---|---|

| 暴君型 | 力や権力を濫用する | 王や支配者 |

| 狡猾型 | 知略で主人公を追い込む | 策士や参謀 |

| 悲劇型 | 過去の傷や宿命で悪に | 元英雄、家族の仇 |

複数の要素を組み合わせることで、より個性的な悪役が生まれます。どのタイプにも、単なる「悪」だけでなく背景や動機を持たせることが効果的です。

「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!

著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。

魅力的な悪役を生むキャラクター設定のポイント

悪役を描く上で欠かせないのが、キャラクターの個性や背景をしっかりと作りこむことです。設定が深いほど、読者の印象に残りやすい悪役になります。

悪役の信念や目的を明確にする重要性

悪役が何を目指して行動しているのか、その信念や目的をはっきりさせることは非常に大切です。単に「悪いことをする」だけでは読者の共感も得にくく、表面的なキャラクターになってしまいます。

たとえば、「世界を支配したい」「愛する人を守るために手段を選ばない」など、悪役自身が大切にしているものや譲れない信念があると、行動に説得力が生まれます。悪役の目的が明確になることで、その行動が物語の展開と自然につながり、読者も感情移入しやすくなります。

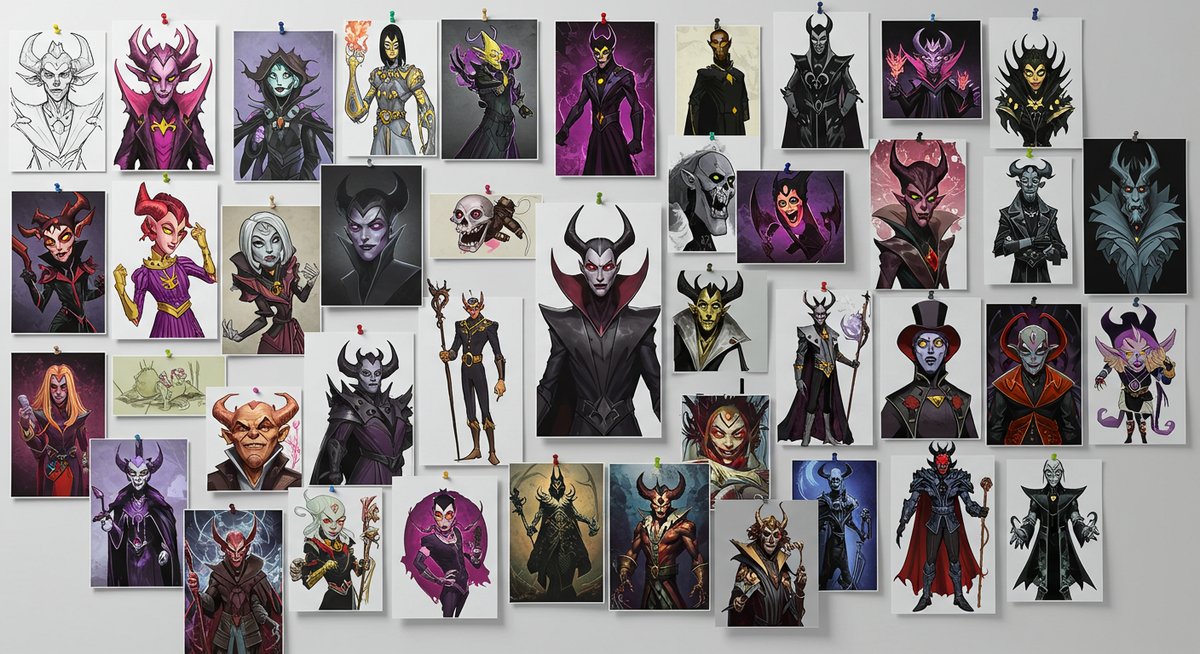

読者の心に残る悪役の個性的なビジュアルの工夫

悪役の魅力を引き立てるためには、外見のデザインも重要な要素です。第一印象で「このキャラクターはただ者ではない」と思わせる工夫があると、読者の記憶に残りやすくなります。

たとえば、特徴的な髪型や服装、独自のアイテム(仮面や杖など)、独特な色使いなどが挙げられます。表情や目つき、体格なども悪役らしさを演出するポイントになります。以下のような箇条書きでビジュアルの工夫例をまとめます。

- 特徴的な目(片目に傷、異なる色など)

- 独自のアクセサリーや衣装

- 一貫した色のイメージ(黒や赤など)

これらの工夫を組み合わせて、見ただけで個性が伝わるキャラクターを目指しましょう。

過去や背景が悪役の性格に与える影響

悪役の性格や行動には、その過去や環境が大きく関わっています。しっかりした背景があると、単なる「悪」ではなく、複雑な人間像として描くことができます。

たとえば、幼少期のトラウマ、家族や仲間との関係、過去の失敗や裏切りなどが、悪役の動機や態度に影響を与えます。読者は、悪役の過去を知ることで、その行動や考え方に納得感を持ちやすくなります。背景を丁寧に作ることで、読者の心に残る悪役を描くことができます。

セリフや行動で伝える悪役の魅力

悪役の魅力は、見た目だけでなく、セリフや行動からも伝わります。独自の話し方や表現、緊張感のある行動は、キャラクターに深みを持たせます。

たとえば「皮肉な言い回し」「冷静さと残酷さが同時に表れる対応」「予想外の優しさを見せる瞬間」など、ギャップや余韻を持たせると、印象に残りやすくなります。読者に「この悪役は何を考えているのだろう」と思わせる余地を残すことで、キャラクターの魅力がさらに高まります。

ストーリー展開で活きる悪役の作り方と演出

悪役はストーリーの流れや盛り上げ方にも大きく関わります。登場のタイミングや対立の描き方を工夫することで、物語全体の厚みが増します。

悪役の登場タイミングとインパクトの演出法

悪役が初めて登場する場面は、読者に強い印象を与える重要なシーンです。ここでキャラクターの存在感をしっかりと演出することが大切です。

たとえば、静かな場面で突然現れる、主人公や他のキャラクターと対峙する場面を用意するなど、登場シーンの演出方法によって読者の心をつかみます。セリフや行動でも「ただならぬ雰囲気」を出す工夫が効果的です。登場前から他のキャラクターの口から噂を語らせておくと、期待感が高まります。

主人公との対立構造を際立たせるストーリー展開

物語が盛り上がるためには、主人公と悪役の対立が明確であることが重要です。対立の理由や背景を丁寧に描くことで、物語に説得力と深みが生まれます。

主人公と悪役の対立は、単なる喧嘩や争いだけでなく、価値観や信念の違いとして描くと効果的です。両者の考え方や行動が対照的であればあるほど、物語の軸がはっきりします。また、主人公が悪役に影響されて変化する展開や、一時的に共闘するエピソードなど、変化を持たせることで読者の興味を引きやすくなります。

クライマックスで悪役を輝かせる演出の工夫

物語のクライマックスでは、悪役の存在感を最大限に引き出す演出が求められます。ここで悪役が印象的な行動やセリフを見せることで、物語が一層盛り上がります。

たとえば、悪役側にも「譲れない思い」があることを示したり、主人公との直接対決で意外な一面を見せたりする演出が効果的です。また、敗北の瞬間に人間らしさや弱さが見えると、読者の感情が揺さぶられます。クライマックスで悪役の魅力を十分に描ききることで、作品の印象がより深まります。

読者が共感できる悪役の心理描写のテクニック

悪役にも「なぜそうなったのか」という理由や動機があります。読者が共感できる心理描写を意識することで、単なる敵とは違う魅力が生まれます。

悪役の心の葛藤や迷い、過去の傷などを丁寧に描写すると、読者も「もし自分が同じ立場なら」と考えるきっかけになります。モノローグ(心の声)や回想のシーンを使うことで、悪役の内面を自然に表現することができます。こうした共感ポイントを意識的に入れることで、悪役はただ嫌われる存在ではなく、「理解したい」と思わせる奥深いキャラクターになります。

悪役を描くための画材選びと作画テクニック

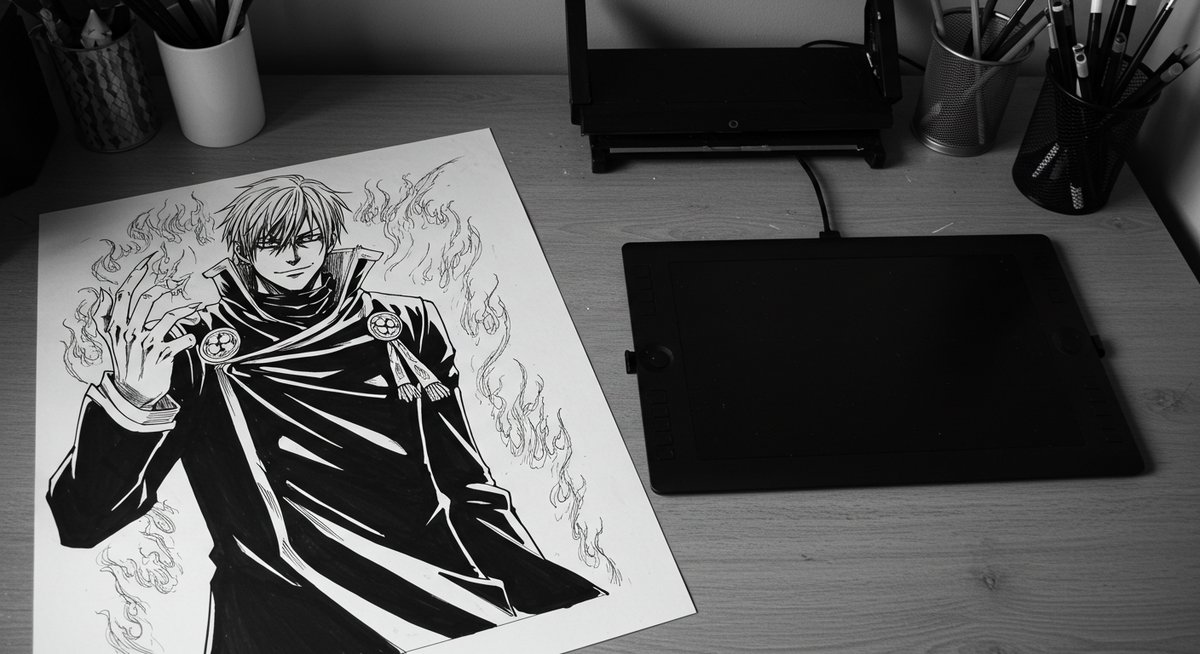

悪役の存在感を引き立てるためには、画材の選び方や作画テクニックも重要です。アナログ・デジタルそれぞれの特徴を活かし、悪役らしい雰囲気を演出しましょう。

悪役の雰囲気を引き立てる画材の選び方

悪役を描く際には、キャラクターの雰囲気に合った画材を使うことで印象が大きく変わります。たとえば、ペンの種類やインクの色、トーンの使い方によって、同じキャラクターでも雰囲気が異なります。

濃いめのインクや太めの線、ダークなトーンなどを使うと、悪役の重厚感や迫力が強調されます。画材ごとの特徴を比較しながら選ぶとよいでしょう。

| 画材 | 特徴 | 向いている表現 |

|---|---|---|

| 筆ペン | 柔らかく強弱が出る | 怒りや威圧感、迫力 |

| Gペン | 線がはっきり | シャープな印象 |

| 黒インク | 深い黒が出る | 闇、陰の強調 |

キャラクターの性格や物語の雰囲気に合わせて、画材を使い分けると表現の幅が広がります。

線画や陰影で悪役の存在感を強調する方法

線の太さや陰影の入れ方によって、悪役の存在感や雰囲気を強く印象づけることができます。特に顔や体のアウトラインを太く描いたり、目元に濃い影を入れるなどの工夫は効果的です。

また、ハッチング(細かい線で影をつける方法)や、黒ベタ(大きな面を黒で塗りつぶす表現)を使うと、陰のあるキャラクターらしさが増します。シーンによって影の入れ方を変えることで、感情や場面の緊張感を演出できます。光と影のコントラストを強調すると、より悪役の印象が際立ちます。

デジタルとアナログで異なる悪役表現のポイント

デジタルとアナログでは、それぞれ異なる表現方法があります。デジタルは効果や色使いが豊富で、細かい修正も簡単にできます。一方アナログは、線やインクの質感に味があり、独特の「手描き感」が出ます。

デジタルではレイヤー機能を活用して、目元だけに赤い光を入れるなど、部分的な加工もしやすいです。また、アナログでは濃淡やインクのにじみを活かして、悪役の不気味さや迫力を演出できます。自分の描きたい雰囲気や作業のしやすさに合わせて選ぶことがポイントです。

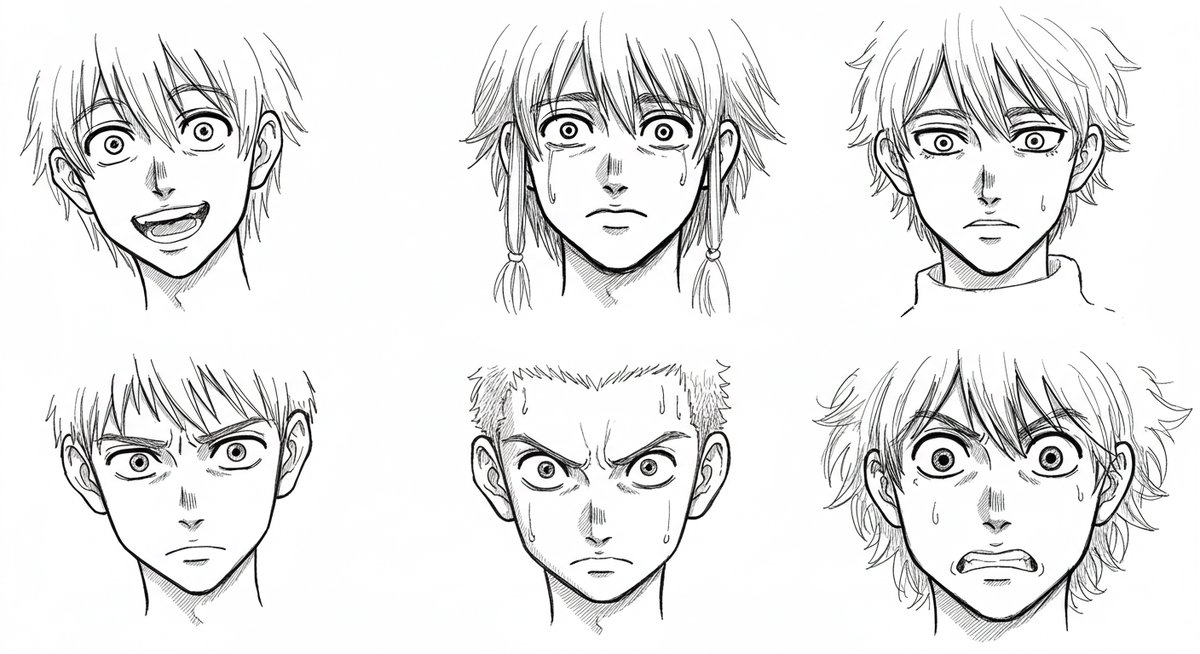

悪役の感情を表現する作画テクニック

悪役の感情は、表情やポーズの描き方によって大きく伝わります。たとえば、微妙な口元のゆがみや目つき、肩の力の入り具合など、小さな部分にこだわることでキャラクターの内面が表現できます。

また、怒りや哀しみ、不敵な笑みなど、感情に合わせて顔のパーツや線の太さを調整すると、よりリアルな表情に近づきます。セリフの位置や吹き出しの形も感情表現に役立つので、細部まで意識すると説得力が増します。

有名漫画に学ぶ悪役の作り方と参考事例

印象的な悪役が登場する有名漫画から学ぶことで、自分の作品にも活かせるヒントを得られます。成功例や失敗例を比較しながら参考にしましょう。

『ジョジョの奇妙な冒険』ディオや吉良のキャラクター分析

『ジョジョの奇妙な冒険』には、さまざまな悪役が登場します。特にディオや吉良吉影は、その個性的なキャラクター設定と行動が読者に強い印象を与えています。

ディオは「野心家で強烈なカリスマ性」を持ち、吉良は「静かに生きたいという独特な目的」を持つなど、どちらも単純な悪人ではありません。それぞれの悪役が自分なりの美学や信念を持ち、主人公と対立することで物語が深まっています。また、ビジュアルやセリフ回しにも独自性があり、作品全体の雰囲気づくりに大きく貢献しています。

人気作品に見る悪役の成功パターン

多くの人気作品には、読者に強い印象を残す悪役が登場します。成功している悪役にはいくつかの共通点があります。

- 明確な信念や目的を持っている

- 主人公との対比がはっきりしている

- 個性的なビジュアルや独特なセリフがある

このような特徴を持つ悪役は、物語をリードする力があり、読者の心に残ります。主人公の成長と悪役の魅力が両立している作品ほど、印象的だといえるでしょう。

失敗しやすい悪役キャラの特徴と回避策

悪役が印象に残らない場合や、物語が盛り上がらない場合には、いくつかの共通する失敗ポイントがあります。

| 失敗例 | 問題点 | 回避策 |

|---|---|---|

| 動機が不明確 | 行動に説得力がない | 目的や信念を明確に |

| 外見が印象に残らない | キャラが埋もれてしまう | ビジュアルに工夫 |

| 単調な言動 | キャラが薄く見える | セリフや行動に変化 |

このような失敗を避けるためには、設定や描き方を見直し、キャラクターの個性や動機をしっかり作ることが大切です。

作品レビューから学ぶ悪役の描き方

実際の作品レビューを参考にすることで、悪役作りのヒントを得ることができます。他の漫画家がどのように悪役を描いているかを観察し、良い点や課題を分析してみましょう。

たとえば、読者から「この悪役の行動には納得できた」「怖いけど共感できる」といった感想がある作品は、悪役の動機や背景が丁寧に描かれていることが多いです。逆に「悪役が単調だった」「印象が薄かった」という意見が多い場合は、設定や演出に課題がある可能性があります。自分の作品にもフィードバックを活かすことで、より魅力的な悪役を生み出せます。

まとめ:漫画で魅力的な悪役を生み出すための発想と技術

魅力的な悪役を描くためには、キャラクターの信念や目的、ビジュアル、背景などさまざまな要素を丁寧に作り込む必要があります。また、物語の展開や主人公とのバランス、画材や表現方法にも工夫を加えることで、印象的なキャラクターが生まれます。

有名作品から学び、自分なりの工夫を重ねながら、「なぜこの悪役が必要なのか」「どんな魅力を持たせたいのか」を考えることが大切です。設定や演出、作画のポイントを意識して、読者の心に残る悪役を目指しましょう。

世界70か国で愛されるコピック!

ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。