絵を描くのは好きだけれど、何を描けばいいのか分からない、上手に描ける自信がない。そんな悩みを持つ中学生の方も多いのではないでしょうか。写実的なイラストでは形やバランスが気になりがちですが、抽象画ならもっと気軽に自分の表現を楽しめます。

この記事では、抽象画の基本や歴史、有名な画家、簡単な技法や楽しみ方までをやさしく解説します。美術が得意でなくても大丈夫。抽象画ならではの自由さや面白さを見つけて、ぜひ新しいアートの世界に触れてみてください。

抽象画とは何か中学生にも分かりやすく解説

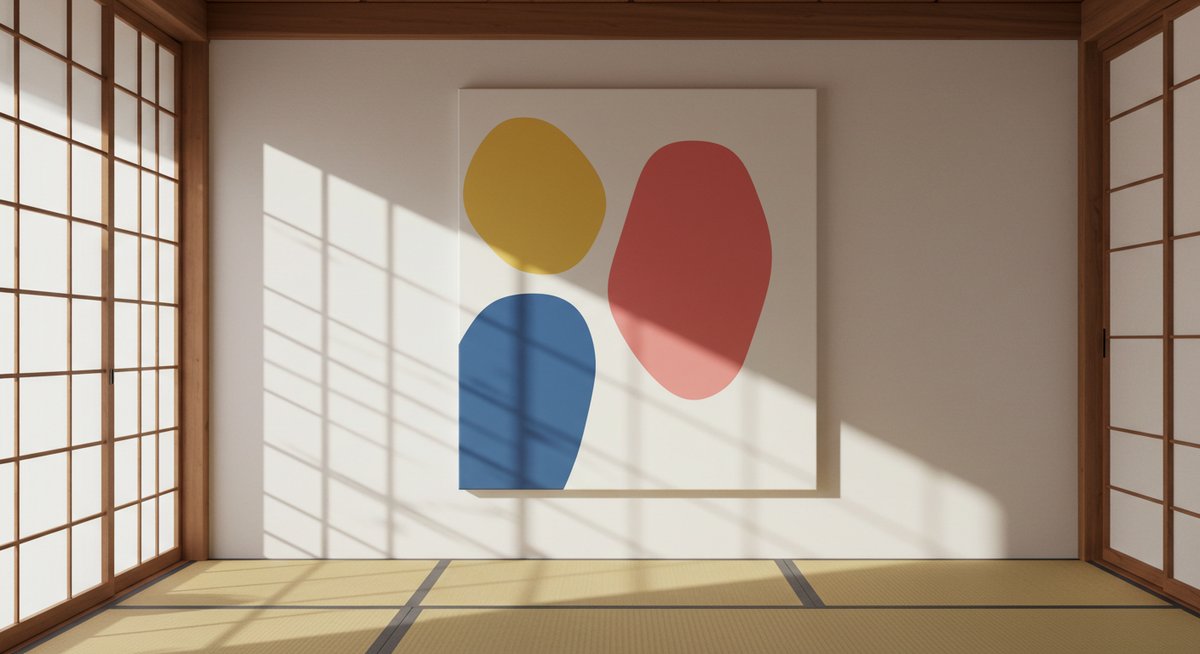

抽象画とは、目に見えるものをそのまま描くのではなく、色や形、線などを使って自分の気持ちやイメージを表現するアートです。絵を描くことが苦手な人にも始めやすいのが特徴です。

抽象画の基本的な特徴と意味

抽象画は、現実にある物や景色をそのまま描写しません。代わりに、色や形、線、模様などの要素を使い、心の中にあるイメージや感じたことを表現します。「何を描いているのかわからない」と思うかもしれませんが、それが抽象画の面白さの一つです。

抽象画では、同じ絵を見ても人によって感じ方が違う場合が多いです。そのため、見る人の想像力によって、作品にさまざまな意味やストーリーが生まれます。たとえば、丸や四角が集まっただけの絵でも、「楽しい気持ち」や「不思議な世界」を表せるのが魅力です。

抽象画と写実画の違いを理解しよう

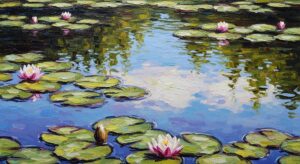

写実画は、花や人物、風景など、実際に見えるものをできるだけ本物に近く、正確に描くことを目指します。一方、抽象画は、形や色を自由に使い、現実を離れた表現を楽しみます。

たとえば、りんごを描くときに写実画なら「赤く丸い形や光の当たり方」を細かく観察して描きます。抽象画では「赤のイメージ」「甘さや固さの感覚」「果物から受ける印象」を、丸や線、色の組み合わせなどで自由に表します。この違いが、表現の幅を大きく広げてくれます。

中学生が抽象画に取り組むメリット

抽象画は、絵が得意でない人にもおすすめです。決まった描き方や細かいルールがないので、失敗を気にせず自由に描けます。自分だけの世界を表現できるので、自己表現の練習にもなります。

また、抽象画に取り組むことで、色の組み合わせやバランス感覚、発想力が自然と身につきます。美術の授業だけでなく、日常生活でも役立つ力が育つのも大きな特徴です。

主なメリット

- 失敗を恐れずに描ける

- 自分の気持ちや考えを表現しやすい

- 発想力や想像力が広がる

抽象画が簡単に感じる理由とその奥深さ

抽象画は「自由に描いていい」と言われることが多く、誰でも始めやすい点が魅力です。決まりきった形やテーマに縛られないため、最初は簡単に感じる人が多いです。

しかし、色や形の選び方、画面のバランスを考えるほど、奥深さに気づくようになります。見る人によって印象が変わるので、「自分の伝えたいことは何か」「どんな表現が合っているか」を考える楽しさも生まれます。自由だからこそ、可能性が広がるアートといえます。

「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!

著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。

抽象画の歴史と有名な画家について知ろう

抽象画は20世紀に入ってから発展し、多くの画家によって新しい表現が生まれました。歴史や有名な画家を知ることで、抽象画の魅力や時代ごとの変化も感じられます。

抽象画誕生の背景と時代の流れ

抽象画は、20世紀初めのヨーロッパで生まれました。それまでの美術は、現実を忠実に描く写実画が主流でした。しかし、写真の登場によって「本物そっくりに描く必要がなくなった」という考えが広がり、画家たちは「自分の内面や感情」を表現し始めました。

時代が進むにつれて、色や形だけを使った新しいスタイルが次々と登場します。第一次世界大戦や第二次世界大戦など大きな時代の変化も影響し、抽象画は世界中に広まりました。今では現代アートの一分野として、多様な表現が受け入れられています。

カンディンスキーやモンドリアンなど代表的な画家

抽象画の歴史で特に有名なのが、ワシリー・カンディンスキーやピート・モンドリアンです。

- カンディンスキー:色と形を使い、音楽のリズムや感情を描いた作品が特徴的です。

- モンドリアン:赤・青・黄の三原色と直線だけで構成された幾何学的な絵を多く描きました。

この2人以外にも、パウル・クレーやジャクソン・ポロックなど、多くの画家が抽象画の発展に貢献しました。彼らの作品は、今でも美術館や教科書で見ることができます。

日本の抽象画家とその作品

日本にも抽象画で活躍した画家がいます。たとえば、岡本太郎や菅井汲(すがいくみ)などが有名です。岡本太郎は、強い色彩や力強い形を使い、「太陽の塔」など独自の世界観を表現しました。

また、戦後の日本では、海外で学んだ技法や発想を取り入れた新しい抽象画が生まれました。今も多くの日本人アーティストが、個性的な抽象画を発表し続けています。

抽象画で有名な日本人画家

| 名前 | 主な特徴 |

|---|---|

| 岡本太郎 | 鮮やかな色・強い形 |

| 菅井汲 | 幾何学的な抽象 |

| 草間彌生 | ドットや反復模様 |

抽象画が現代アートに与えた影響

抽象画が登場したことで、アートの価値観は大きく変わりました。「上手かどうか」よりも、「何を表現しようとしたのか」「どんな考えが込められているか」が重視されるようになりました。

現代アートでは、抽象画の考え方をもとに、写真や映像、インスタレーション(空間を利用した作品)など、新しい表現方法が生まれました。自由な発想や多様性を大切にする風潮は、今もアートの世界に大きな影響を与えています。

抽象画に使われる画材と技法

抽象画は、特別な道具がなくても始められます。水彩やアクリルなどの画材はもちろん、身近なものでも新しい表現が可能です。ここでは、おすすめの画材や簡単な技法を紹介します。

水彩やアクリルなど抽象画におすすめの画材

抽象画には、さまざまな画材が活用されています。中でも人気が高いのが水彩絵具とアクリル絵具です。

水彩絵具

- 色を重ねることで、透明感やにじみが生まれます

- 淡い色も鮮やかな色も自由に作れます

アクリル絵具

- 乾くと水に溶けにくくなり、重ね塗りしやすい

- 発色がはっきりしていて迫力が出ます

色鉛筆、クレヨン、マーカーなども簡単に使えるので、好きな画材でチャレンジしてみましょう。また、画用紙のほか、キャンバスや板、布など、いろいろな素材に描くのも楽しいです。

コラージュやドリッピングなど簡単な技法

抽象画の技法には、特別なテクニックが必要ないものもたくさんあります。たとえば、コラージュは紙や布を切って貼るだけで、独自の世界を作れます。

ドリッピングは、絵の具を筆やスプーンで垂らして偶然できた模様を生かすやり方です。「偶然の形」を楽しむのがポイントです。

簡単な抽象画の技法

| 技法 | 使う道具 | 特徴 |

|---|---|---|

| コラージュ | はさみ・のり | 切り貼りで自由表現 |

| ドリッピング | 絵の具・筆 | しぶきや滴が楽しい |

| スタンピング | スポンジ・消しゴム | 押して模様を作る |

家にある身近な道具でできる抽象画

抽象画は、画材屋さんに行かなくても家にある物で気軽に始められます。たとえば、使い古しの歯ブラシやスポンジ、ストロー、ラップ、割りばしなど、日常の道具も画材として使えます。

歯ブラシで絵の具をはじいたり、スポンジでぽんぽんと色をつけたり、ストローで絵の具を吹き飛ばしたりすると、普通の筆とは違う面白い効果が出ます。新しい発見があるので、いろいろ試してみましょう。

中学生でも挑戦しやすい抽象画の描き方

まずは好きな色を選んで、画用紙に自由に線や形を描くことから始めてみましょう。下書きはなくても大丈夫です。いろいろな道具や描き方を組み合わせてみると、どんどん新しい発想が生まれます。

最初は「どんな作品にしよう」と考えすぎず、手や体を動かすことを大切にしてください。完成したら、少し離れて眺めてみると、自分でも気づかなかった面白い形や表情が見えてくることもあります。

抽象画を楽しむためのコツと鑑賞ポイント

抽象画は、描くときも見るときも「自由な発想」が大切です。ここでは、創作と鑑賞がもっと楽しくなるヒントや工夫を紹介します。

自由な発想で描くためのヒント

抽象画に正解や間違いはありません。「どんな色が好きか」「どんな気持ちを表現したいか」を大切にしてください。身近にあるものからインスピレーションを得るのも一つの方法です。

たとえば、音楽を聴きながら感じたリズムを線で表す、好きな季節の色を使って描く、夢の中の景色をイメージするなど、自分だけのテーマを見つけると、より楽しくなります。

作品の色や形の意味を考えてみる

抽象画を鑑賞するとき、「この形や色にはどんな意味があるんだろう」と想像してみましょう。画家が特定の気持ちや体験を表現している場合もあれば、見る人自身が自由に解釈できる作品も多いです。

たとえば、赤は「元気」や「怒り」、青は「静けさ」や「悲しみ」など、色や形から連想されるイメージを考えるのも鑑賞の楽しみになります。友達や家族と一緒に感想を話し合うのもおすすめです。

抽象画を日常生活に取り入れるアイデア

抽象画は、部屋に飾ったり、ノートの表紙にしたり、日常の中でも楽しめます。自分で描いた作品をラミネートしてしおりやカードにするのも良い方法です。

日常で抽象画を楽しむアイデア

- 机や壁に小さな抽象画を貼る

- スマホケースや文具に自作アートを使う

- 友達や家族へのプレゼントにする

身近な場所で抽象画を楽しむことで、毎日が少し彩り豊かになります。

美術館や展覧会で抽象画を体験しよう

抽象画は、実際に絵を目の前で見ると印象が大きく変わります。美術館や展覧会で本物の作品に触れてみると、色の迫力や質感、作家の工夫がよく分かります。

中学生向けのワークショップやイベントも開催されています。気軽に参加し、ほかの人の作品や考え方にも触れてみましょう。新しい発見や刺激が得られるはずです。

中学生が簡単に始められる抽象画のステップ

抽象画を始めたいと思った時に、まず何から準備すれば良いか、どんな手順で進めれば良いかを紹介します。必要な道具からアイデアの出し方まで、順番に見ていきましょう。

準備する道具と材料について

抽象画に必要な道具は、実はそれほど多くありません。基本的な画材セットがあれば十分です。

必要な道具と材料の例

| 道具・材料 | 特徴・ポイント |

|---|---|

| 画用紙 | 厚めが描きやすい |

| 水彩・アクリル絵具 | 色数が多いと表現が広がる |

| 筆・スポンジ | 太さや形の違いを楽しむ |

このほか、色鉛筆やクレヨン、のりやはさみ、家にある身近な道具も自由に使えます。

アイデアを形にするスケッチ方法

抽象画は必ずしも下書きが必要ではありませんが、イメージを整理するために簡単なスケッチを描くのもおすすめです。ノートやコピー用紙に、思いついた線や形、使いたい色を自由に描いてみましょう。

テーマや表現したい気持ちに合わせて、丸や三角、曲線などを組み合わせてみると、作品の方向性が見えてきます。アイデアをいくつか並べてみて、一番ワクワクするものを選ぶのも良い方法です。

色使いやレイアウトの工夫

抽象画では、色の組み合わせが作品の印象を大きく左右します。好きな色を組み合わせるだけでなく、「明るい色と暗い色」「暖色と寒色」など、コントラストを意識すると画面にメリハリが出ます。

また、大きな形と小さな形をバランスよく配置したり、空白をあえて残すことで、全体がすっきりした印象になることもあります。いろいろなパターンを試して、納得のいく構成に仕上げてみてください。

失敗を恐れずに楽しむマインドセット

抽象画は「上手に描く」よりも「楽しむ」ことが大切です。思った通りにいかなくても、それが新しい表現につながることもあります。失敗を怖がらず、どんな出来上がりも自分の表現として受け入れてみてください。

時には「この部分だけが気に入った」と思うこともありますが、それも大切な発見です。自分のペースで、自由に描きながらアートに親しんでください。

まとめ:抽象画は中学生でも簡単に始められる魅力的なアート

抽象画は、特別な技術や知識がなくても、誰でも気軽に始められるアートです。決まった答えがないからこそ、自分だけの表現や発想を楽しめるのが魅力です。

歴史や画家のこと、画材や簡単な技法、日常生活での楽しみ方まで幅広く紹介しました。ぜひこの記事を参考に、自由な発想で抽象画の世界を体験してみてください。失敗を気にせず、思い思いの表現を楽しむことが、抽象画の一番の魅力といえるでしょう。

世界70か国で愛されるコピック!

ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。