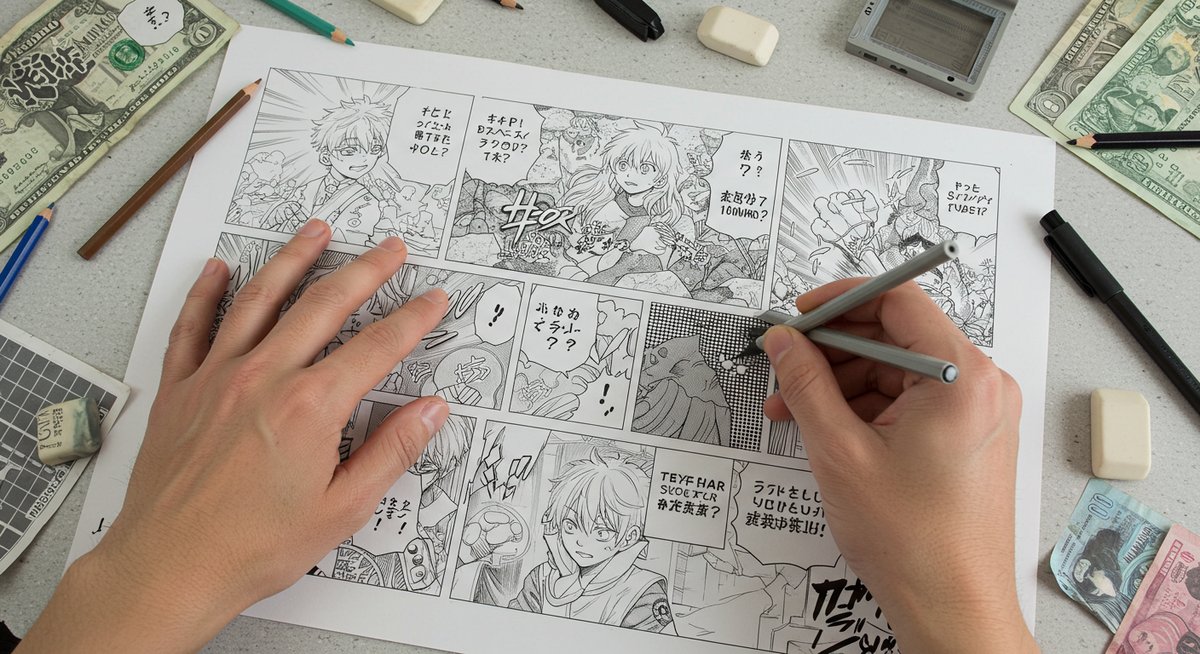

漫画を読む順番やコマ割りは、物語の伝わり方を大きく左右します。読み手がページをスムーズに追える構成は、感情の盛り上げやテンポ調整にも直結します。

ここでは基本的な読み順やコマ割りの考え方、表現のテクニックからジャンル別の特徴、練習法やおすすめの道具まで、わかりやすくまとめます。コマ割りに悩んでいる人が自分の表現を広げられるように書いていきます。

漫画を読むときの順番とコマ割りの基本

読みやすいコマの順番を理解しよう

漫画は視線の流れを意識して作ることが大切です。日本の縦読み・右から左の流れに合わせ、まず大きなコマの配置とページ全体の視線誘導を決めます。視線が自然に動く配置は読み疲れを防ぎ、物語に集中しやすくなります。

コマの配置を決めるときは、視線の「始点」と「終点」を意識します。重要な情報はページの上部や左側に置くと読み出しやすく、クライマックスは大きめのコマで見せ場を作ります。複数の視点がある場面では、コマの並びで視点の切り替えを分かりやすく示します。

また、コマの形や大きさでテンポを調整できます。小さなコマを続けるとテンポが速く感じられ、大きなコマは間を作って余韻を与えます。会話が多い場面ではフキダシの向きや位置にも配慮して、読者がスムーズに台詞を追えるようにしましょう。

コマ割りが物語に与える影響

コマ割りは単なる見た目の配置ではなく、物語のリズムや感情を作り出す手段です。テンポの変化や焦点の当て方で読者の注意を誘導し、場面ごとの緊張感や静けさを表現できます。コマの大きさや余白は感情表現にも直結します。

視線を誘導する線やコマの形の変化で、動きや時間経過を示すことができます。例えば連続した動作は細かいコマで切るとスピード感が生まれ、逆に一連の動きを大きなコマで見せればその瞬間の重みが伝わります。余白を利用して沈黙や間を表すと、台詞に深みが出ます。

場面転換や回想では、コマ枠や背景処理を変えるだけで読者に段階的な情報提示ができます。効果的に使えば、説明的な描写を減らして読者の想像力を引き出すことができます。物語の要所でコマ割りを意識することで、読み手の感情移入を深められます。

初心者が陥りやすいコマ割りのミス

よくあるミスはコマを詰め込みすぎて読みにくくなることです。情報量が多すぎると視線が迷い、重要な場面が埋もれてしまいます。まずはページごとの情報量を整理し、優先順位を付けて配置すると良いでしょう。

もう一つは視線の流れが不明瞭になる配置です。左右上下の流れを意識せずにコマを並べると、読者がどこから読むべきか迷います。コマの大きさや形、吹き出しの向きで読み順を明示する工夫が必要です。

また、すべてのコマを同じテンポで描こうとすることも問題です。場面ごとにテンポを変えなければ、緩急が生まれず物語が平坦になります。重要な場面は大きなコマで余白を作り、日常描写は小さめのコマでリズムを作るとメリハリが出ます。

コマの間隔とバランスの取り方

コマとコマの間隔(すきま)は視覚的な呼吸を生みます。余白があることで場面の切り替えが分かりやすくなり、重要なコマが強調されます。間隔が狭すぎると窮屈に感じ、広すぎるとページ全体の統一感が失われます。

バランスを取るには、まずページ全体を大、中、小のコマで構成してみましょう。大きなコマを中心に配置し、小コマで補足する形が読みやすくなります。視線の動きが滑らかになるよう、コマの縦横比や配置を調整します。

さらに、コマの余白に背景処理や効果線を入れると、空間の広がりや距離感を表現できます。スマホ画面でも読みやすいように、細かいコマが連続する場面はコマ間隔をわずかに広げるなどの配慮をすることが効果的です。

「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!

著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。

コマ割りで表現できる効果とテクニック

緊張感を生み出す大ゴマの使い方

大ゴマは場面の重さや衝撃を直感的に伝える力があります。決定的な瞬間や感情のピークに使うことで、読者の注意を一気に集められます。ページのどこに置くかで効果が変わるため、見開きやページの上部に配置することも考えます。

大ゴマを使う際は周囲のコマを小さめにして対比を作ると効果が強まります。余白を十分に取ることで、その瞬間の余韻を残せます。背景や構図をシンプルにして主題を明確にすると見やすくなります。

台詞や効果音の配置にも注意が必要です。大ゴマ内に詰め込みすぎると情報過多になりやすいので、最小限の要素で見せるのがポイントです。ページ全体の流れを考えて、大ゴマで緩急をつけると物語に深みが出ます。

変形コマで演出するシーンの動き

変形コマは通常の枠線を崩して視覚的な動きを強調する手法です。斜めに切ったり、形を歪ませたりすることで、場面の不安定さや勢いを表現できます。アクションやカットイン的な描写に向いています。

使う際は読み順が分かりにくくならないように工夫しましょう。連続する変形コマは視線の誘導ラインを作ると効果的で、動きの方向を自然に伝えられます。変形の度合いは場面のテンションに合わせて調整します。

また、変形コマと普通のコマを交互に配置すると視覚的なリズムが生まれます。シーンの切り替えや時間の流れを表現する手段としても便利です。過度に使いすぎないようバランスを見ながら取り入れてください。

タチキリと内枠の使い分けポイント

タチキリ(ページ端まで描く手法)は、場面の広がりやインパクトを強めるために使います。見開きや大ゴマで用いると迫力が出ます。対して内枠は画面を切り取る感覚を与え、集中させたい対象に視線を集められます。

場面によって使い分けると効果的です。開放感や場の広がりを出したいときはタチキリにし、人物の感情や細部を見せたいときは内枠で囲むと良いでしょう。ページ全体の統一感を意識して、どちらを主体にするか決めます。

組み合わせることで表現の幅が広がります。タチキリで背景を見せ、内枠でクローズアップを重ねると時間の流れや距離感が伝わります。印刷時の裁ち落としも考慮して安全マージンをとることを忘れないでください。

フキダシやセリフ配置の工夫

吹き出しとセリフは読者の視線を左右する重要な要素です。吹き出しの位置や形で読み順を明確にし、セリフの長さに合わせて大きさを調整します。重ね方で会話のテンポや間を調整できます。

読みやすさを優先して、長い台詞は複数段に分けるか、別コマで見せると良いでしょう。感情の強い台詞は文字を太めにしたり、吹き出しの縁を強調して表現します。複数の話者が同じコマにいる場合は、吹き出しの向きや矢印で発言者を示すと分かりやすいです。

効果音やナレーションの配置も工夫しましょう。効果音は画面全体のリズムを作る要素なので、サイズやフォントの強弱で演出します。ナレーションはコマの外に配置して情報の距離感を出すと場面整理がしやすくなります。

漫画ジャンル別のコマ割りの特徴

少年漫画のダイナミックなコマ割り

少年漫画では勢いと動きを重視するため、斜めのコマや重なりを多用してダイナミックな演出を行います。アクションシーンではコマを細かく分けて連続性を出し、見開きや大ゴマで決定的な瞬間を強調します。

構図も大胆で遠近感を強調する描き方が多いです。視覚的な衝撃を作るために背景処理を省略してキャラクターや動作に集中させる手法がよく使われます。テンポの変化を激しくしてページをめくる楽しさを演出します。

少年漫画は読み手がテンポ感や緊迫感を求めることが多いので、コマ割りで常に変化をつけることが重要です。リズムを意識して効果的に大中小のコマを配置すると読者を引き込みやすくなります。

少女漫画の繊細なコマ演出

少女漫画は感情表現や心理描写を重視し、余白や細かなコマ表現で繊細さを演出します。コマの間隔を広めに取ったり、背景にトーンや装飾を多用して雰囲気を作ることが多いです。

セリフの余韻や視線の揺れを大切にするため、コマの形やフキダシに丸みを持たせるなど柔らかい印象を与える工夫をします。クローズアップを多用して表情や仕草の微妙な変化を見せるのが特徴です。

ページ全体でゆったりとした流れを作ることで、読者が登場人物の心情に寄り添いやすくなります。細部の描写を活かすためにコマの使い分けを丁寧に行うと効果的です。

4コマ漫画のシンプルな構成

4コマ漫画は短時間でオチを伝える形式なので、コマ割りは非常にシンプルです。起承転結の流れを意識して四つのコマに情報を分け、テンポ良く読ませることが求められます。

各コマの役割を明確にすることで情報がスムーズに伝わります。コマの形は均等に保ち、変化を出す場合は最後のコマだけ大きくするなどしてインパクトを作る方法があります。台詞の量も抑えて視覚的な分かりやすさを優先します。

読み切りや連載でも基本は同じなので、短い時間で笑いや驚きを伝える配慮が重要です。シンプルさの中で表現を磨くことが求められます。

ギャグやアクションでのコマの使い方

ギャグ漫画ではテンポが命なので、コマを切るスピード感や間の取り方が重要です。小さなコマを連続させることでテンポを上げ、オチの直前に大きなコマで落とす手法が効果的です。

アクションでは動きの連続性を意識してコマを分割したり、変形コマで勢いを表現します。視線誘導をしっかり作り、動線が途切れないようにすると迫力が出ます。効果線や背景処理も合わせて使うことで動きの強調ができます。

どちらのジャンルでも読者にストレスなく読ませることが大切です。テンポや見せ方を常に意識してコマ割りを調整しましょう。

コマ割りを上達させる練習法とアイデア

ネーム作成でコマ割りを練習する方法

ネームはコマ割りの実験場です。まずは鉛筆でラフにページ構成を描き、どの情報をどのコマで出すかを決めます。細部にこだわらずに視線の流れやテンポだけを重視して何度も描き直すと感覚が身に付きます。

短いページ課題を設定して、毎回違うパターンでコマ割りを試すと幅が広がります。例えば同じ台本で「静かに見せるパターン」「テンポ良く見せるパターン」など複数作ることで比較しやすくなります。

他人に見せてフィードバックをもらうのも有効です。第三者の視線で読み順や情報量が分かりやすいか確認すると改善点が見えてきます。まずは手数を重ねることが上達の近道です。

参考になるプロ漫画家のコマ割り分析

好きな漫画を切り取って、コマ割りの意図を分析してみましょう。どの場面で大ゴマを使っているか、変形コマや余白の使い方、吹き出し配置などをメモしてパターン化します。視覚的な技法を模写して自分の引き出しに加えると応用しやすくなります。

分析はページ単位だけでなく、シーンごとの比較も行うと効果的です。同じ作者でもジャンルや場面によって使い分けがされていることが多いので、それを参考にして自分の表現に取り入れてみましょう。

デジタルツールを活用したコマ割り練習

デジタルソフトはコマ割りの試行錯誤に向いています。レイヤーやテンプレートを使って何度でも配置を変えられるため、視線誘導やテンポの調整が効率よく行えます。ズームして細部を確認しながら全体のバランスを整えられます。

時間短縮や修正のしやすさから、ラフネーム段階でデジタルを使う人が増えています。ブラシや効果線のプリセットを活用すると、演出の幅が広がります。ただし手描き感を残したい場合は作業フローを工夫すると良いでしょう。

自分の作品で試してみたいコマ割りアイデア

自作に取り入れるなら、小さな実験を繰り返すのが良いでしょう。例えば一話の中でコマの大きさ比率を変えてみたり、変形コマを数カ所だけ使って強調ポイントを作るなど、無理のない範囲で試します。

別ジャンルの手法を取り入れるのも刺激になります。日常系で大ゴマを使ったり、アクションで余白を広く取ってみるなど、意図的な組み換えで新しい見せ方が生まれます。失敗してもネーム段階で修正できるのが利点です。

漫画制作に役立つ画材とデジタルツール

アナログ画材の選び方と特徴

アナログでは鉛筆、ペン、トーン、スクリーントーンが基本になります。鉛筆は硬さで表現が変わるので、ラフ用と清書用で使い分けると作業が楽になります。ペンはGペンや丸ペンを用途で使い分けると線に強弱が出ます。

トーンは質感や奥行きを作るのに有効です。手作業だと独特の風合いが出る一方、貼り作業に手間がかかることもあります。画材は自分の描き方や作業環境に合わせて少しずつ揃えていくと良いでしょう。

保存やスキャンを考慮して、インクの乾燥や消耗品の管理も重要です。初期投資を抑えるなら基本の道具に絞って慣れてから追加すると無駄が少なくなります。

デジタルペイントソフトのおすすめ

定番ソフトは用途や予算で選ぶと良いです。レイヤー機能やブラシのカスタマイズ性、トーンや効果線の素材が充実しているものが制作効率を高めます。コミスタやClip Studio Paintは漫画制作向けの機能が豊富で人気があります。

軽い作業が多ければ動作の軽いソフトやクラウド連携のあるものを選ぶと便利です。素材やテンプレートの互換性も考えて選ぶと後から困りにくくなります。体験版で試してから決めるのが安心です。

コマ割り作成に便利なテンプレート

テンプレートは初期段階の時間短縮に役立ちます。定型のコマ割りテンプレートを用意しておくと、ネームの段階で視覚バランスを確認しやすくなります。異なる比率や見開き用のテンプレートを複数持っておくと幅が広がります。

テンプレートは自分用にカスタマイズしておくと便利です。スマホ表示を想定した幅や余白設定をあらかじめ作っておくと、実制作での調整が少なくなります。クラウドで共有すればチームでの統一感も生まれます。

チーム制作やクラウド活用のメリット

チームで制作する場合はデータ管理と連携が鍵になります。クラウドを使えば素材やテンプレを共有でき、修正履歴も残るため作業効率が上がります。役割分担を明確にすると作業がスムーズです。

またレビューのやり取りが効率化されるとネーム段階での修正が早く済み、完成度が上がります。コミュニケーションツールとファイル管理を整えておくことが制作のストレスを減らします。

まとめ:漫画のコマ割りと読む順番をマスターして作品の魅力を引き出そう

コマ割りと読み順の理解は、表現力を高める重要な要素です。視線の流れ、コマの大きさや余白、吹き出しの配置などを意識することで物語の伝わり方が変わります。まずはネームで試行錯誤を重ね、自分の表現に合う手法を見つけてください。

道具やデジタルツールも活用して効率よく制作を進めると良いでしょう。ジャンルごとの特徴を参考にしつつ、自分の作品らしいリズム作りを目指してみてください。

世界70か国で愛されるコピック!

ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。