漫画やイラストを描く方にとって、水彩絵の具の使い方や保存方法はとても大切なポイントです。せっかくそろえた画材が、保管方法の違いや使い切るタイミングを間違えることで無駄になってしまうこともあります。

特に「いつまで使えるのか」「保存はどうすればいいか」「使えなくなった絵の具はどうしたらいいか」と悩む方も多いのではないでしょうか。

今回は水彩絵の具を長持ちさせるコツや、その他の画材の寿命、お手入れ方法について分かりやすく解説します。

水彩絵の具の使用期限と長持ちさせるコツ

水彩絵の具は長く使える印象がありますが、保管や使い方によって使用期限や寿命が変わります。大切な絵の具をできるだけ長く使うためのポイントを押さえておきましょう。

水彩絵の具の使用期限はいつまでか

水彩絵の具の使用期限はメーカーによって差があるものの、未開封の状態で2~5年程度が目安とされています。チューブタイプの場合、絵の具の成分が安定しているため比較的長持ちしますが、保存状態によっては劣化が早まることもあります。

また、開封後は空気や湿度の影響で徐々に成分が変化していきます。特に水分が蒸発して固くなる、成分が分離するなどの現象が起こりやすくなります。とはいえ、すぐに使えなくなるわけではなく、状態を見ながら使い続けることも可能です。長く愛用するためには、定期的に状態をチェックしながら使いましょう。

絵の具が使えなくなるサインとは

水彩絵の具が使えなくなるサインには、いくつかの特徴があります。まず、絵の具がチューブから出しづらく、固まりやすくなったときは注意が必要です。また、水と混ぜたときに色が極端に変化したり、均一に溶けなくなった場合も、劣化が進んでいるサインです。

さらに、異臭がする、カビが生えている場合は衛生面に問題があるので使用を控えることをおすすめします。以下のような状態をチェックすると安心です。

- チューブが硬くなって押し出せない

- 水で溶いてもダマになる

- 色味が変わる、分離している

- カビや強い臭いがある

開封後どのくらいで使い切るべきか

開封後の水彩絵の具は、なるべく早めに使い切るのが理想です。目安としては1~2年以内を意識すると、発色や伸びの良い状態で使いやすくなります。特に、頻繁に使用しない場合は、少量ずつ購入し使い切りやすい量をそろえるのもひとつの方法です。

また、使い切る前に固まってしまった場合でも、乾燥しているだけなら水で溶かして再利用できることがあります。ただし、状態によっては元の発色や使い心地と異なる場合があるため、仕上がりを確認しながら使いましょう。

使用期限切れでも使える場合と注意点

水彩絵の具は、見た目や臭いに問題がなく、水に溶かして普通に使えるなら、多少使用期限が過ぎていても絵を描くことができます。しかし、劣化が進むと色の伸びや定着が悪くなったり、変色することがあるため、作品の完成度を重視する場合は注意が必要です。

また、臭いがきつい、カビが生えている、油分や水分が極端に分離している場合は、健康や作品への影響を考えて使用を控えましょう。使う前には必ず状態を確認することが大切です。

「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!

著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。

水彩絵の具の保存方法で変わる寿命

水彩絵の具の寿命は、保存方法によって大きく変わります。正しい保管環境や手入れ方法を知っておくことで、絵の具の状態を長く保ちやすくなります。

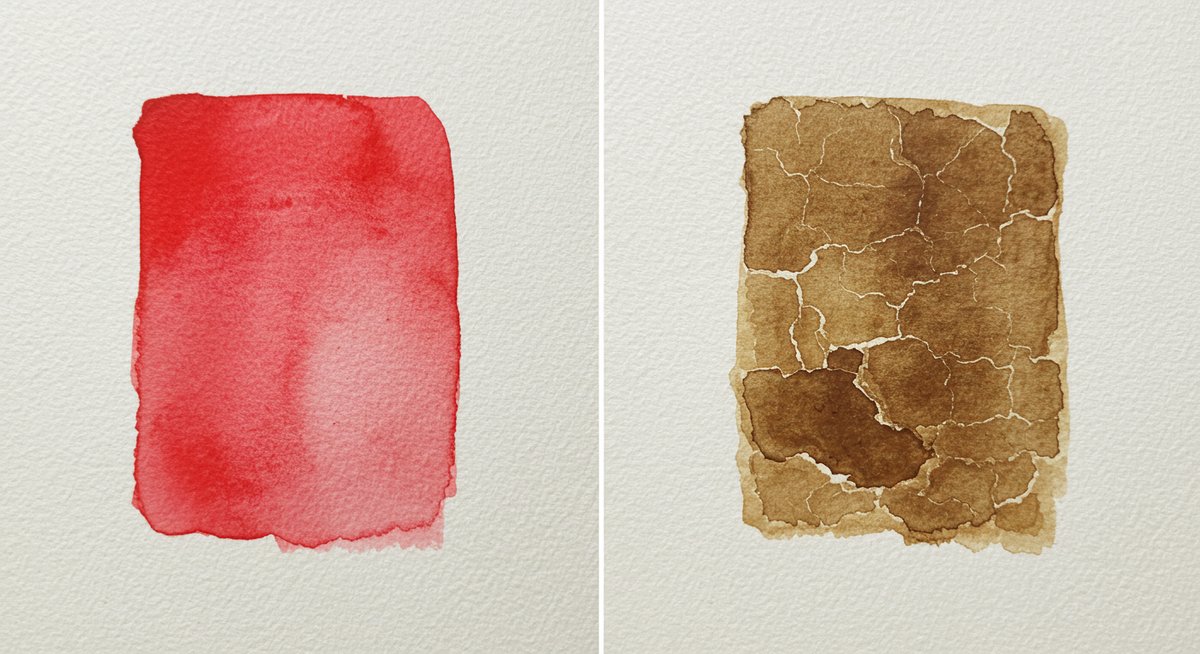

保存環境による劣化の違い

水彩絵の具は、湿度や温度の影響を受けやすい画材です。高温多湿の場所に置いておくと、絵の具の成分が分離したり、カビが生えやすくなります。また、極端に乾燥した環境ではチューブ内の水分が蒸発し、硬くなって取り出しにくくなります。

適切な保存場所としては、直射日光を避けた涼しく湿度の低い場所がおすすめです。使い終わった後も、しっかりと蓋を閉めて保管することで、劣化を防ぐことにつながります。

チューブタイプと固形タイプの保管方法

水彩絵の具にはチューブタイプと固形(パン)タイプがありますが、それぞれ適した保管方法があります。チューブタイプは、使用後にしっかり蓋を閉め、立てて保管すると中身が空気に触れにくくなります。また、直射日光や高温になる場所は避けるようにしましょう。

一方、固形タイプはパレットなどにセットして使用するため、使い終わった後にフタを閉めて湿気やホコリの侵入を防ぐことが大切です。特に、長期間使わない場合は、乾燥剤を一緒に入れておくと安心です。両タイプとも、以下のポイントを押さえましょう。

- しっかり蓋を閉める

- 直射日光、高温多湿を避ける

- 立てて保存する(チューブタイプ)

高温多湿や直射日光を避けるポイント

絵の具の劣化を防ぐためには、高温多湿や直射日光を避けることが重要です。夏場や暖房の効いた部屋に長時間放置しないよう気をつけましょう。また、窓際や直射日光の当たる場所は、温度が上がりやすく絵の具が分離や変質しやすくなります。

保管場所としては、引き出しの中や暗い棚の中など、温度変化の少ない場所が適しています。湿気が気になる場合は、シリカゲルなどの乾燥剤を一緒に入れるとより効果的です。普段から気を付けておくことで、絵の具の寿命が大きく変わります。

蓋が開かなくなった時の対処法

長期間使わずにいたチューブ絵の具は、キャップ部分に固まった絵の具が詰まって開かなくなることがあります。無理に力を入れるとチューブが破損する恐れがあるため、次の方法を試してみてください。

- キャップ部分にぬるま湯を数分当てて、固まりを柔らかくする

- ゴム手袋を使って滑りにくくして回す

- どうしても開かない場合は、ペンチなどでゆっくり回す(チューブを傷めないよう注意)

また、開封後は毎回キャップの部分をきれいに拭き取っておくと、次回もスムーズに開けやすくなります。

水彩絵の具が劣化したときの見分け方と再利用法

うっかり劣化させてしまった絵の具でも、工夫次第で再び使える場合があります。劣化のサインや再利用のコツを知っておくと、無駄なく活用できます。

絵の具が分離した場合の対処

水彩絵の具は時間が経つと、顔料と水分や糊成分が分離することがあります。チューブから水分だけが出たり、顔料が固まっている場合は、よくもみほぐして全体を均一にするのが基本です。

どうしても均一に戻らない場合は、パレットに出して水とよく混ぜることで使えることもあります。ただし、分離が進みすぎている場合は、色や伸びが通常と異なることがあるため、練習用や下塗りなど用途を分けて活用するとよいでしょう。

乾燥した絵の具を復活させる方法

チューブやパレットで乾燥してしまった水彩絵の具は、水を加えて溶かすことで再び使える場合が多いです。特に固形タイプの絵の具は水を加えて使う仕様なので、乾燥しても大きな問題になりにくいです。

チューブ絵の具の場合、完全に硬くなって取り出せなくなった場合は、絵の具のかけらを取り出してパレットで水と混ぜて使う方法もあります。ただし、元の質感と多少違うことがあるので、仕上がりに注意しましょう。

ダマや臭いが出た場合の判断基準

水彩絵の具にダマができたり、いつもと違う臭いがする場合は、劣化がかなり進んでいるサインです。特にカビ臭や腐敗臭がする場合は、アレルギーや健康被害につながる恐れがあるため、そのまま使うのは避けましょう。

また、ダマが大きくて水に溶けない場合や、明らかに色が変わっている場合も、無理に使わず新しい絵の具に切り替えることをおすすめします。安全・安心を第一に考えて判断しましょう。

使い切れない絵の具の活用アイデア

使い切れなくなった絵の具も、工夫次第でさまざまな活用法があります。たとえば、下塗りや背景、色合わせの練習用などに使うと無駄なく消費できます。

また、固まった絵の具を細かく砕いてパレットに水で溶かし、独自の色を作るのも面白い方法です。子供の工作や、コラージュ作品の色付けにも活用できます。余った絵の具もアイデア次第で楽しく再利用できます。

絵の具以外の画材の使用期限と注意点

水彩絵の具だけでなく、筆やパレット、その他の画材にも寿命やお手入れのポイントがあります。正しい管理で、作業効率や作品の仕上がりにも良い影響を与えます。

筆やパレットの寿命とお手入れ

筆は定期的なお手入れが長持ちのコツです。使用後は必ず水や専用クリーナーでしっかり洗い、毛の流れを整えて乾燥させることが大切です。特に水分を含んだまま放置すると、根元が痛みやすくなります。

パレットも、使い終わったら早めに洗うことで絵の具の固着を防げます。洗い残しやカビの発生を防ぐため、こまめなお手入れを心がけてください。筆の寿命は使用頻度や素材にもよりますが、毛が抜ける、まとまらないなど使いづらさを感じたら買い替えのサインです。

筆・パレットの管理のポイント

- 使用後はすぐに洗う

- しっかり乾燥させる

- 毛の流れを整える(筆の場合)

- 割れや変形が目立ったら交換

画用液やメディウムの保存と管理

画用液やメディウムは、密閉して冷暗所に保存するのが基本です。開封後は空気に触れることで成分が変化しやすく、固まったり変色することがあります。

特に蓋をしっかり閉めておくこと、使った後は容器の口をきれいに拭き取ることで、長持ちしやすくなります。変な臭いがしたり、成分が極端に分離している場合は、作品への影響や健康リスクがあるため使用を控えてください。

クレヨン色鉛筆など他画材の長持ち術

クレヨンや色鉛筆などの画材も、保管方法で寿命が変わります。直射日光や高温を避けることで、変色や折れを防げます。特にクレヨンは熱で溶けやすいので、夏場の車内など高温になる場所での保管は避けましょう。

色鉛筆は芯が折れやすいため、ケースに入れて衝撃を避けることも大切です。また、使うたびに先端を削りすぎず、適度な長さを保つことで無駄なく使えます。

長持ちのコツまとめ

- 直射日光・高温多湿を避ける

- ケースや箱にしまう

- 定期的に状態をチェック

画材の買い替えタイミングの目安

画材は消耗品ですので、以下のような状態になったら買い替えを検討しましょう。

- 筆:毛が抜ける、まとまらない、根元が傷んでいる

- パレット:ひび割れや変形、カビの発生

- 絵の具:変色、異臭、カビ、溶けにくい

- 画用液・メディウム:固まった、臭いが変化した

道具の状態が悪いと、思い通りに作品を仕上げることが難しくなります。迷ったら新しいものに切り替えるのも、快適に制作を続けるポイントです。

まとめ:水彩絵の具の使用期限と正しい保存で長く快適に絵を描こう

水彩絵の具や他の画材は、使い方や保存方法次第で長く快適に使い続けられます。定期的に状態をチェックし、適切なタイミングでメンテナンスや買い替えを行いましょう。

大切な画材を上手に管理することで、作品作りがより楽しく充実したものになります。正しい知識と工夫で、お気に入りの道具を長く愛用していきましょう。

世界70か国で愛されるコピック!

ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。