漫画を描きたいと思いつつ、どうやって物語を作ればいいか悩む方は多いものです。ストーリー展開の基本やプロット作り、キャラクターとの関係性、そして表現に合った画材選びまで、漫画制作にはさまざまなコツがあります。

物語を面白くするテクニックや、日本人読者に馴染みやすい手法も知っておきたいポイントです。この記事では、初心者の方でも分かりやすく、物語展開と漫画制作のポイントを丁寧に解説します。

物語の展開を理解するための基本知識

物語を作るうえで押さえておきたい展開の基本や、よく使われるパターンについて解説します。

物語の展開とは何か

物語の展開は、読者がストーリーを理解し、感情移入しやすくするための流れを指します。展開がしっかりしていると、話が分かりやすく、読者も続きが気になるようになります。

漫画の場合は、絵とセリフが組み合わさるため、展開が視覚的にも伝わりやすいです。物語の始まりから終わりまで、どのような出来事が起こり、キャラクターがどう変化するかが展開の軸になります。

物語展開を考える際は「誰が」「何をして」「どうなったか」を整理するのが基本です。シンプルな流れでも、キャラクターや世界観に個性を持たせれば印象的な物語に仕上がります。

起承転結と序破急の違い

物語の展開方法として有名なのが「起承転結」と「序破急」です。起承転結は、話の始まり(起)、展開(承)、転換点(転)、結末(結)の四段階で成り立ちます。多くの日本人にとってなじみが深く、分かりやすい構成です。

一方の序破急は、能や雅楽など伝統芸能に由来し、序(導入)、破(変化・発展)、急(クライマックス)という三段階で展開します。テンポよく盛り上げたいときや、短編で効果的な手法といえます。

それぞれの特徴を表にまとめると、下記のようになります。

| 構成名 | 段階数 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 起承転結 | 4 | 安定した進行 |

| 序破急 | 3 | テンポ重視 |

どちらも使い方次第でストーリーに緩急をつけられるため、内容や読者層に合わせて選ぶと良いでしょう。

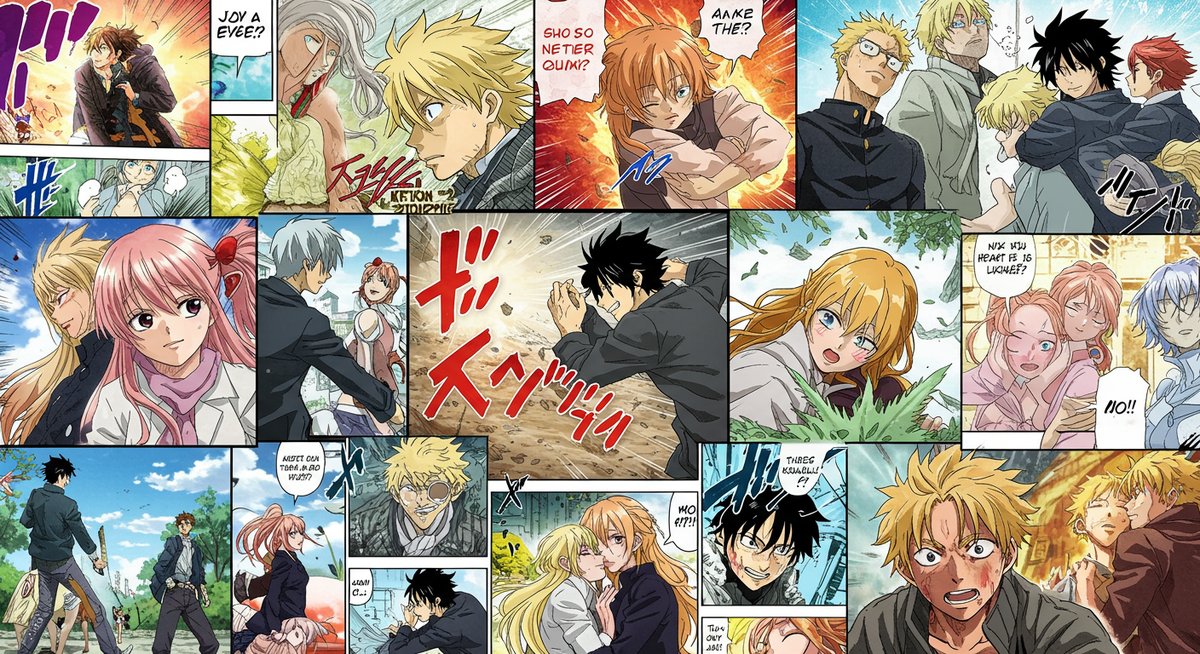

ストーリー展開の王道パターン

物語には読者が親しみやすい「王道パターン」が存在します。たとえば、主人公が困難を乗り越えて成長する“成長物語”、仲間やライバルとの関係に焦点を当てる“友情・対立パターン”などが挙げられます。

また、復讐や変身、秘密の発覚など、ジャンルごとに定番の展開もあります。王道パターンを意識すると、読者の期待を裏切らず、安心して物語を楽しんでもらえます。

以下、いくつかのパターンを箇条書きで紹介します。

- 成長物語

- ライバルとの対決

- 仲間との友情

- 秘密の発覚

- リベンジや変身

王道を押さえつつ、ひと工夫加えることで、よりオリジナリティのある展開に仕上げることも可能です。

日本人に馴染みやすい展開手法

日本の漫画読者に馴染みやすいのは、感情の機微や日常のリアルさを丁寧に描写した展開です。主人公の心理的成長や、人間関係の変化に焦点を当てると、多くの読者の共感を得やすくなります。

また、意外性やサプライズ要素を盛り込みつつ、最後には心温まる結末へ導くパターンも人気です。

日本の漫画では、以下のような展開が好まれます。

- 主人公の成長や葛藤

- 仲間や家族との絆

- さりげない日常の変化

- 最後に希望を感じさせる結末

身近な感情や体験を物語に反映すると、より多くの読者に支持されやすくなります。

「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!

著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。

漫画制作におけるストーリー展開の考え方

漫画独自のストーリー展開を作る際のポイントや、キャラクター・テーマとの関わり、プロット作成の流れについて解説します。

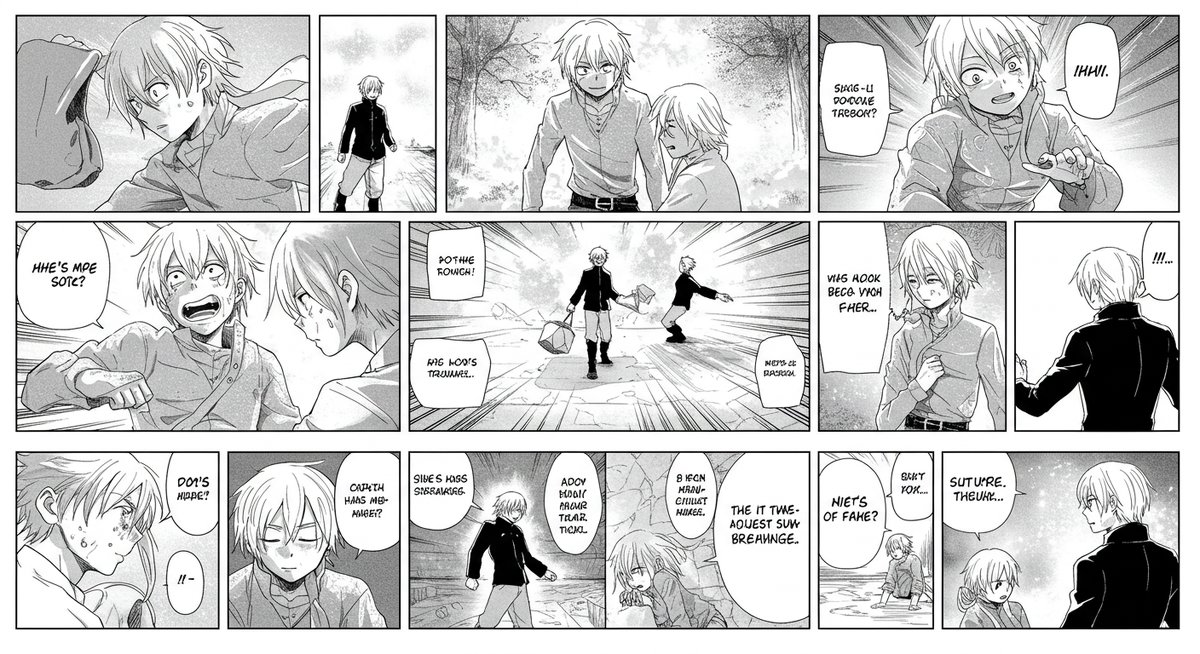

漫画ならではの展開作りのポイント

漫画制作では、絵と文字が融合して物語を伝えるため、展開作りにも特徴があります。まず、セリフだけでなく、コマ割りや構図を工夫することで、感情や緊張感を視覚的に表現できます。たとえば、重要なシーンでは大きなコマを使い、緊張が高まる場面ではコマを細かく分けてテンポを上げます。

また、読者が一目で状況を理解できるよう、キャラクターの表情や動作を丁寧に描くことが大切です。説明的なセリフだけに頼らず、絵で“見せる”工夫も意識しましょう。さらに、見開きのインパクトやページ送りのリズムも、ストーリー展開に大きく影響します。

キャラクターと物語展開の関係

キャラクターは物語展開の核となる存在です。主人公や脇役が持つ個性や背景が、物語の進行や読者の感情移入に直結します。たとえば、内向的な主人公が試練を乗り越えることで成長する姿は、多くの読者の共感を呼びます。

キャラクター同士の関係性も重要です。ライバルやパートナーとの対立や協力は、ストーリーに緊張感や厚みを与えます。物語の展開にあわせて、キャラクターの性格や関係性が変化していく様子を丁寧に描くと、より深みのある作品に仕上がります。

テーマ設定とストーリーの膨らませ方

物語のテーマはストーリー全体を貫く「核」となります。「友情」「家族」「自由」など、テーマが明確だと展開にも一貫性が生まれ、読者にメッセージが伝わりやすくなります。

テーマを膨らませる際は、「もしも○○だったら?」といった発想からエピソードを追加していくのが効果的です。たとえば、「家族の絆」がテーマなら、家族が危機に直面したときどうするか、どんな対話が生まれるかなど、具体的なシーンを考えてみましょう。エピソードや設定を重ねることで、物語に厚みが増します。

プロット作成の基本的な流れ

漫画のプロット作成は、物語全体の流れを整理し、迷わず制作を進めるために欠かせません。まずは、始まりから終わりまでの大まかな筋を決め、主要な出来事を時系列で並べてみましょう。

次に、各シーンで何が起こるか、どのキャラクターが登場するかを箇条書きにまとめます。下記のような順で進めると、効率よくプロットが作れます。

- 物語のテーマを決める

- 主人公や登場人物の設定を固める

- 主要な出来事や転機をリストアップ

- シーンごとに内容を簡単にメモする

- 必要に応じて並べ替えや追加を行う

こうした流れでプロットを練ると、物語の展開がぶれにくくなります。

物語の展開を面白くするテクニック

読者を惹きつけ、物語の展開をより興味深くするための具体的なテクニックをご紹介します。

主人公に困難を与える理由

物語が面白くなる大きな理由の一つは、主人公に何らかの困難や障害を与えることです。困難があることでキャラクターがどう考え、どう乗り越えるかが描けるため、読者の共感や応援の気持ちが生まれます。

また、困難を乗り越える過程で主人公が成長する姿を描くことは、多くの名作漫画でも活用されています。困難の内容は、敵との対決や自分の弱さと向き合うことなど、幅広いバリエーションが考えられます。ピンチの場面を用意し、どんな選択をするかに注目させると、物語に緊張感が生まれます。

読者を惹きつけるサプライズの作り方

物語にサプライズを仕込むことで、読者の興味を引き続けることができます。サプライズとは、予想を裏切る展開や意外な事実の発覚などです。

たとえば、味方だと思っていたキャラクターが実は敵だった、平凡に見えた主人公に隠された力があった、などが挙げられます。ただし、サプライズは唐突に入れるのではなく、あらかじめ伏線を張っておくと説得力が増します。読者が「そうだったのか!」と納得できる工夫が大切です。

オリジナリティとアレンジの効かせ方

既存の展開パターンを参考にしながら、オリジナリティを加える方法も重要です。完全に新しい展開を考えるのは難しくても、キャラクターの魅力や世界観、演出方法で個性を出すことはできます。

たとえば、定番の成長物語でも、舞台や主人公の性格を変えるだけで、まったく違った印象になります。また、既存のパターンを組み合わせたり、逆転の発想を取り入れることで、新鮮な展開を生み出すこともできます。少しの工夫で物語に独自性を持たせましょう。

エモーショナルな展開で心を動かすコツ

読者の心を動かす物語には、エモーショナルな展開が欠かせません。キャラクターの感情や葛藤を丁寧に描き、大切な場面では言葉や表情を強調すると、印象深いシーンになります。

また、感動や共感を呼ぶには、キャラクターが自分や大切な人のために行動する姿を見せるのが効果的です。クライマックスで感情の高ぶりをしっかり描写し、読後に余韻が残るように工夫すると、読者の心に残る物語になります。

よくある物語展開パターンとその応用

漫画でよく使われる展開パターンと、その応用方法について具体的にご紹介します。

成長物語の活用法

成長物語は、主人公がさまざまな経験や困難を乗り越えて成長するタイプのストーリーです。読者は主人公と一緒に喜びや苦しみを味わい、共感しやすくなります。

活用法としては、最初は弱かったり未熟だった主人公が、仲間やライバルと関わる中で少しずつ変わっていく過程を丁寧に描くことがポイントです。小さな成功や失敗を積み重ね、最終的に大きな成長を遂げる流れを意識すると、物語にリアリティと説得力が生まれます。

パートナーやライバルとの関係性

物語を盛り上げるには、主人公以外のキャラクターとの関係性が大切です。パートナーとの協力や絆、ライバルとの切磋琢磨や対立は、物語に深みと多様な感情をもたらします。

パートナーは、主人公の弱さを補ったり、成長を促す存在として描くと効果的です。一方、ライバルは、主人公が自分を見つめ直したり、競い合うことで成長のきっかけを与えます。関係性に変化をつけることで、物語が単調にならず、読者の興味を引きやすくなります。

リベンジや変身などジャンル別展開

ジャンルごとに定番の展開も多くあります。たとえば、バトル漫画では「リベンジ」「変身」「新たな能力の覚醒」などがよく見られます。恋愛漫画では「すれ違い」「告白」「三角関係」といった展開が定番です。

こうしたジャンル別の展開を組み合わせたり、意外性を加えることで、読者の期待に応えつつ飽きさせない物語を作ることができます。ジャンルの枠にとらわれず自由にアレンジすることで、独自の世界観を生み出すことが可能です。

ハリウッド式三幕構成の導入法

物語の構成手法として「ハリウッド式三幕構成」も参考になります。この方法では、物語を「導入」「展開」「結末」の三部構成に分けます。

- 第一幕(導入):キャラクターや状況の紹介

- 第二幕(展開):問題が発生し、主人公が行動する

- 第三幕(結末):クライマックスと解決

この三幕構成を使うと、物語がまとまりやすくなり、読者にも分かりやすい流れになります。プロット作りの際に枠組みとして使うのもおすすめです。

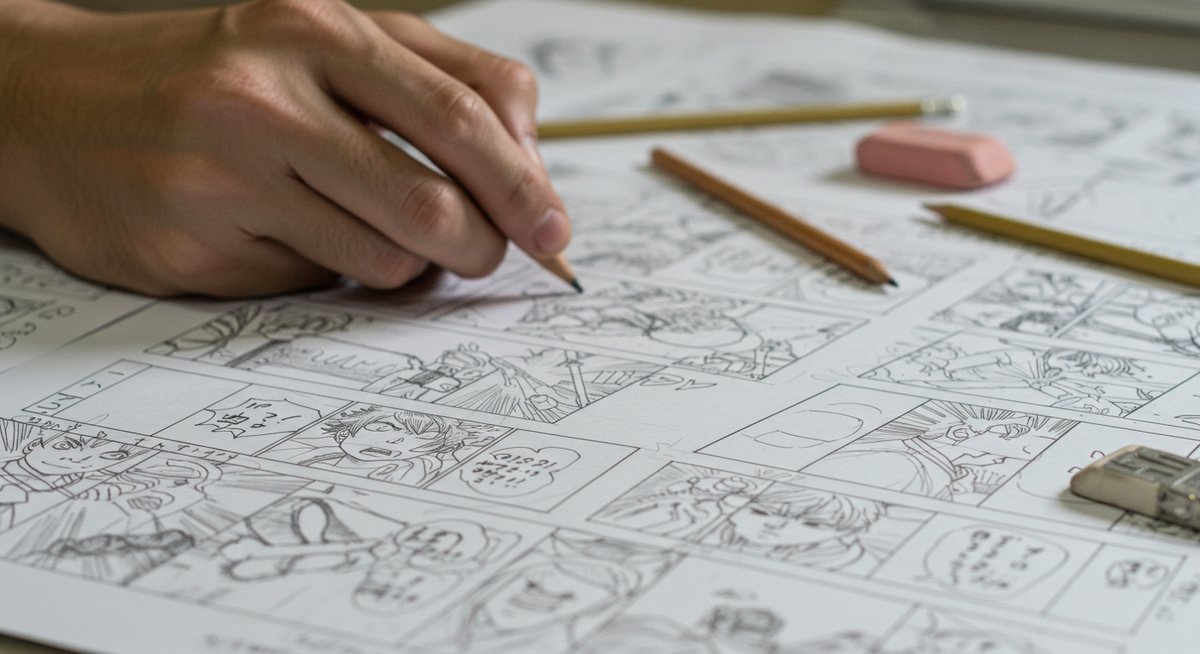

ストーリー展開を支える画材とその選び方

物語の世界観や感情を効果的に伝えるためには、画材の選び方と使い分けも重要です。漫画制作に適した画材や、表現の幅を広げるポイントを紹介します。

漫画制作におすすめの画材

漫画制作に使用される画材は多岐にわたりますが、代表的なものを表にまとめます。

| 用途 | おすすめ画材 | 特徴 |

|---|---|---|

| ペン入れ | Gペン、丸ペン | 線の強弱が出せる |

| ベタ塗り | 筆ペン、ミリペン、マーカー | 塗り分けが簡単 |

| トーン処理 | スクリーントーン | 質感や陰影表現 |

紙や消しゴム、定規などの基本的な道具も、作業効率や仕上がりに大きく影響します。用途や自分の描き方に合った画材選びを心がけましょう。

画材による表現の幅と演出

画材の選び方によって、絵の雰囲気や物語の印象が大きく変わります。たとえば、Gペンで描くと力強い線になり、感情の起伏やバトルシーンに向いています。逆に丸ペンは繊細な線が出しやすく、日常や繊細な感情表現に適しています。

また、トーンやマーカーを組み合わせることで、背景や衣装の質感、光や影の演出が可能になります。画材を使い分けることで、同じストーリーでもさまざまな表情を持たせることができます。

ストーリー展開ごとに合う画材の選び方

ストーリー展開やシーンごとに、適した画材を選ぶことで作品の完成度が高まります。たとえば、緊張感のある場面にはシャープな線を出せるペンを、温かく穏やかなシーンには柔らかいタッチが出せる画材を選ぶと効果的です。

下記のようにシーン別に画材を選ぶと、演出の幅が広がります。

- バトルや動きの激しい場面:Gペン、筆ペン

- 日常や感情表現重視の場面:丸ペン、シャープペン

- 背景や雰囲気づくり:トーン、マーカー

シーンや雰囲気に合わせて画材を使い分けることを意識しましょう。

デジタルとアナログの使い分け

現在はデジタル作画も普及しています。デジタルは修正が容易で、さまざまなブラシや効果を活用できるのが利点です。一方、アナログは手描きならではの温かみや味わいが特徴です。

どちらにもメリットがあるため、自分のスタイルや作業環境、仕上がりの好みに合わせて選ぶと良いでしょう。また、アナログで下描きし、仕上げだけデジタルで行うなど、両方を組み合わせる方法も増えています。自分にあった方法を模索してみてください。

まとめ:物語の展開と漫画制作を両立させるコツ

物語の展開と漫画制作は密接に関わり合っています。ストーリーがしっかりしていると、読者の心を動かしやすくなり、表現に合った画材を選ぶことで物語の世界観をより効果的に伝えられます。

まずは基本的な展開パターンやキャラクター設定、プロット作成方法を押さえ、ジャンルや読者層に合わせて工夫を加えることが大切です。画材や作画方法の選択も重要なポイントなので、いろいろ試しながら自分らしい漫画制作を楽しんでください。

世界70か国で愛されるコピック!

ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。