漫画を描き始めるとき、多くの方が「どのようなストーリー構成がよいのか」「どの画材を選べばいいのか」と迷ってしまいがちです。起承転結や序破急といった構成の違いや、画材ごとの特徴をきちんと理解することで、物語も絵もより魅力的に仕上げることができます。

自分の描きたい作品や表現したい雰囲気に合った選択をするためには、基本的な知識を押さえておくことが大切です。この記事では、初心者の方にも分かりやすいようにストーリー構成の違いや、画材選びのポイント、漫画制作の実例まで丁寧に紹介していきます。

漫画における起承転結と序破急の違いを知ろう

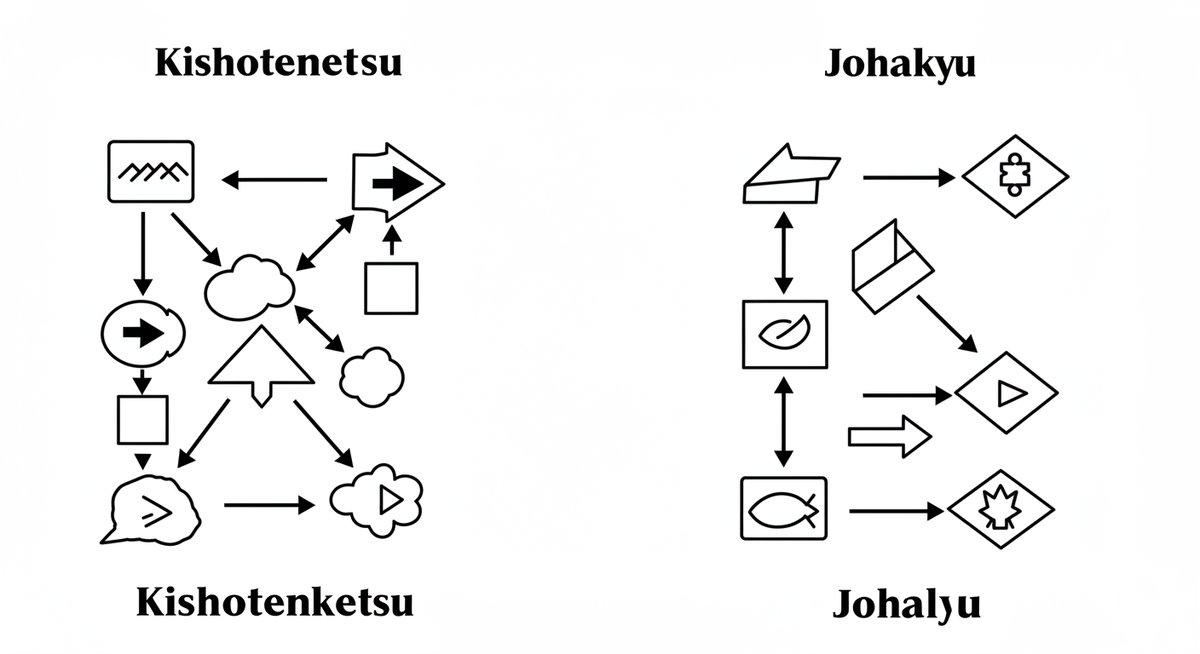

漫画のストーリーづくりには「起承転結」や「序破急」といった構成がよく使われます。似ているようで実は異なるこれらの違いを知ることは、読者を引き込む物語作りに役立ちます。

起承転結と序破急の基本構造

起承転結は、物語を4つのパートに分けて構成する方法です。最初に状況を伝え(起)、話を進めて(承)、大きな変化や問題が発生し(転)、最後に結末へと向かいます。この4段階は、学校の作文や一般的な物語でよく使われるため、馴染みやすい構成といえます。

一方、序破急は日本の伝統的な物語や芸能に見られる進行方法です。序盤でゆるやかに始まり(序)、中盤から一気に話が動き出し(破)、終盤でクライマックスを迎えて一気に締めくくります(急)。起承転結よりもメリハリの強い展開が特徴です。下記の表にまとめます。

| 構成 | 段階 | 特徴 |

|---|---|---|

| 起承転結 | 4段階 | 安定した流れ |

| 序破急 | 3段階 | 急展開が魅力 |

それぞれのストーリー展開の特徴

起承転結は物語に安定感を与える構成です。特に初心者や読者層が幅広い場合に有効で、話の流れが読みやすく、感情移入しやすい点がメリットです。起でキャラクターや状況を丁寧に説明できるため、物語の土台をしっかり作れます。

対して序破急は、序盤から読者を引き込み、中盤で大きく物語を動かして、終盤は勢いで結末に持っていくスタイルです。短編やテンポの速い作品、独特な雰囲気を出したい場合に向いています。読者に強い印象を残したいときに選ばれやすい構成です。

漫画制作でよくある誤解

多くの方が「起承転結は必ず守らなければいけない」と思いがちですが、実際には作品の内容や読者の年齢層に合わせて柔軟に使って良いものです。起承転結や序破急はルールではなく、あくまで物語を整理するための型のひとつです。

また、「どちらかだけを選ぶ必要がある」と考える方もいますが、実際には2つの構成を組み合わせたり、場面ごとに使い分けたりすることもよくあります。自分の描きたい物語や演出したい雰囲気に合わせて、自由に取り入れてみましょう。

起承転結と序破急の使い分け方

作品の長さや目的によって、構成の選び方が変わってきます。たとえば、長編漫画や連載作品なら、起承転結で丁寧に展開することで読者を徐々に物語に引き込めます。短編やワンショット作品の場合は、序破急でテンポよく展開したほうが印象に残りやすいです。

また、シリアスな話や深い人間ドラマを描く場合は起承転結、インパクト重視のギャグやアクション作品なら序破急が合うことも多いです。迷ったときは、描きたいシーンや伝えたいテーマがどの構成にしっくりくるか考えてみるのがおすすめです。

どちらを選ぶかの判断基準

どちらの構成を選ぶか迷うときは、以下のポイントを参考にしてください。

・物語の長さ

・伝えたいメッセージやテーマ

・読者がどんな気持ちで作品を読むか

・テンポの良さを重視するか、深みを重視するか

どちらか一方だけにこだわらず、作品の内容や用途に合わせて使い分ければ、より魅力的な漫画になるでしょう。

「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!

著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。

漫画制作に必要な画材の種類と選び方

漫画を描くときに必要な道具は意外とたくさんあります。自分に合った画材を選ぶことで、作業効率や仕上がりにも大きく差が出てきます。

初心者におすすめの画材セット

初めて漫画制作に挑戦する方には、必要な道具がひととおり揃った「スターターセット」がおすすめです。主なセット内容は以下のとおりです。

・鉛筆またはシャープペンシル

・消しゴム

・ペン(丸ペン・Gペンなど)

・インク

・定規

・用紙(漫画原稿用紙)

これらが揃っていれば、基本的な漫画制作を始めることができます。お店によっては、トーンやカッター、インクを入れる容器などもセットに含まれている場合があります。まずはスターターセットで一通りの流れを体験し、自分の描きやすい道具を見つけていくとよいでしょう。

ペンとインクの選び方

漫画制作で欠かせないのがペンとインクの選択です。ペンには丸ペンやGペン、サジペンなどがあり、それぞれ線の太さや描き心地が異なります。丸ペンは細かい描写に向いており、Gペンは強弱のある線が出せるため人物の輪郭などによく使われます。

インクは乾きやすさや発色が異なるため、あらかじめ紙と合わせて試してみると安心です。耐水性インクは消しゴムをかけても滲みにくいので、初心者にも扱いやすいです。使いやすさや手入れのしやすさを重視して選ぶのがポイントです。

| ペンの種類 | 特徴 | おすすめ用途 |

|---|---|---|

| 丸ペン | 細い線 | 細部や髪、影 |

| Gペン | 線に強弱 | 輪郭や表情線 |

| サジペン | やや太め | 背景や効果線 |

トーンやスクリーントーンの特徴

スクリーントーンは、漫画の陰影や質感、雰囲気を表現するために使われるシール状の素材です。ドットや模様、グラデーションなどさまざまな種類があり、貼るだけで背景や服の質感、影を手軽に表現できるのが特徴です。

また、トーンは貼ってからカッターで切り抜いたり、削ったりして調整します。慣れないうちは難しそうに感じるかもしれませんが、練習すれば個性的な表現も可能になります。最近ではデジタルで再現できるトーンも多く、好みに合わせて使い分けると便利です。

デジタル作画に必要な道具

デジタルで漫画を描く場合、主にパソコンやタブレット端末、専用のソフトウェアが必要です。板型や液晶型のペンタブレットが主流で、好みや予算、作業環境に応じて選ぶとよいでしょう。よく使われるソフトには「CLIP STUDIO PAINT」「Adobe Photoshop」などがあります。

デジタル作画のメリットは、修正が簡単、素材やブラシが豊富、仕上げ作業が効率的な点です。紙やインクの消耗もなく、トーンや効果もボタン一つで再現できます。最初は操作に慣れるまでは少し時間がかかりますが、練習するほどスムーズに作業できるようになります。

プロが使う定番画材

プロの漫画家がよく使用する画材には、こだわりのあるアイテムが多いです。たとえば、ペンは特定のメーカーのGペンや丸ペン、インクは耐水性や黒の発色に優れたものが選ばれがちです。

用紙も一般的なコピー用紙ではなく、厚みや目の細かさが違う「漫画原稿用紙」が使われます。トーンやミリペン、ホワイトインクなども、細部の演出に必要です。自分にとって描き心地の良いものを見つけるため、いくつかの種類を試してみることが大切です。

ストーリー構成を活かす漫画の描き方

ストーリー構成を活かすことで、キャラクターやシーンがより印象的になります。物語に合った描き方を工夫してみましょう。

キャラクターを魅力的に見せるコツ

魅力的なキャラクターを描くためには、表情やポーズ、衣装など細かい部分にも気を配ることが大切です。顔の表情は、感情を伝えるうえでとても重要な要素です。セリフと合わせて感情を強調することで、読者に印象づけやすくなります。

また、キャラクターデザインの際には「シルエット」や「特徴的な小物」に注目するのもおすすめです。たとえば、帽子や髪型、アクセサリーなど、ひと目でそのキャラクターだと分かるポイントを作ると、読者の記憶に残りやすくなります。複数のキャラクターが登場する場合は、体格や表情の描き分けにも挑戦してみましょう。

シーンごとの画材の使い分け

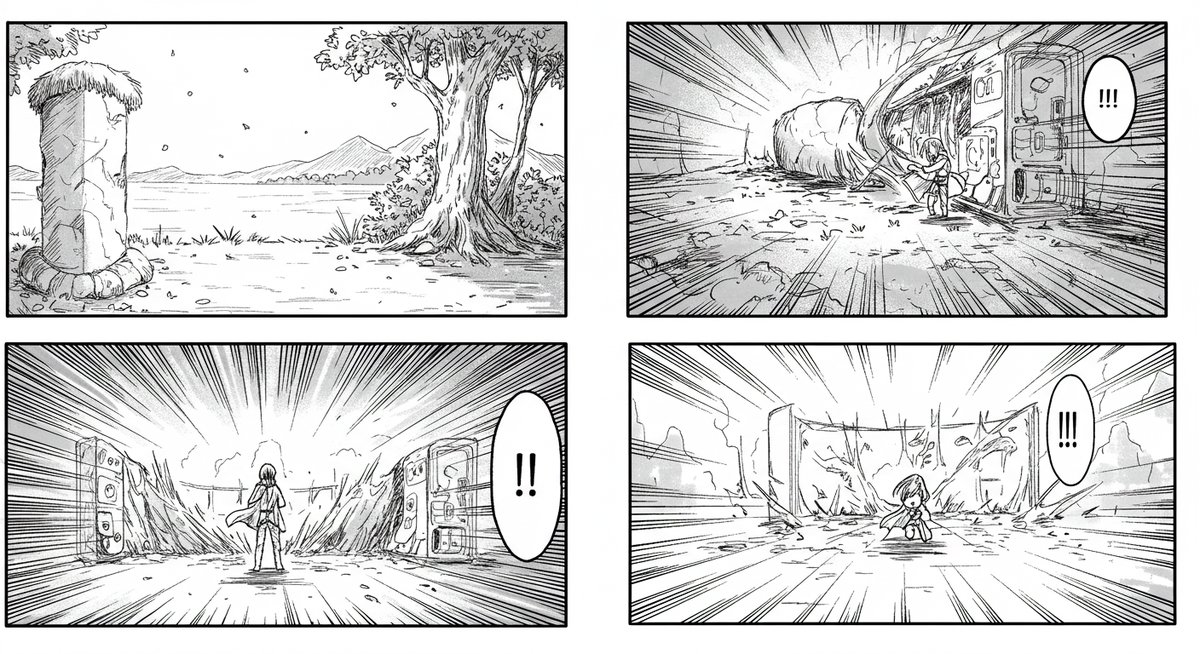

シーンによって画材を使い分けることで、雰囲気や緊張感を表現しやすくなります。たとえば、日常シーンではやわらかい線や淡いトーンを使い、バトルやクライマックスでは太い線やコントラストの強いトーンを選ぶと効果的です。

また、背景や効果線に専用のペンや定規を使うことで、シーンの立体感やスピード感を強調できます。デジタルの場合は、ブラシの種類やレイヤーの使い方を工夫してみると、表現の幅がさらに広がります。

ストーリーボードとネーム制作のポイント

漫画制作では、まずストーリーボードやネームを作成して全体の流れを決めます。ネームとは、コマ割りやセリフ、キャラクターの動きなどをラフに描き出した設計図です。この段階でストーリーが伝わるか、コマの流れに無理がないかを確認します。

ネーム制作のコツは、シンプルな線や丸で構わないので、まずは全体の流れを形にすることです。セリフが多すぎたり、コマが詰め込みすぎになっていないかもチェックしましょう。何度か描き直すことで、より洗練された流れになります。

セリフとコマ割りの工夫

セリフは、短く分かりやすくまとめることで、読者が内容をすぐ理解しやすくなります。大切なセリフや感情を強調したいときは、コマを大きめにしたり、文字サイズを変えたりすることで効果的に演出できます。

コマ割りもストーリー展開に合わせて工夫すると、テンポや盛り上がりをコントロールしやすいです。たとえば、緊張感のあるシーンは縦長や小さなコマを連続させてスピード感を出し、感動的なシーンでは大きなコマでじっくり見せる方法が効果的です。

絵と物語のバランスを取る方法

漫画では絵と物語がどちらか一方に偏りすぎると、読者に伝わりづらくなります。セリフやモノローグ(独白)に頼りすぎず、絵で状況や感情を表現することを意識しましょう。

また、重要な場面ではコマ数を増やす、逆に説明が少なくてすむ場面はコマを減らすなど、全体のバランスを調整することも大切です。時には友人に読んでもらって感想を聞くことで、客観的な視点からバランスを見直すのも効果的です。

起承転結と序破急を活用した漫画の実例紹介

実際の人気漫画には、起承転結や序破急の構成が上手く活用されています。どちらの型がどのような作品で使われているか知ることで、自分の漫画作りにも応用しやすくなります。

起承転結型漫画の人気作品

起承転結の構成は、幅広い読者に親しまれる長編作品や、物語をじっくり描く漫画でよく使われています。たとえば、友情や成長、困難を乗り越えるようなテーマの少年漫画や、感動的なドラマ作品などがその代表例です。

登場人物の紹介から物語の展開、トラブルの発生、そして解決といった流れは、多くの人に分かりやすく、感情移入もしやすいです。子どもから大人まで読みやすいのが特徴といえます。

序破急型漫画の代表的な事例

序破急は、テンポの良さやインパクトを重視する短編やギャグ漫画、ワンシーンで強い印象を与えたい作品に向いています。有名な4コマ漫画やショートギャグ漫画の多くは、序破急の流れを活用しています。

物語が短くても、序盤で世界観や状況を示し、中盤で大きな展開、終盤で意外性やオチを持たせることで、読者に強い印象を残すことができます。飽きさせずに一気に読ませる展開が得意です。

2つの構成を応用した作画アイデア

どちらの構成も、場面や物語の内容によって使い分けることが可能です。たとえば、全体は起承転結で進めつつ、各話ごとに序破急を取り入れてテンポをコントロールする、といった方法があります。

また、バトルシーンや山場だけ序破急を使ってスピード感を演出し、普段のエピソードは起承転結でじっくり描くのも効果的です。自分の描きたいシーンや物語の雰囲気に合わせて柔軟に組み合わせてみましょう。

どちらの構成が読者に響くか

どちらの構成も、それぞれ異なる魅力があります。起承転結は理解しやすさや安心感があり、序破急は新鮮な驚きやテンポの良さが評価されます。読者層や作品のジャンルによって響き方が違うため、自分の描く漫画に合ったスタイルを選ぶのが大切です。

また、最近はウェブ漫画やSNS向けの短い作品では、テンポ感重視の序破急型が人気です。逆に、じっくり読ませる紙の漫画や長編作品では、起承転結が好まれる傾向にあります。

実例から学ぶストーリー展開のコツ

人気漫画の構成を研究することで、自分の作品にも取り入れやすくなります。完成した漫画を読んで、どこで展開が変わっているのか、どのタイミングで盛り上がりが来るのかを意識してみましょう。

また、原作とアニメやドラマなど他メディアでの展開の違いを比較するのも良い勉強になります。実際に手を動かして、自作のネームやプロットに応用していくことで、自然と構成力も身についてきます。

まとめ:漫画制作とストーリー構成の基本を押さえて魅力ある作品を描こう

漫画制作を始めるうえで、ストーリー構成や画材選びの基本を知っておくことは、作品の完成度を高める大きな助けになります。起承転結や序破急の違いを理解して、物語に合った展開を工夫することが大切です。

また、自分に合った画材や道具を使いこなすことで、描くこと自体がより楽しくなり、表現の幅も広がります。今回紹介したポイントを参考に、ぜひ自分だけの魅力的な漫画制作に挑戦してみてください。

世界70か国で愛されるコピック!

ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。